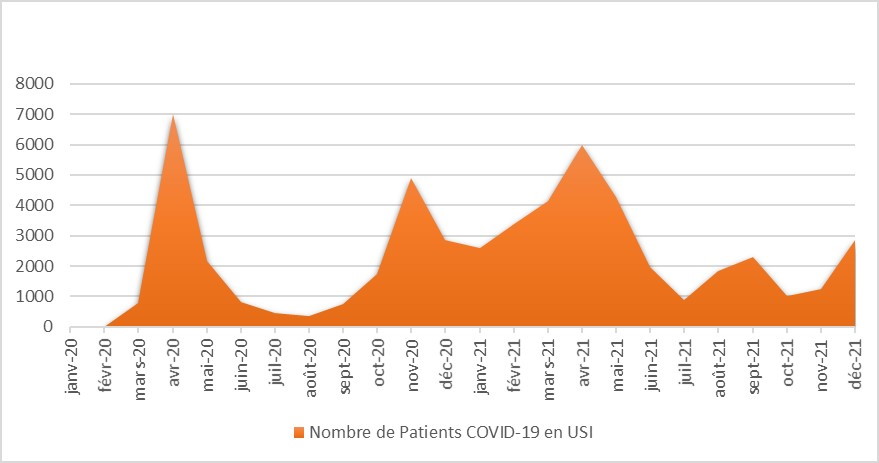

Depuis le début de l’année 2020, la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur l’activité de prélèvement et de greffe d’organes en France.

Pour mémoire, les variations d’activité observées durant l’année 2020 étaient corrélées aux différentes phases des premières vagues épidémiques SARS-Cov-2 :

- 27/01/2020 : Début de la crise sanitaire

- Du 18/03/2021 au 11 mai 2020 : Première vague épidémique et premier confinement avec poursuite de l’activité de greffe pour tous les organes vitaux (cœur, foie, poumon) et suspension provisoire de l’activité de greffe rénale à l’exception des greffes rénales pédiatriques et des greffes rénales combinées qui se sont poursuivies.

- 11 mai 2020 : première phase de déconfinement et reprise de l’activité de greffe rénale, équipe par équipe, région par région, selon le délai nécessaire pour sécuriser une filière dite « Covid négative » pour les candidats à la greffe de rein.

- Du 30 octobre au 15 décembre : seconde vague épidémique et deuxième confinement ; l’Agence de la biomédecine a diffusé de nouvelles recommandations, afin de soutenir la poursuite de l’activité de prélèvement et de greffe pour tous les organes, incluant le rein.

L’année 2021 a été marquée par le début de la campagne de vaccination de la population en commençant par les plus fragiles, l’apparition de nouveaux variants du virus SARS Cov-2 mais aussi par trois nouvelles vagues épidémiques successives :

- De mi-janvier à fin avril 2021 : troisième vague épidémique avec une moyenne de 50 000 cas par jour et jusqu’à 495 nouvelles admissions en soins critiques le 12 avril 2021, avec une situation particulièrement critique en région Ile-de-France. Cette vague s’est distinguée par son étendue dans le temps avec 19 semaines à plus de 5000 hospitalisations par semaine.

- Du 21 juillet à début septembre 2021: quatrième vague épidémique en lien avec l’apparition du variant delta, 60% plus transmissible que le variant alpha, avec un pic d’hospitalisation, moins marqué que lors des trois premières vagues, atteint mi-aout, grâce à la généralisation de la vaccination suivie de la mise en place du pass sanitaire.

- De début novembre 2021 à début mars 2022 : cinquième vague épidémique avec un pic d’hospitalisation atteint mi-février 2022, marquée par l’émergence puis la domination du variant omicron. Cette vague est marquée par un nombre record de contaminations mais proportionnellement moins d’hospitalisations en soins intensifs. C’est aussi à cette date, qu’a été lancée une campagne de rappel, en priorité pour les publics les plus fragiles.

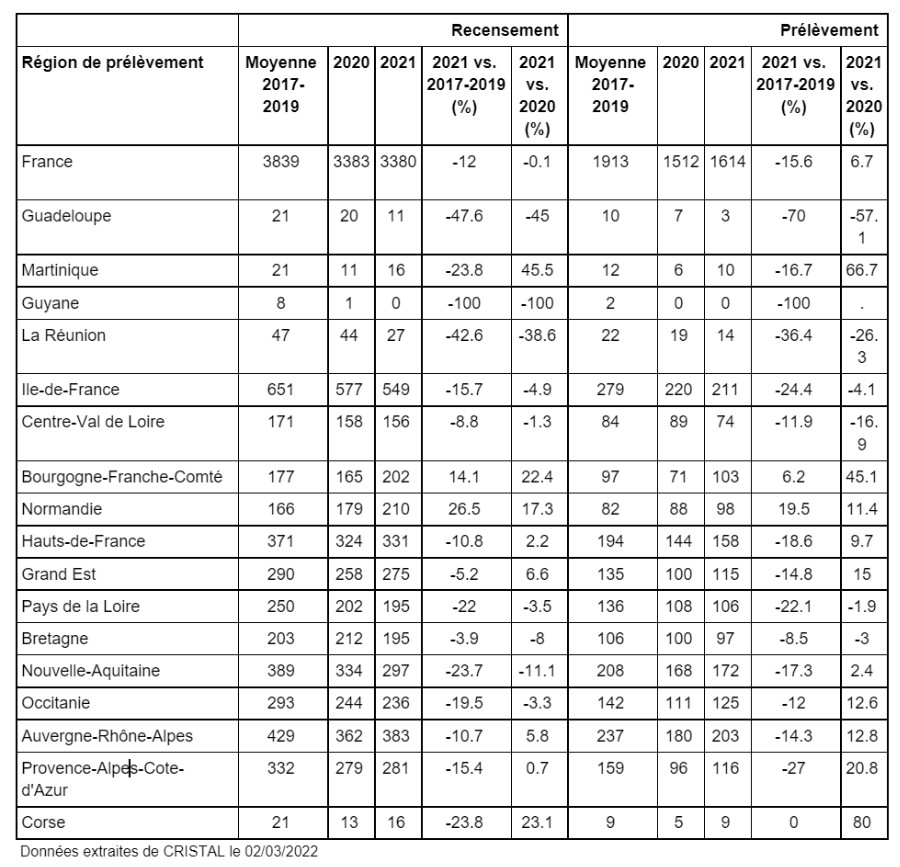

Activité de recensement et de prélèvement par région en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

Le retentissement de l’épidémie sur l’activité de recensement et de prélèvement sur donneurs décédés est hétérogène selon les régions, l’épidémie ayant touché certains territoires plus que d’autres à l’occasion des 3ème, 4ème et 5ème vagues. En comparaison avec la moyenne des donneurs décédés recensés et prélevés sur la période 2017-2019 et durant l’année 2020, on observe :

- En termes de taux de variation, peu de régions ont vu leur activité de recensement progresser en 2021 comparée à 2020. C’est le cas pour la Martinique (+45%), les Hauts-de-France (+2,2%), le Grand Est (+6,6%), l’Auvergne-Rhône-Alpes (+5,8%), la Corse (+23,1%), la Bourgogne-Franche-Comté (+ 22,4%) et la Normandie (+ 17,3%), mais seules ces deux dernières régions présentent une hausse de l’activité de recensement, respectivement de 14,1% et de 26,5% comparée aux années 2017-2019. A l’inverse, les régions Guadeloupe et La Réunion, sévèrement touchées par les vagues épidémiques successives survenues en 2021, accusent un déficit respectif de 45% et 38,6% par rapport à 2020 et au total de 47,6% et de 42,6% comparé aux années 2017-2019. Enfin, les régions Ile-de-France, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont vu leur activité de recensement baisser à nouveau en 2021 mais dans une moindre proportion, avec un déficit global comparé aux années 2017-2019 allant de 15,7% pour l’Ile-de-France à 23,7% pour la nouvelle Aquitaine.

- En termes de déficit de donneurs prélevés, on observe un rattrapage partiel du déficit critique observé en 2020 avec une hausse du nombre de donneurs prélevés en 2021 atteignant ou dépassant 15 donneurs pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur. Ces 3 dernières régions enregistrent toutefois un déficit de 20 à 43 donneurs prélevés dans l’année si l’on se compare aux années 2017-2019. La région Centre-Val-de-Loire se distingue par une baisse d’activité supérieure en 2021 à celle observée en 2020, avec un déficit de 15 donneurs prélevés entre 2021 et 2020. C’est pour les régions métropolitaines Ile-de-France, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur que la baisse du nombre de donneurs prélevés entre l’année 2021 et la période 2017-2019 est la plus significative, représentant à elles seules 72,6% du déficit de 299 donneurs prélevés, dont 68 (22,7%) en Ile-de-France.

Le reprise de l’activité de prélèvement sur donneurs décédés observée en France en 2021 est partielle, avec une hausse de 6,7% en 1 an, mais un déficit persistant de 15,6% comparé aux années 2017-2019. La plupart des pays européens ont vu leur activité de prélèvement sur donneurs décédés (suivis ou non de greffe) augmenter en 2021, modestement, et sans revenir au niveau d’activité observée en 2019 : +10% pour l’Italie, +5% pour la Belgique, +7% pour l’Espagne et +8% pour le Royaume Uni.

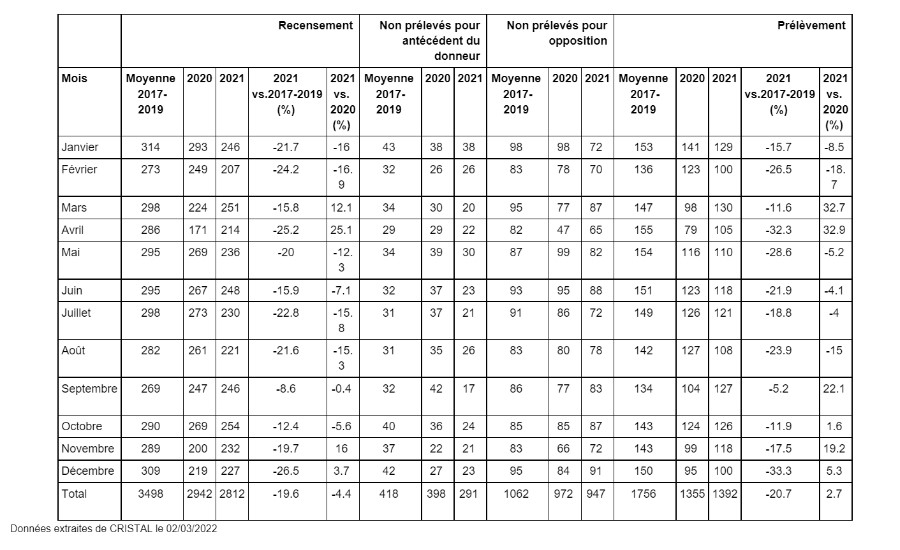

Évolution mensuelle de l’activité de recensement et de prélèvement de sujet en état de mort encéphalique en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

En comparaison avec la moyenne de donneurs recensés en état de mort encéphalique sur la période 2017-2019 et durant l’année 2020, on observe :

- que le niveau d’activité mensuelle de recensement reste inférieur aux années de référence 2017-2019 sur l’ensemble de la période, mais aussi quand cette activité est comparée à l’année 2020, à l’exception des mois mars –avril 2021 (car comparés à la période d’effondrement de l’activité observée en 2020 lors de la 1ère vague) et des mois novembre-décembre 2021 malgré le début de la 5ème vague épidémique en France.

- l’absence de retour à l’activité de référence avec un déficit mensuel qui reste de l’ordre de 60 recensements par rapport à la période 2017-2019, d’une dizaine de donneurs comparé à l’année 2020 et une moyenne de 234 recensements/mois en 2021 contre 292 pour la période 2017-2019.

- un déficit de recensement en moyenne de 686 donneurs en état de mort encéphalique comparé à la période de référence pré-COVID (-19.6%).

En comparaison avec la moyenne de donneurs prélevés en état de mort encéphalique sur la période 2017-2019 et durant l’année 2020, on observe :

- que le niveau d’activité mensuel de prélèvement reste inférieur à la période de référence 2017-2019 sur l’ensemble de l’année.

- deux hausses plus marquées d’activité comparée à 2020, l’une en mars avril 2021 correspondant surtout à la baisse drastique d’activité observée en 2020 lors de la première vague épidémique, la seconde de septembre à décembre 2021, permettant au final un gain de 37 donneurs en état de mort encéphalique prélevés en 2021 par rapport à 2020.

- la hausse du taux de conversion entre 2020 et 2021 s’explique en partie par la baisse du taux de non prélèvement pour antécédents médicaux, en moyenne de 10% en 2021 (7% pour le taux mensuel le plus bas) contre 14% en moyenne en 2020 et 12% pour la période de référence 2017-2019. Cette tendance s’observe malgré la hausse du taux d’opposition, en moyenne de 33,7% en 2021 avec un pic à 40,1% en décembre 2021, contre 33,0% en moyenne en 2020 et 30,4% pour la période de référence 2017-2019.

- un déficit de prélèvement en moyenne de 30 donneurs en état de mort encéphalique par mois comparé à la période de référence (-20.7%), soit une moyenne de 116 donneurs SME prélevés mensuellement en 2021 contre 146 pour la période pré-COVID 2017-2019.

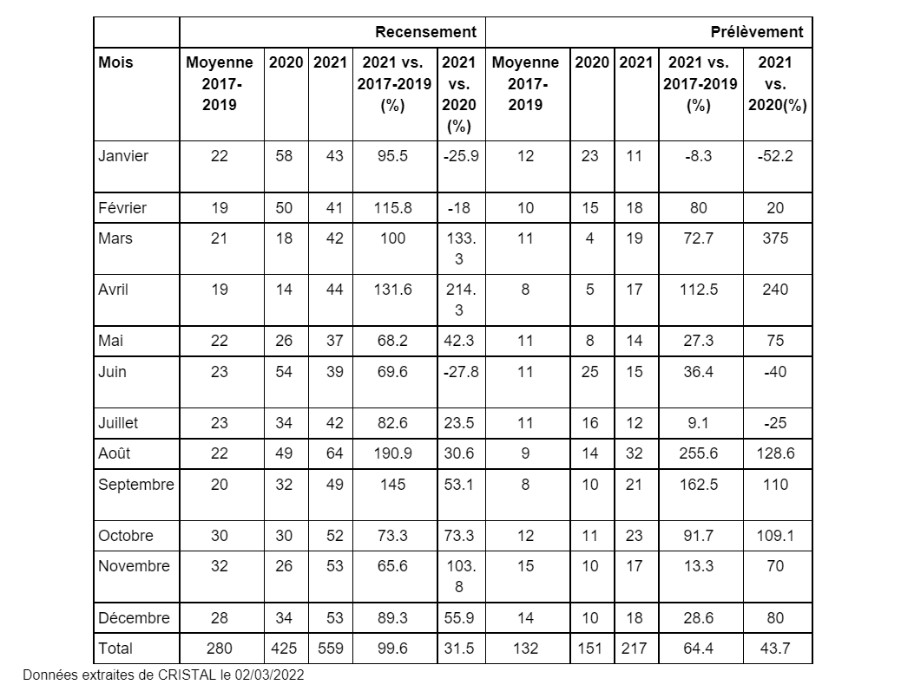

Évolution mensuelle de l’activité de recensement et de prélèvement de donneur décédé après arrêt cardio-circulatoire Maastricht III en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

En comparaison avec la moyenne de donneurs recensés décédés après arrêt cardio-circulatoire dans le cadre du protocole Maastricht III sur la période 2017-2019 et durant l’année 2020, on observe :

- que le niveau d’activité mensuelle de recensement est 2 fois plus élevé en 2021 comparé à la période de référence 2017-2019, avec un pic notoire de plus de 60 donneurs recensés en août 2021.

- que l’activité mensuelle de recensement dépasse de 1.5 fois celle observée en 2020 à deux périodes : d ’une part en mars et avril (du fait de l’effondrement de l’activité de recensement sur cette période lors de la 1ère vague épidémique en 2020) et d’autre part de septembre à décembre 2021, avec en moyenne plus d’une cinquantaine de donneurs recensés par mois sur cette période en 2021 contre une trentaine en 2020.

- un gain de recensement de 134 donneurs décédés après arrêt cardio-circulatoire Maastricht III en 2021 par rapport à 2020 (+ 31,5%).

En comparaison avec la moyenne de donneurs prélevés décédés après arrêt cardio-circulatoire dans le cadre du protocole Maastricht III sur la période 2017-2019 et durant l’année 2020, on observe :

- que le niveau d’activité mensuelle de prélèvement est supérieur en 2021 de 1.2 fois celui observé en 2017-2019, à l’exception des mois de janvier, juillet et novembre avec un nombre comparable de donneurs prélevés.

- un pic remarquable d’activité entre août et octobre 2021 comparé à l’année 2020, sans compter le différentiel positif observé en mars et avril 2021 (en lien avec l’impact critique de la 1ère vague épidémique sur cette période en 2020).

- une baisse tout aussi remarquable de l’activité de prélèvement en novembre et décembre 2021, avec une activité mensuelle revenue à 17 – 18 prélèvements, c’est-à-dire comparable à celle enregistrée à la même période en 2017-2019.

- un taux de conversion en hausse seulement discrète en 2021 par rapport à 2020 (38,8%) en lien avec un taux élevé d’opposition et une hausse des arrêts de procédure pour cause d’incidents de CRN.

- un gain annuel de prélèvement de 66 donneurs décédés après arrêt cardio-circulatoire Maastricht III en 2021 comparé à l’année 2020 (+43,7%).

Le gain est de 64,4% si on se compare uniquement aux années 2017-2019, grâce entre autres à la hausse importante du nombre de centres autorisés.

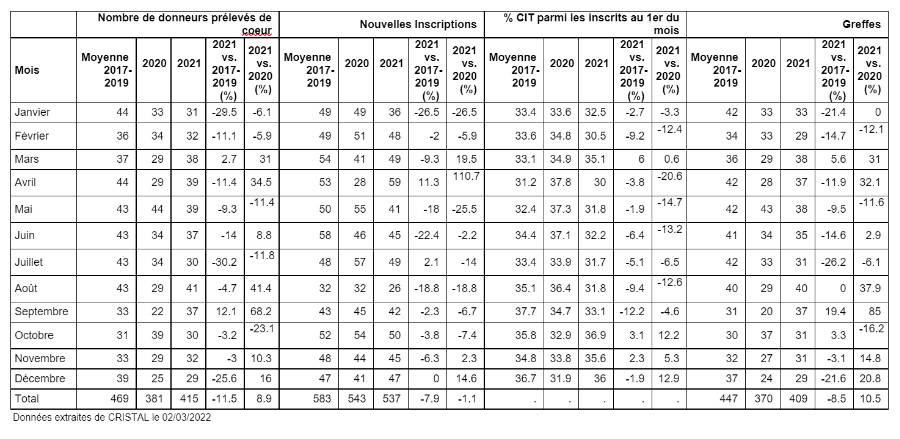

Malgré la diffusion des gestes barrières, le déploiement de la stratégie vaccinale avec la généralisation des doses de rappel, la mise à la disposition des professionnels d’anticorps monoclonaux en prévention et en curatif précoce pour les populations à risque de forme grave comme les greffés d’organes, l’amélioration de la prise en charge des malades de réanimation, l’année 2021 a connu, en France, un nombre de décès attribuables au COVID-19 comparable à 2020. Les 3 variants qui ont prédominé en 2021, Alpha, Delta et Omicron en fin d’année, ont eu une contagiosité, une virulence mais aussi une réponse aux traitements différentes. Les recommandations concernant plus spécifiquement la sélection des donneurs d’organes ont évolué dans le courant de l’année. Pour autant, 2021 a été une année de reprise de l’activité, avec une augmentation du nombre de greffons cardiaques prélevés de 9% (Tableau Cov5) et une augmentation du nombre de greffes de 10,5% par rapport à 2020 (Tableau Cov4 et Cov5). Le nombre de nouveaux inscrits en attente a légèrement baissé. Les activités de greffe et d’inscription sont cependant restées, en 2021, inférieures à ce qu’elles étaient avant la pandémie (Tableau Cov4). Par ailleurs, l’absence de relation au niveau régional, entre l’évolution de ces activités et l’incidence du COVID-19, suggère que d’autres facteurs que la pandémie ont eu un effet sur le prélèvement et la greffe cardiaque.

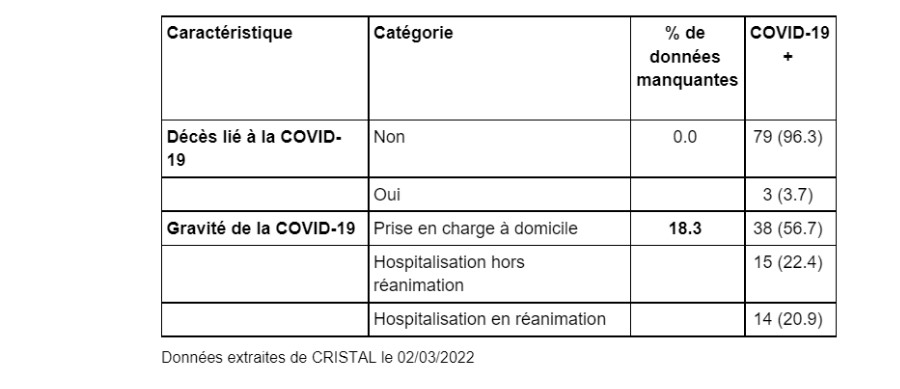

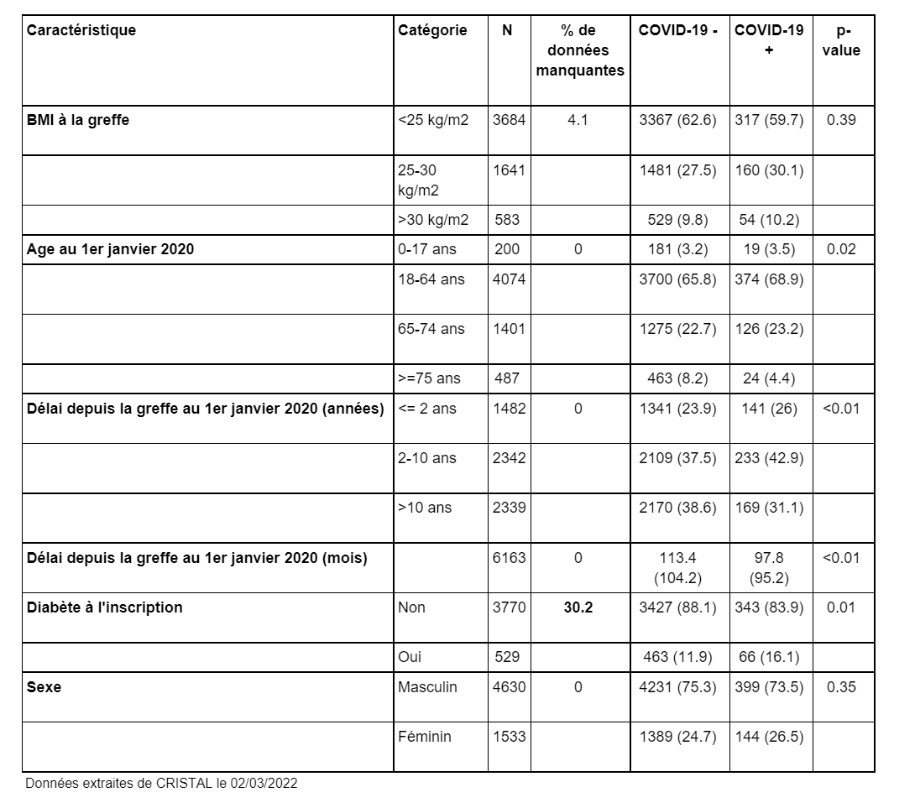

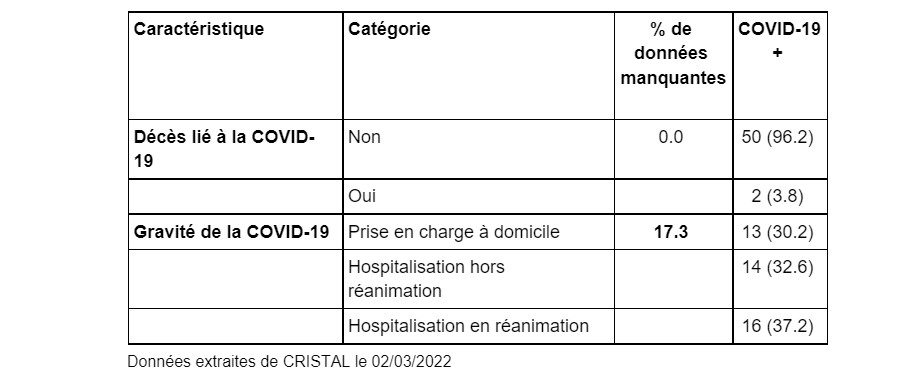

De janvier 2020 au 31 décembre 2021, 82 malades en attente de greffe et 543 greffés, ont été déclarés infectés par le SARS-CoV2 dans la base de données CRISTAL. Au cours de l’année 2021, 45 malades en attente de greffe et 296 greffés, ont été infectés par le SARS-CoV2. L’incidence de la COVID-19 parmi tous les candidats à une greffe cardiaque sur la période 2020-2021 a été de 5,6% (82/1 473), (4.0% en 2020), avec un taux de létalité de 3,7% (3/82) (5.4% en 2020). L’incidence de la COVID-19, au cours de la période 2020-2021, parmi les greffés cardiaques, a été de 8,8% (543/6 163) (4.3% en 2020), avec une survenue de l’infection associée au délai depuis la greffe (113 +/- 104 mois pour les greffés non infectés versus 99 +/- 95 mois pour les greffés infectés), et à la présence d’un diabète, et avec un taux de létalité de 15.8% (86/543) (14.1% en 2020). Ainsi, l’incidence de l’infection par le SARS-CoV2 rapportée dans la base de données CRISTAL a été plus élevée en 2021 qu’en 2020, avec une létalité plus faible chez les candidats à une greffe, mais plus élevée chez les greffés. Une explication pourrait être la faible réponse humorale au vaccin chez les greffés.

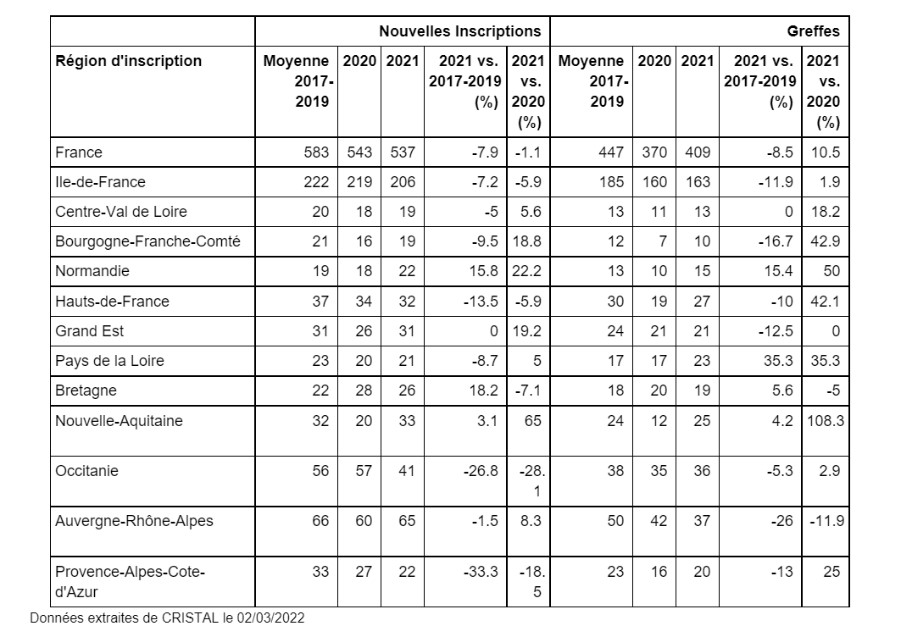

Activité d’inscription et de greffe par région d’inscription en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

Évolution mensuelle de l’activité de prélèvement et de greffe en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

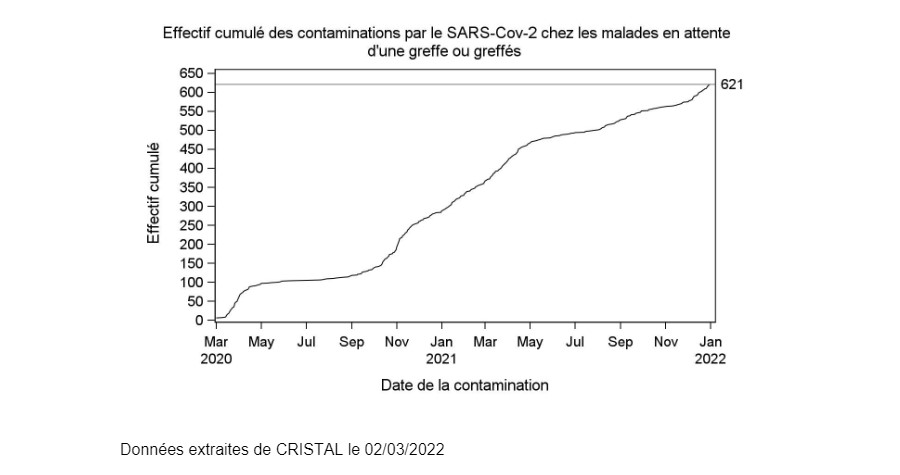

Malades en attente de greffe ou greffés infectés par le SARS-Cov2

Cinétique des infections par le SARS-Cov2

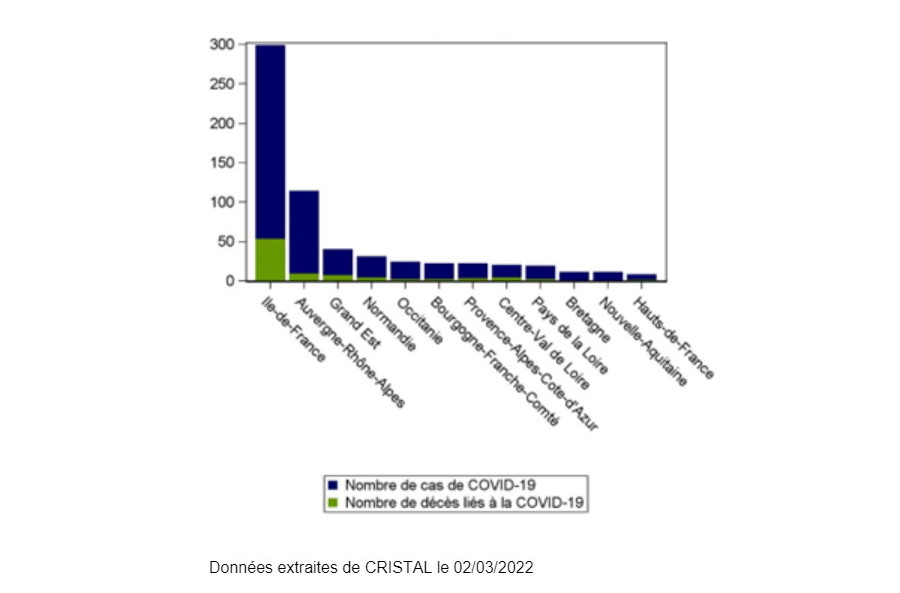

Répartition géographique des infections par le SARS-Cov2

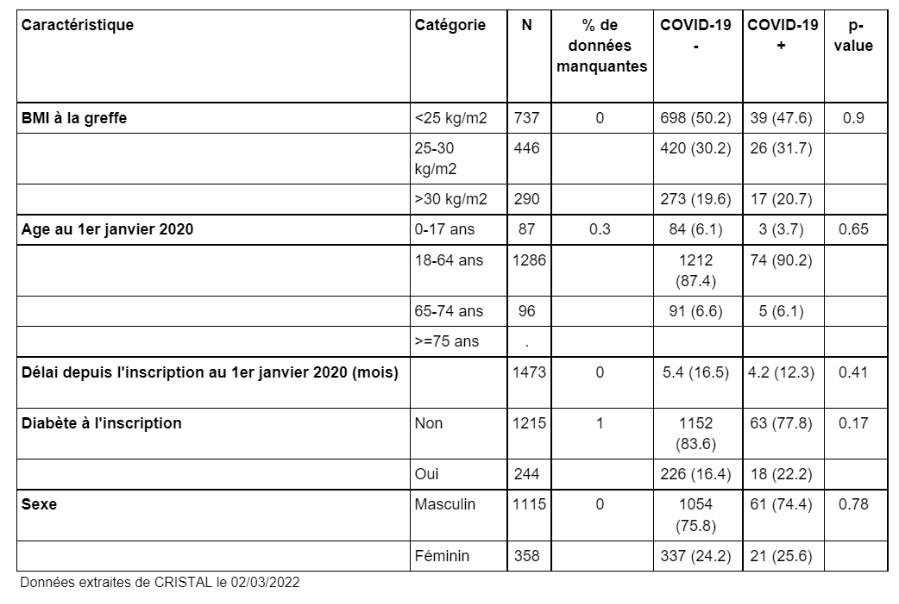

Caractéristiques des patients COVID-19 + inscrits sur la liste nationale d'attente

Caractéristiques des patients COVID-19 + greffés

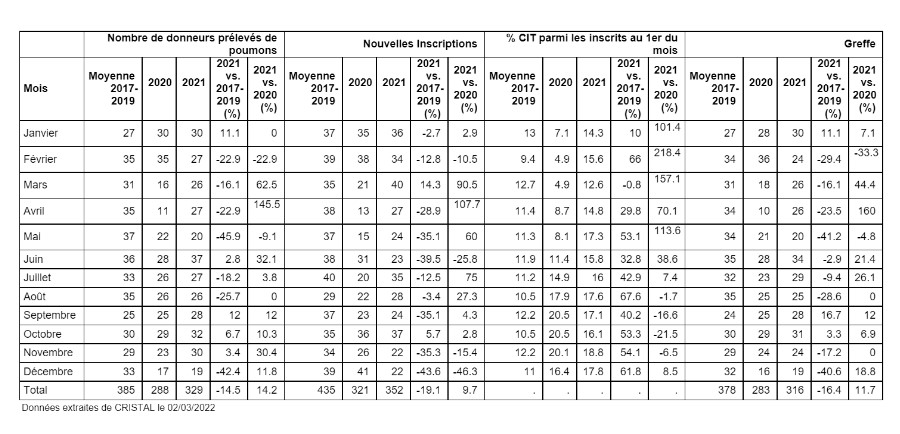

Malgré la diffusion des gestes barrières, le déploiement de la stratégie vaccinale avec la généralisation des doses de rappel, la mise à la disposition des professionnels d’anticorps monoclonaux en prévention et en curatif précoce pour les populations à risque de forme grave comme les greffés d’organes, l’amélioration de la prise en charge des malades de réanimation, l’année 2021 a connu, en France, un nombre de décès attribuables au COVID-19 comparable à 2020. Les 3 variants qui ont prédominés en 2021, Alpha, Delta et Omicron en fin d’année, ont eu une contagiosité, une virulence mais aussi une réponse aux traitements différentes. Les recommandations concernant plus spécifiquement la sélection des donneurs d’organes ont évolué dans le courant de l’année. Pour autant, 2021 a été une année de rebond de l’activité, avec une augmentation du nombre de donneurs prélevés d’un greffon pulmonaire de 14% (Tableau Cov11), du nombre de nouveaux inscrits en attente de 10% et du nombre de greffes de 12% (Tableau Cov10 et Cov11). Les activités de greffe et d’inscription sont cependant restées, en 2021, inférieures à ce qu’elles étaient avant la pandémie (Tableau Cov10 et Cov11). Par ailleurs, l’absence de correspondance au niveau régional, entre l’évolution de ces activités et l’incidence du COVID-19, suggère que d’autres facteurs que la pandémie ont eu un effet sur le prélèvement et la greffe pulmonaire.

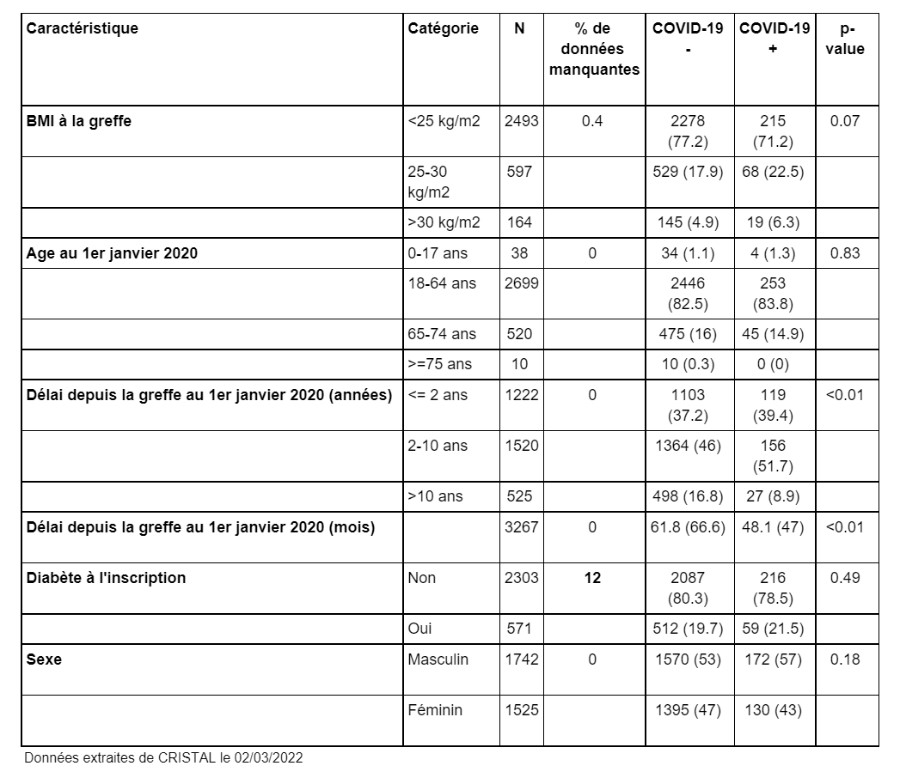

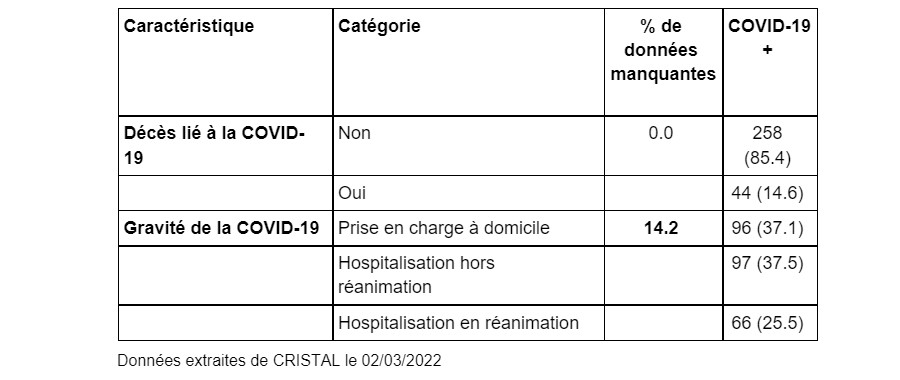

De janvier 2020 au 31 décembre 2021, 52 malades en attente de greffe et 302 greffés, ont été déclarés infectés par le SARS-CoV2 dans la base de données CRISTAL. Au cours de l’année 2021, 23 malades en attente de greffe et 152 greffés, ont été infectés par le SARS-CoV2. L’incidence de la COVID-19 parmi tous les candidats à une greffe pulmonaire a été sur la période 2020-2021 de 6.1% (52/855), (5.8% en 2020), avec un taux de létalité de 3.8% (2/52) (6.9% en 2020). L’incidence de la COVID-19 parmi les greffés pulmonaires a été de 9.2% (302/3 267) (5.1% en 2020), avec une survenue de l’infection associée au délai depuis la greffe (48 +/- 47 mois pour les greffés infectés versus 62 +/- 67 mois pour les greffés non infectés), avec un taux de létalité de 14.6% (44/302) (12% en 2020). Ainsi, comme en greffe cardiaque, l’incidence de l’infection par le SARS-CoV2 rapportée dans la base de données CRISTAL a été plus élevée en 2021 qu’en 2020, avec une létalité plus faible chez les candidats à une greffe, mais plus élevée chez les greffés. Une explication pourrait être la faible réponse humorale au vaccin chez les greffés.

Activité d’inscription et de greffe par région d’inscription en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

Évolution mensuelle de l’activité de prélèvement et de greffe en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

Malades en attente de greffe ou greffés infectés par le SARS-Cov2

Cinétique des infections par le SARS-Cov2

Répartition géographique des infections par le SARS-Cov2

Caractéristiques des patients COVID-19 + inscrits sur la liste nationale d'attente

Caractéristiques des patients COVID-19 + greffés

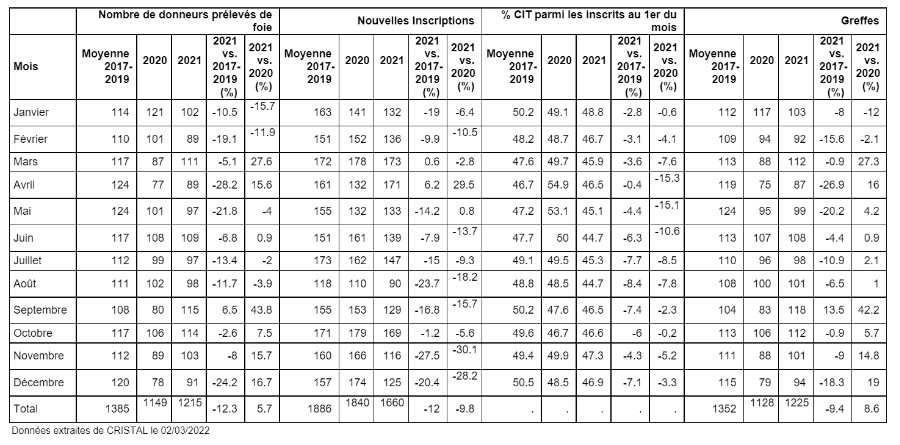

Activité d’inscription sur liste d’attente en greffe hépatique

En comparaison avec la moyenne des nouveaux inscrits et le nombre de malades placés en contre-indication en 2020 et sur la période 2017-2019, on observe :

- que l’évolution mensuelle de l’activité d’inscription en liste d’attente de greffe hépatique montre une baisse qui s’étend sur 10 des 12 mois de l’année comparée à 2020 et à la période de référence 2017-2019, en dehors d’une hausse isolée en avril-mai 2021 de 40 inscriptions comparée à l’année précédente.

- que le déficit d’inscription est marqué en 2021 avec une baisse de 12% de nouveaux inscrits comparé à la période de référence 2017-2019 mais cette tendance est observée depuis 4 ans, probablement multifactorielle et pas seulement un effet collatéral de la crise sanitaire même si on observe un déficit plus marqué au moment de la 5ème vague épidémique de 30,1% et de 28,2% en novembre et décembre 2021 comparé à la même période en 2020.

- que la part de malades inscrits et éligibles pour la greffe a augmenté durant l’année 2021 comparé à la période de référence avec une baisse de la part des malades en CIT parmi les inscrits au 1er du mois allant jusqu’à 15% en avril et mai 2021.

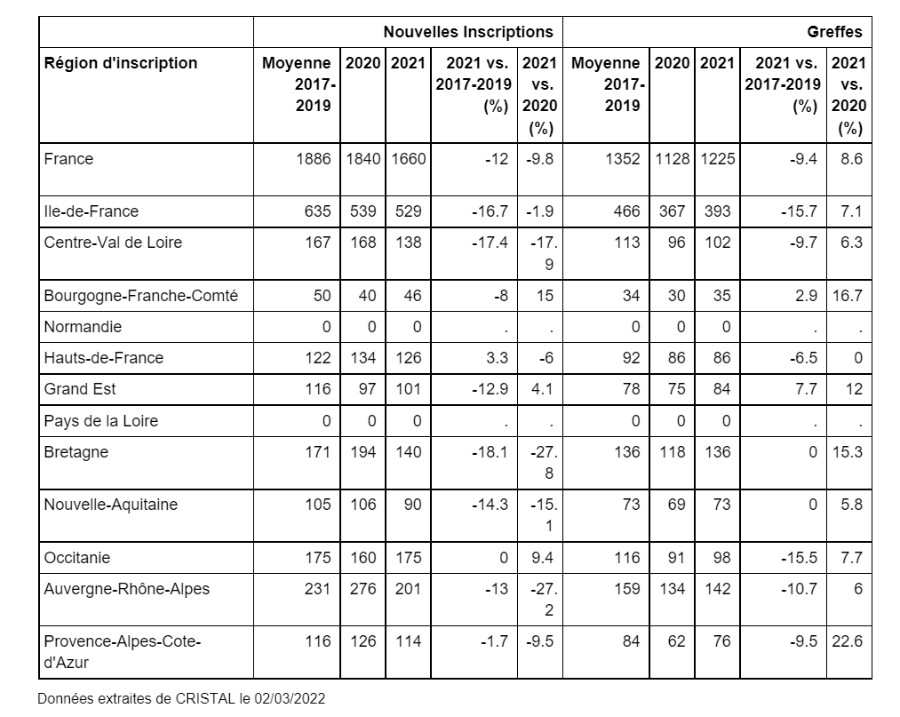

- que le retentissement de l’épidémie sur l’activité d’inscription est hétérogène selon les régions avec une baisse plus marquée en 2021 comparée à 2020 dans les régions les plus impactées lors des 4ème et 5ème vague comme les régions Centre-Val de Loire (-17,9%), Bretagne (-27,8%), Nouvelle Aquitaine (-15,1%) et Auvergne-Rhône-Alpes (-27,2%). A l’inverse, les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie, significativement affectée en 2020, ont vu leur activité d’inscription augmenter par rapport à celle observée en 2020. L’activité d’inscription se maintient en Ile-de-France avec une baisse de 1,9% en 1 an, contre une baisse de 16,7% en 2020 comparée à 2017-2019.

Activité de prélèvement et de greffe hépatique

En comparaison avec la moyenne des donneurs prélevés d’un foie et celle des greffes hépatiques réalisées en 2020 et sur la période 2017-2019, on observe :

- que l’évolution mensuelle de l’activité de prélèvement hépatique en 2021 versus 2020 suit celle du prélèvement des sujets en état de mort encéphalique avec :

- Un niveau d’activité mensuelle de prélèvement qui reste inférieur à celui de la période de référence 2017-2019, à l’exception du mois de septembre. Si l’on prend comme référence l’année 2020, l’activité mensuelle de prélèvement est en hausse 7 mois sur 12, surtout en mars (+ 27,6%) et en septembre 2021 (+ 43,8%) sans toutefois revenir à l’activité de la période 2017-2019 avec un déficit de 170 donneurs prélevés de foie.

- 2 chutes d’activité par rapport à 2020, dont l’une plus marquée lors de la 3ème vague épidémique en janvier et février 2021, sans impact du 5ème pic épidémique en novembre-décembre 2021, correspondant à l’émergence du variant omicron, entrainant des infections moins sévères.

- un déficit moyen de 170 prélèvements hépatiques par rapport à la période de référence 2017-2019 (- 12,3%) mais un gain de 66 donneurs prélevés de foie en 1 an.

- que les variations sont superposables dans le temps et en volume pour l’évolution mensuelle de greffe hépatique en 2021 avec un déficit de greffe hépatique en moyenne de 127 greffes par rapport à la période de référence (-9,4%) et un gain de 97 greffes hépatiques en 1 an (+ 8,6%).

- que la reprise de l’activité de greffe hépatique est hétérogène selon les régions de résidence des patients avec une hausse plus marquée en 2021 par rapport en 2020 dans les régions Bourgogne-Franche-Comté (+ 16,7%), Bretagne (+ 15,3%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+ 22,6%). Pour les régions les plus affectées par la crise sanitaire en 2020 en nombre de greffes réalisées, on observe aussi une hausse de l’activité par rapport à 2020 mais dans une moindre proportion de 7,1% pour l’Ile-de-France, 6% pour l’Auvergne-Rhône-Alpes et 7,7% pour l’Occitanie.

La relance de l’activité de greffe hépatique observée en 2021 en France est comparable à celle observée chez certains de nos voisins européens sur la même période (+ 4,2% en Espagne, + 14% en Belgique, + 4,7% au Portugal, + 14,5% en Italie), ce qui n’a pas été le cas au Royaume-Uni ou en Allemagne

Activité d’inscription et de greffe par région d’inscription en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

Évolution mensuelle de l’activité de prélèvement et de greffe en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

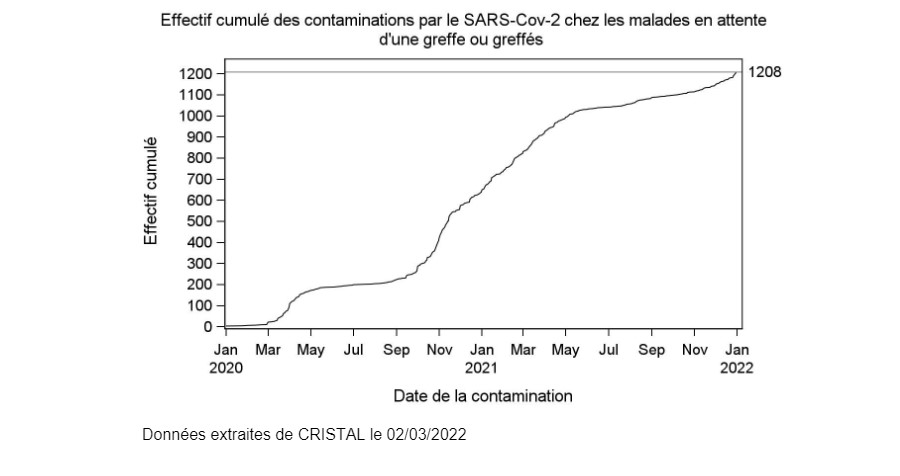

Malades en attente de greffe ou greffés infectés par le SARS-Cov2

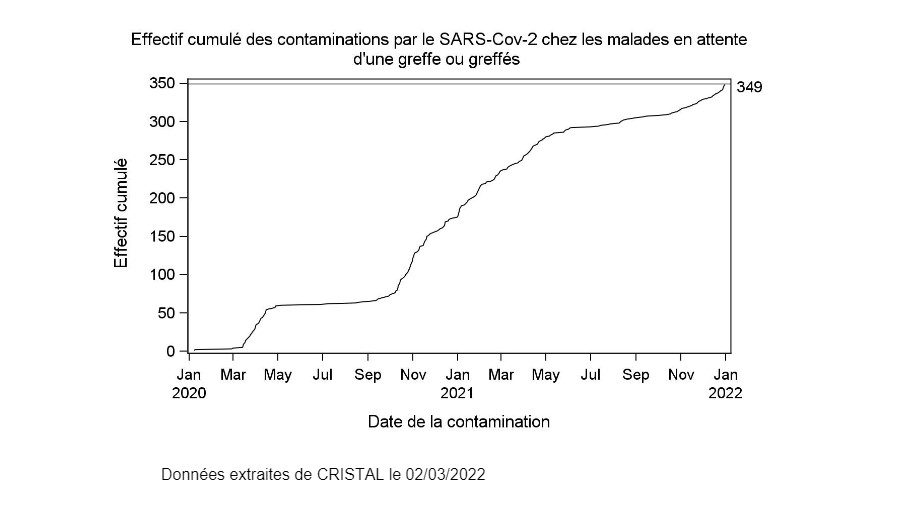

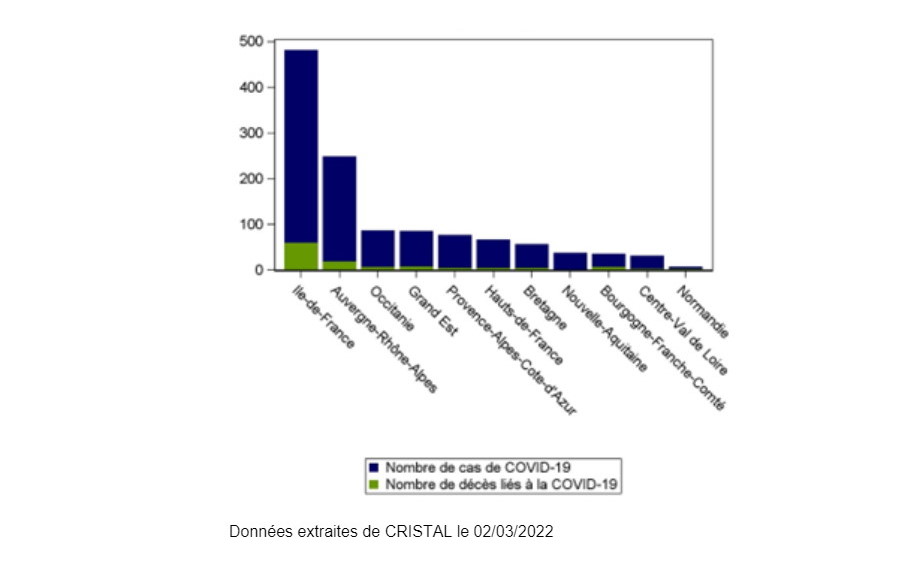

- L’effectif cumulé des contaminations par le SARS-Cov-2 chez les malades en attente de greffe hépatique ou greffés a atteint 1208 malades au 01/01/2022 avec un premier plateau autour de 200 infections entre les deux premières vagues épidémiques, un impact des 2ème et 3ème vagues épidémiques plus sévère avec une accélération du nombre de contaminations entre octobre 2020 et juin 2021, représentant près de 80% du nombre de contaminations entre octobre 2020 et fin décembre 2021.

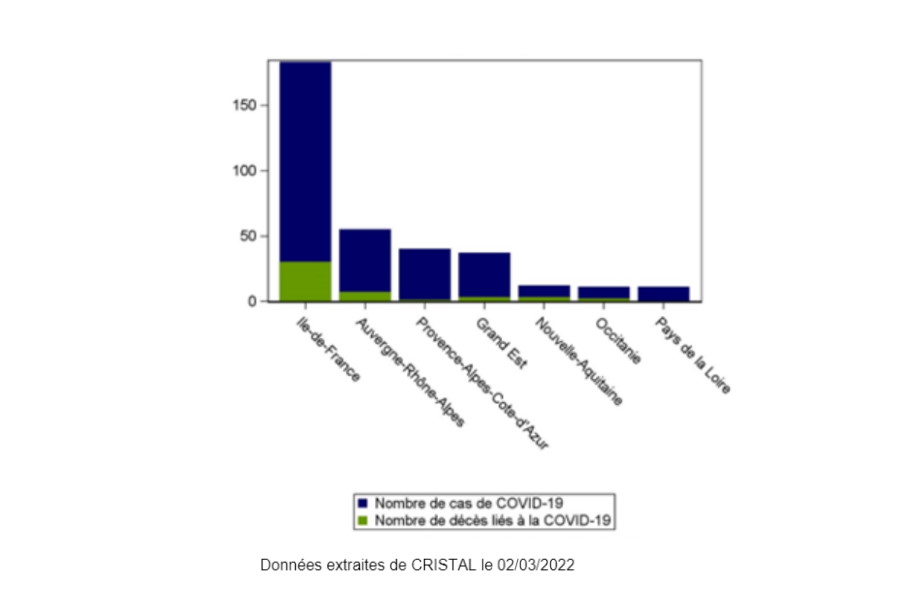

- Près de 60% du nombre de cas et de décès ont été observés en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, les deux régions les plus peuplées de France avec respectivement 12,3 et 8,2 millions d’habitants.

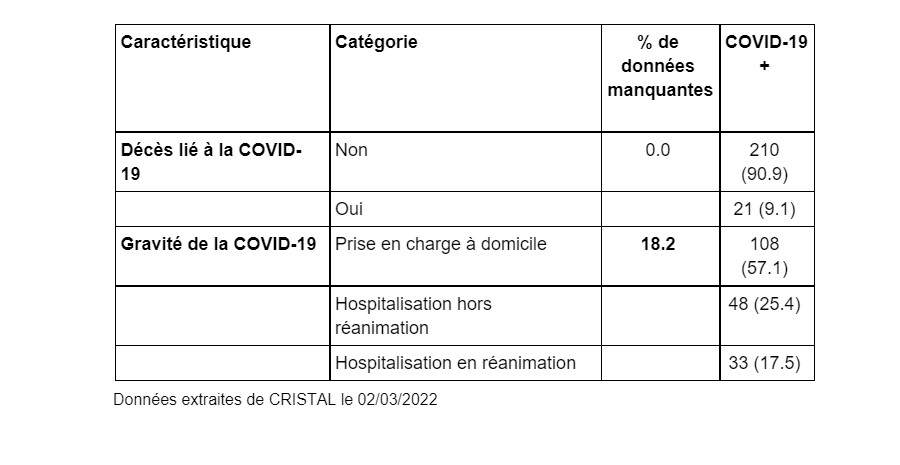

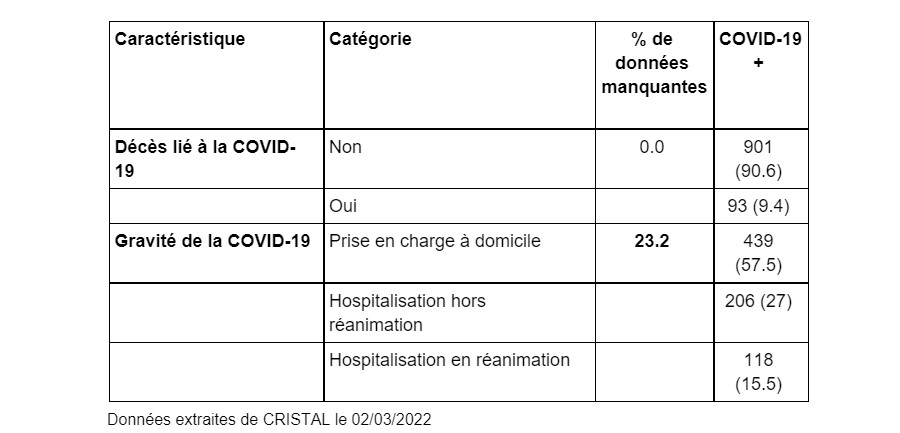

- Parmi les 1208 cas déclarés, 21 malades en attente et 93 greffés sont décédés avec un taux de létalité respectivement de 9,1% et 9,4%. Plus de la moitié des cas de contaminations par le SARS-Cov-2 n’ont pas nécessité d’hospitalisation.

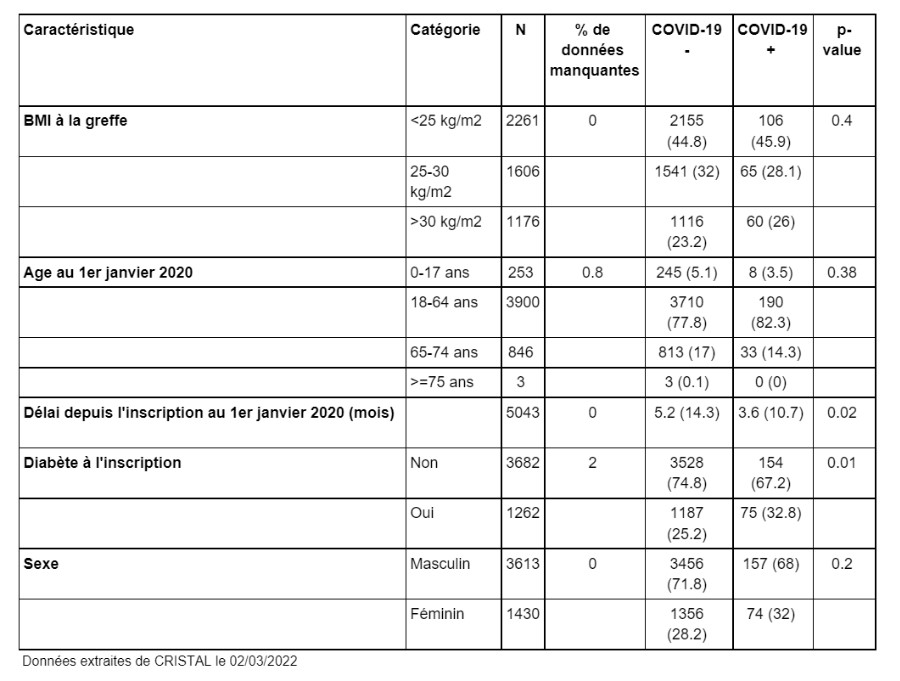

- Parmi les patients en attente de greffe et contaminés par le SARS-Cov-2 (231 cas), on observe une proportion significativement plus élevée de diabétiques (32.8% versus 25.2%) mais pas d’impact de l’IMC, de l’âge ou du sexe du receveur. Parmi les greffés et contaminés par le SARS-Cov-2 (994 cas), on observe une proportion plus élevée et significative de greffés récents (de moins de 2 ans), de receveurs obèses (IMC> 30 kg/m2) et de diabétiques (comme observé en population générale pour les 2 derniers facteurs cités), sans effet significatif de l’âge.

A ce jour, le principal impact de l’épidémie SARS-Cov-2 en greffe hépatique est le ralentissement important de l’activité de prélèvement sur les sujets en état de mort encéphalique, partiellement compensé par la hausse du prélèvement sur donneurs décédés de la catégorie III de Maastricht et de l’activité de partage hépatique. La hausse du nombre de greffes hépatiques a permis un léger recul du nombre et de l’incidence pour 1000 patients*année des sorties de liste pour aggravation ou décès.

Une étude spécifique a été menée en 2021 sur l’impact de la pandémie COVID-19 sur le devenir des malades inscrits sur liste d’attente de transplantation hépatique en France. La pandémie COVID-19, par la diminution de l’activité de greffe liée à la pénurie de greffons durant l’année 2020, a eu un impact délétère en augmentant le nombre de décès sur liste ou sorties de liste pour aggravation, et significativement de façon plus importante pour certaines composantes du score, avec un fort sur-risque pour la composante cirrhose de gravité intermédiaire MELD [25-30[ et un sur-risque intermédiaire pour la Composante Experts 650. Les conséquences délétères pour la composante CHC ont été modestes mais pourraient être plus importantes à plus long terme.

Cinétique des infections par le SARS-Cov2

Répartition géographique des infections par le SARS-Cov2

Caractéristiques des patients COVID-19 + inscrits sur la liste nationale d'attente

Caractéristiques des patients COVID-19 + greffés

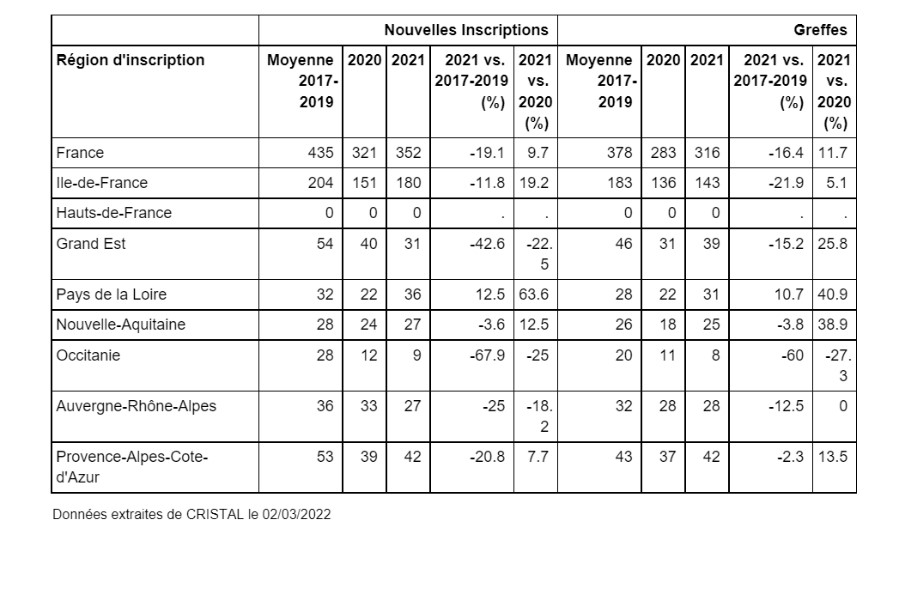

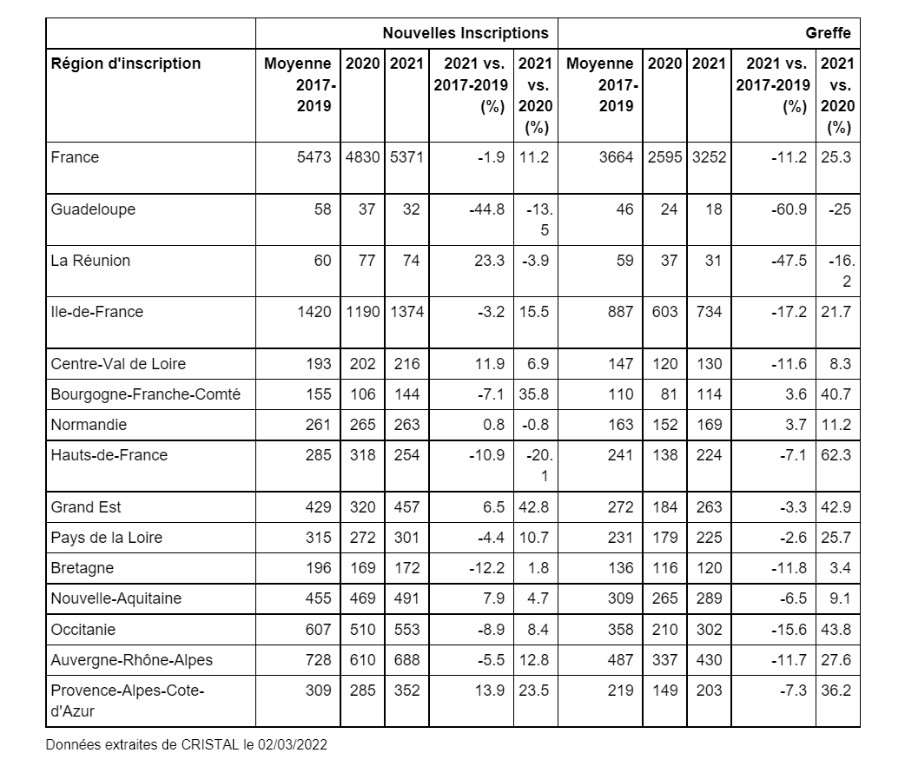

Activité d’inscription et de greffe par région d’inscription en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

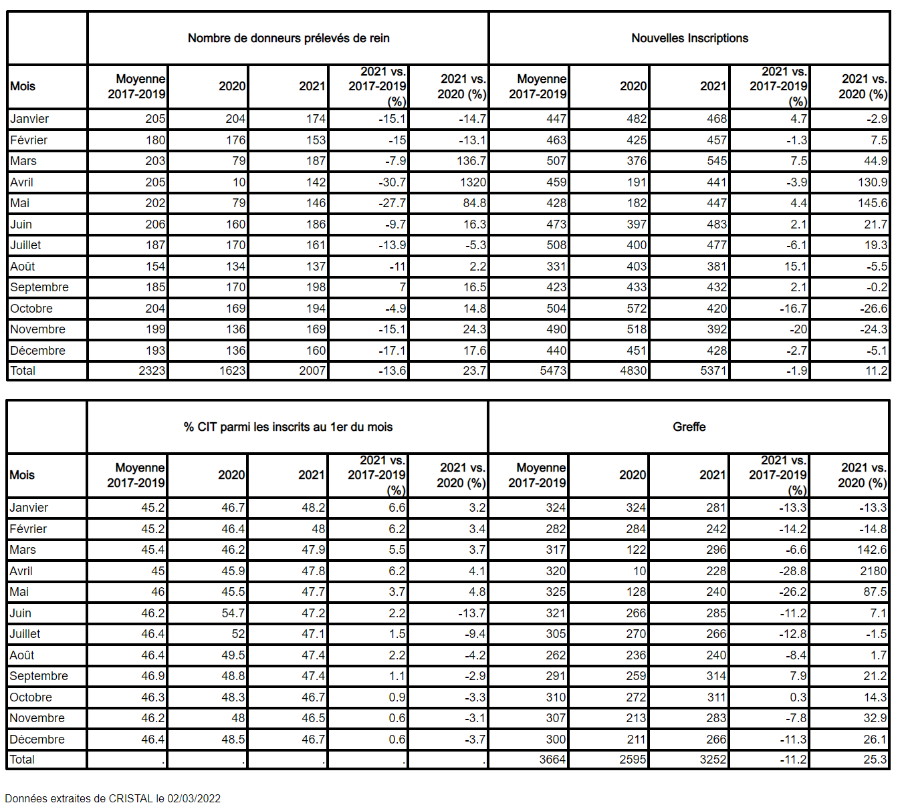

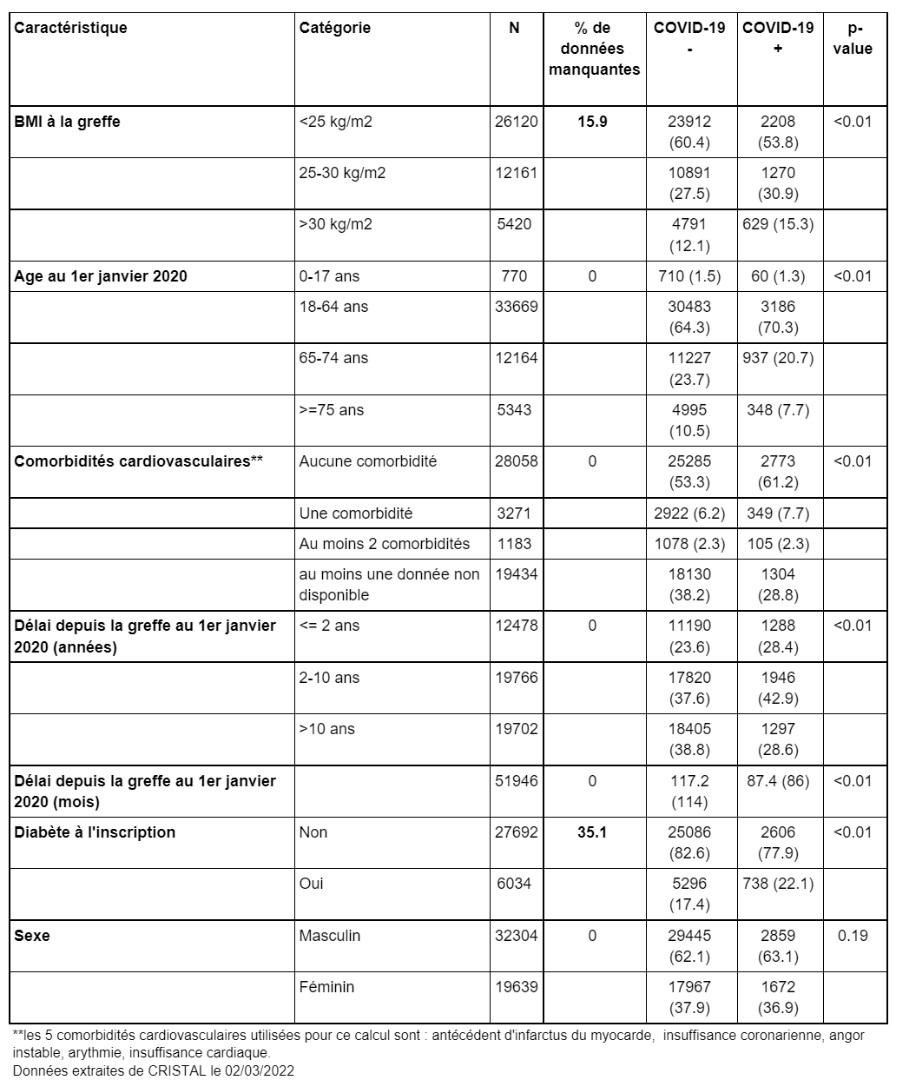

L’activité d’inscription sur liste nationale d’attente de greffe rénale en 2021 est en hausse de 11,2% au niveau national par rapport à 2020 sans atteindre le niveau des 3 années antérieures (-1,2%). Il existe des disparités régionales de l’évolution de l’activité au cours de ces 2 années marquées par la crise sanitaire. La Guadeloupe est particulièrement marquée avec un recul qui s’est poursuivi en 2021 (-13,5%), soit un recul de -44,8% par rapport aux années précédentes [2017-2019]. A la différence de toutes les régions de Métropole, les Hauts-de-France ont une activité en baisse en 2021 (-20,1%) alors que cela n’avait pas été le cas en 2020. Le Grand Est fortement impacté par l’épidémie, enregistre une forte hausse d’activité d’inscription en 2021 (+42,8%).

L’activité de greffe rénale en 2021 est en hausse de 25,3% au niveau national par rapport à 2020 sans atteindre le niveau des 3 années antérieures (-11,2%). Seules La Réunion et la Guadeloupe ont une activité de greffe en recul en 2021 par rapport à 2020, ce qui engendre une baisse d’activité majeure (-47,5% et -60,9% respectivement) comparée aux 3 années antérieures, les effectifs sont néanmoins faibles. La plus forte augmentation de l’activité de greffe en 2021 est observée dans les Hauts-de-France (+62,3%). Par rapport à 2017-2019, le recul de l’activité le plus marqué en France métropolitaine se porte en Ile-de-France (-17,2%) ce qui représente 153 greffes rénales en moins.

Évolution mensuelle de l’activité de prélèvement et de greffe en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

La période de confinement et de suspension provisoire de l’activité de transplantation rénale (du 17 mars au 10 mai 2020) dans le cadre de l’épidémie SARS-Cov2, implique une activité en miroir en 2021.

Les 2 premiers mois de l’année 2021 présentent une baisse d’activité du prélèvement et de la greffe de l’ordre de 14% comparée à 2017-2019 et 2020 encore non impactée par la crise.

L’activité au cours des mois de mars à mai 2021 est en très forte hausse par rapport à 2020 mais reste affectée par la crise sanitaire avec une activité de prélèvement et de greffe sur la période avril-mai en recul d’environ -29% et -27,5% respectivement par rapport aux moyennes d’avril et mai 2017-2019.

Si l’activité de prélèvement et de greffe rénale en 2021 est en hausse respectivement de +23,7% et +25,3% par rapport à 2020, celle-ci est en recul respectivement de -13,6% et -11,2% par rapport aux années 2017-2019, seule l’activité de septembre 2021 est en hausse par rapport à celle 2017-2019.

Malades en attente de greffe ou greffés infectés par le SARS-Cov2

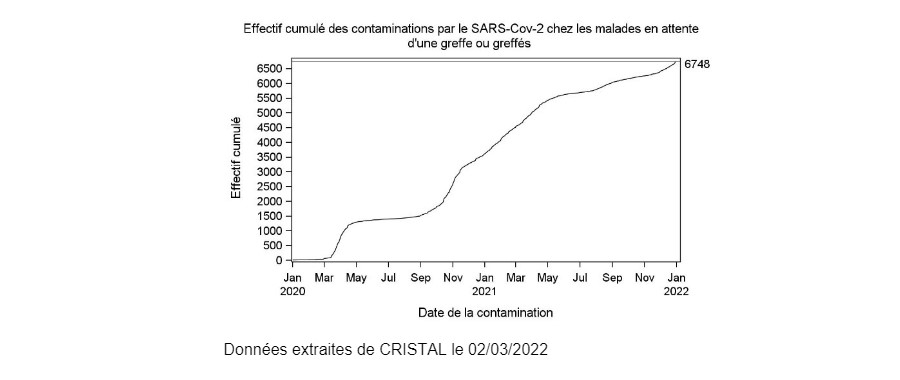

Cinétique des infections par le SARS-Cov2

Les infections par le SARS-Cov-2 chez les malades en attente d’une greffe rénale ou porteurs d’un greffon rénal se sont produites de manière régulière avec une plus forte contamination au premier semestre, pour atteindre un total de 6748 cas déclarés. Pour repère, le nombre estimé de malades porteurs d’un greffon rénal fonctionnel est de 42 117 au 31 décembre 2021.

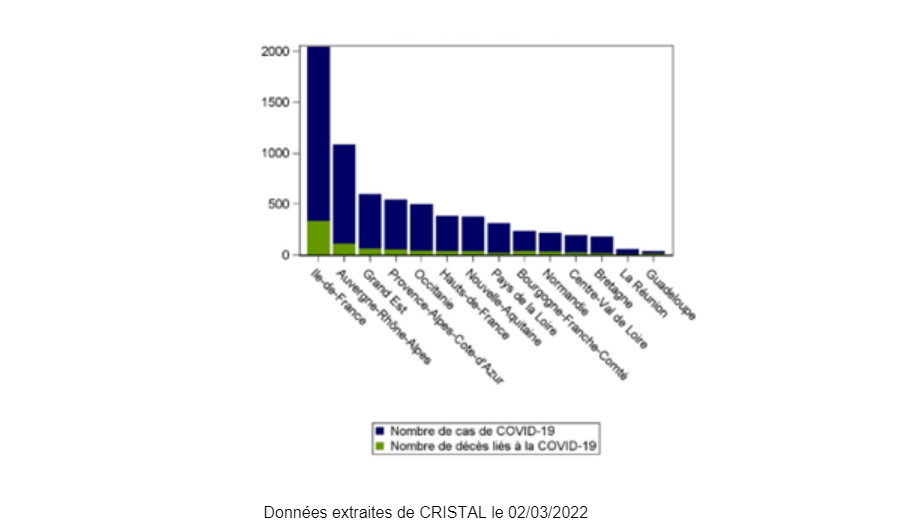

Répartition géographique des infections par le SARS-Cov2

Les régions les plus touchées en terme de nombre de cas et de décès liés à la COVID-19 chez les malades en attente d’une greffe rénale ou greffés d’un rein est l’Ile-de-France suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

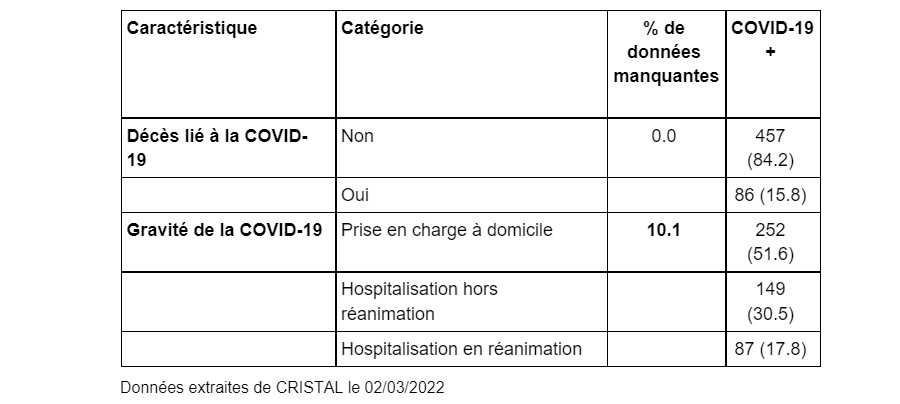

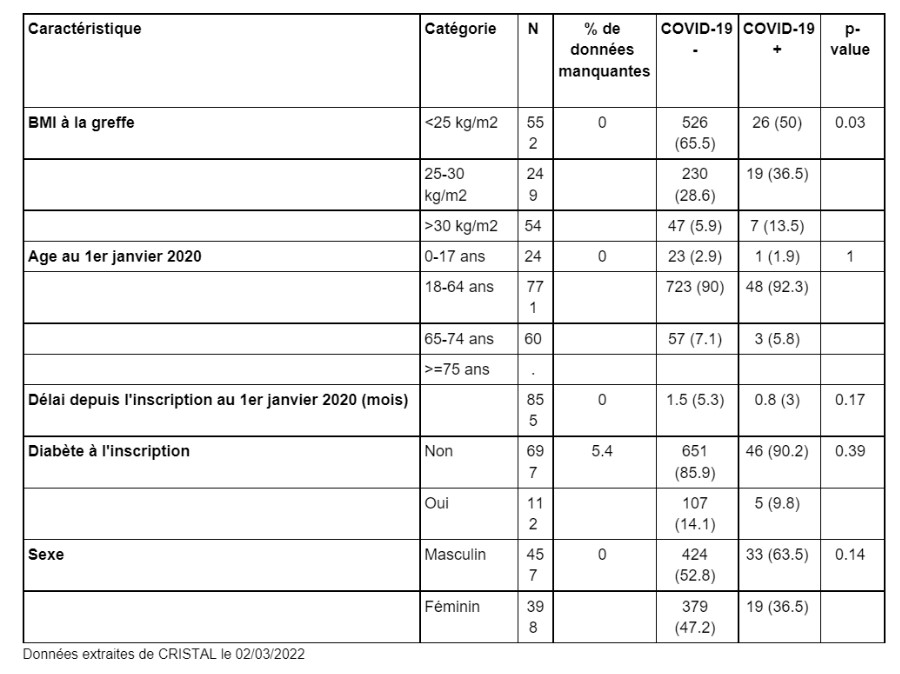

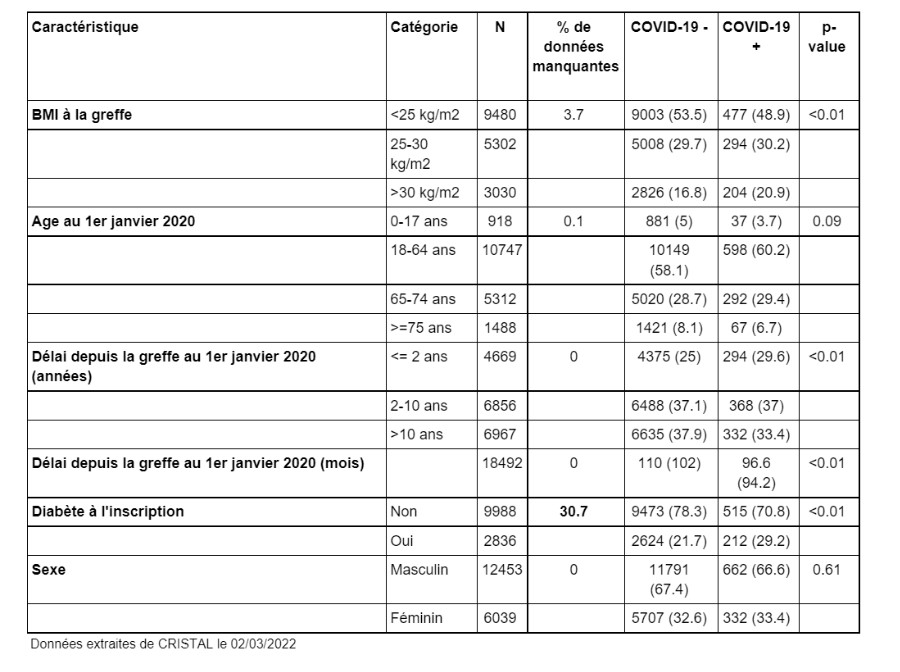

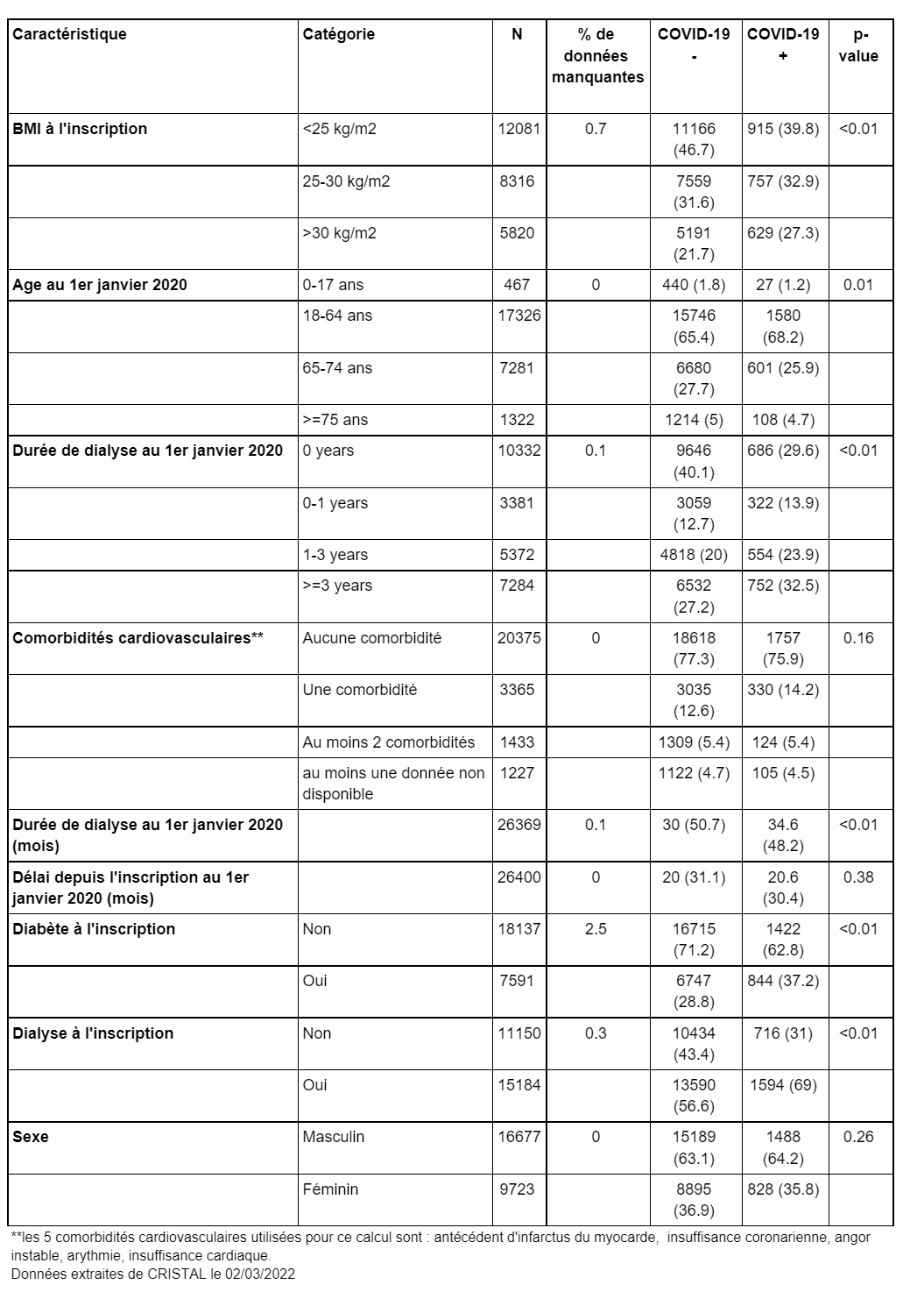

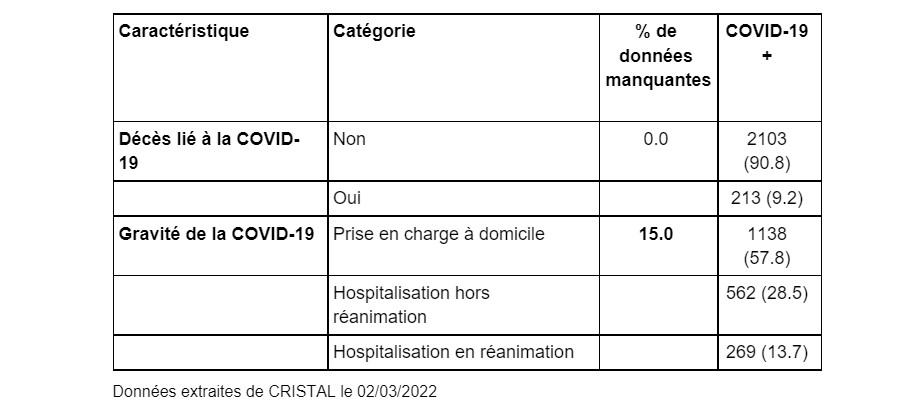

Caractéristiques des patients COVID-19 + inscrits sur la liste nationale d'attente

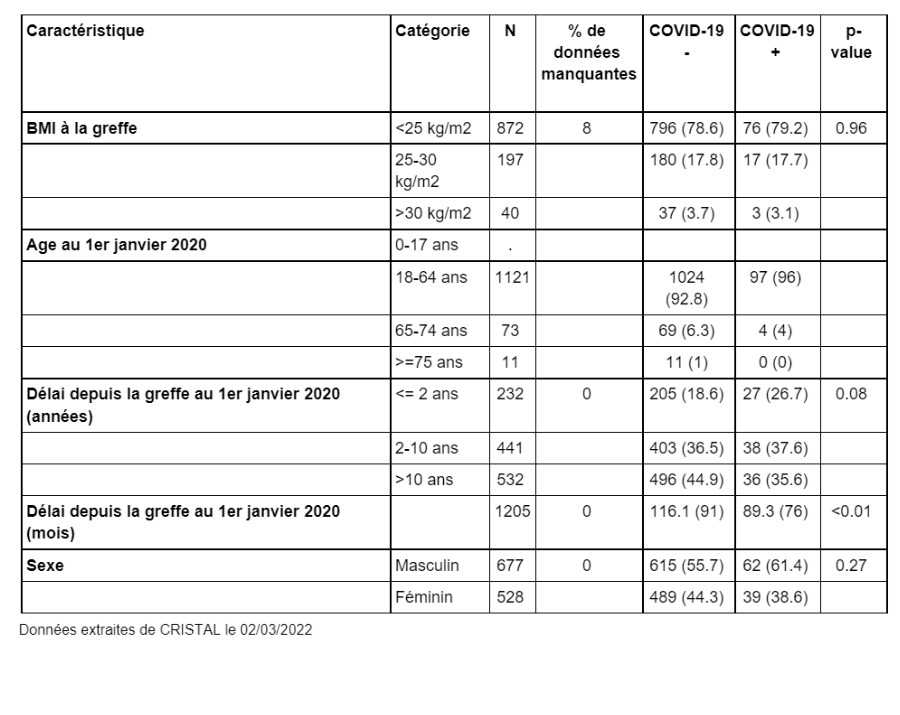

Les candidats en attente de greffe rénale qui ont eu une infection par le SARS-Cov-2 étaient plus fréquemment des personnes obèses, diabétiques, âgées de 18-64 ans, dialysées et dialysées depuis plus longtemps par rapport aux candidats non infectés.

La létalité après infection par le SARS-Cov-2 chez les candidats en attente de greffe rénale s’élève à 9.2%. Sous réserve des données manquantes élevées à 15%, la prise en charge est restée à domicile pour 57,8% des candidats tandis que 13.7% ont nécessité une admission en réanimation.

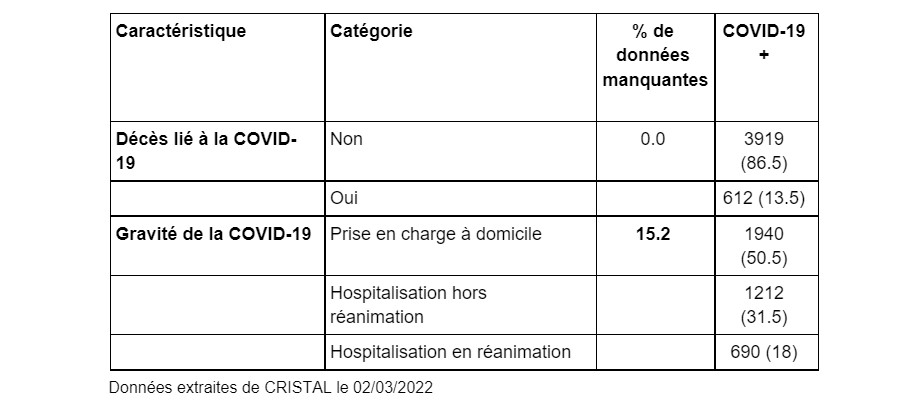

Caractéristiques des patients COVID-19 + greffés

Les patients porteurs d’un greffon rénal qui ont eu une infection par le SARS-Cov-2 étaient plus fréquemment des obèses, diabétiques, âgés de 18-64 ans, greffés depuis moins longtemps (moyenne 7,3 ans) par rapport aux candidats non infectés.

La létalité après infection par le SARS-Cov-2 chez les patients porteurs d’un greffon rénal s’élève à 13.5%. Sous réserve des données manquantes élevées à 15,2%, la prise en charge est restée à domicile pour 50,5% des patients greffés tandis que 18% ont nécessité une admission en réanimation.

Activité d’inscription et de greffe par région d’inscription en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

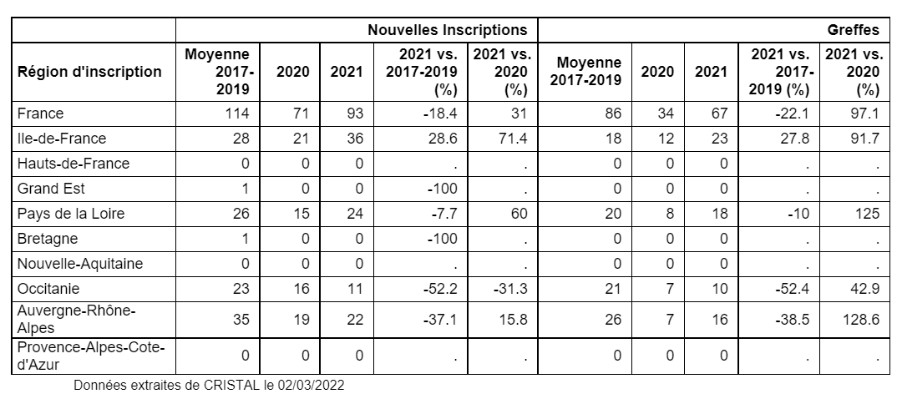

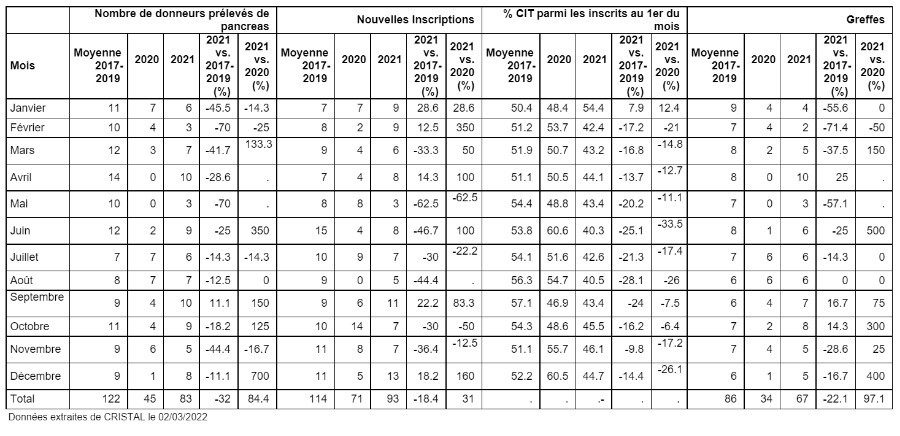

L’activité d’inscription sur liste nationale d’attente de greffe pancréatique en 2021 est en hausse de 31% au niveau national par rapport à 2020 sans atteindre le niveau des 3 années antérieures (-18,4%).

Parmi les 4 régions concernées, seule l’Occitanie a une activité d’inscription en recul en 2021 tandis que l’Ile-de- France a une activité d’inscription en progression en 2021 par rapport à 2020 mais aussi 2017-2019.

On notera que la proportion moyenne des malades prévalents au 1er du mois inscrits en liste inactive est en recul en 2021 (44,2% contre 53,2% en 2017-2019).

L’année 2021 est marquée par une reprise de l’activité de greffe pancréatique, suspendue en 2020 de manière prolongée compte tenu de la nécessité de disposer d’un accès aux services de réanimation. L’activité de greffe pancréatique reste cependant en recul au niveau national (-22,1%) par rapport aux années 2017-2019. Seule l’Ile-de-France a une activité de greffe pancréatique en hausse (+27,8%) par rapport aux années 2017-2019.

Évolution mensuelle de l’activité de prélèvement et de greffe en 2021 versus 2020 et les 3 années précédentes

L’activité de prélèvement et de greffe de pancréas est fluctuante en 2021 avec des effectifs qui restent limités au niveau mensuel (au plus 10 prélèvements et greffes de pancréas par mois).

Malades en attente de greffe ou greffés infectés par le SARS-Cov2

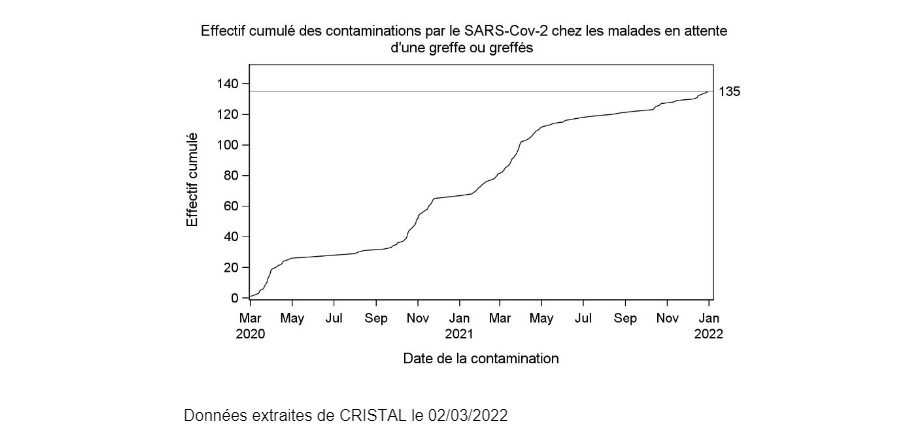

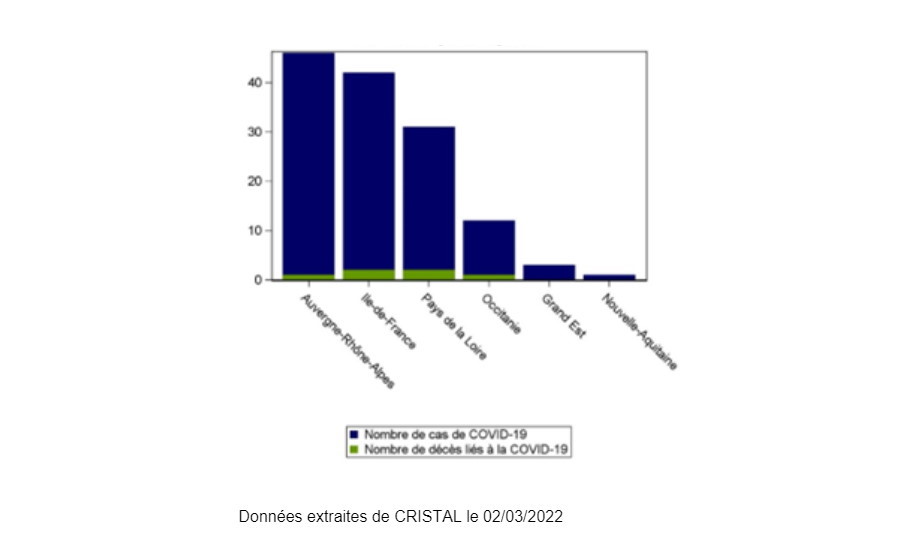

Cinétique et répartition géographique des infections par le SARS-Cov2

Les infections par le SARS-Cov-2 chez les malades en attente d’une greffe pancréatique ou porteurs d’un greffon pancréatique se sont produites principalement au cours du premier semestre 2021, pour atteindre un total de 135 cas, répartis principalement entre les régions Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire. Pour repère, le nombre estimé de malades porteurs d’un greffon pancréatique fonctionnel est de 998 au 31 décembre 2021.

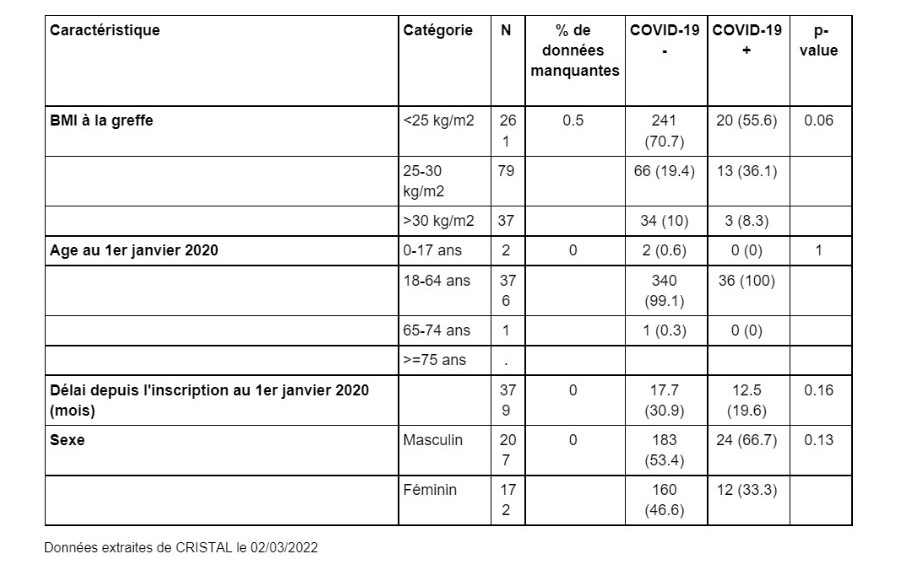

Caractéristiques des patients COVID-19 + inscrits sur la liste nationale d'attente

Les candidats en attente d’une greffe pancréatique infectés par le SARS-Cov-2 n’ont pas de caractéristiques significativement déterminantes.

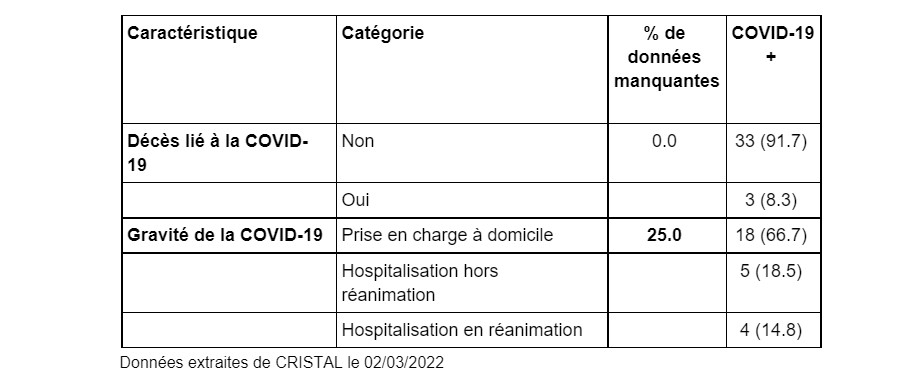

La létalité après infection par le SARS-Cov-2 chez les patients candidats en attente d’une greffe pancréatique s’élève à 8,3%. Sous réserve des données manquantes élevées à 25%, la prise en charge est restée à domicile pour 66,7% des candidats en attente, tandis que 14,8% ont nécessité une admission en réanimation.

Caractéristiques des patients COVID-19 + greffés

Les patients porteurs d’un greffon pancréatique infectés par le SARS-Cov-2 étaient greffés depuis moins longtemps que les patients porteurs d’un même greffon n’ayant pas été infectés.

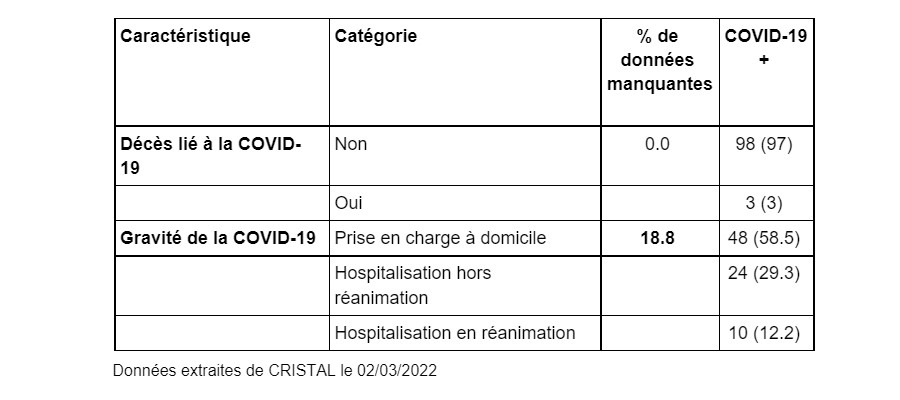

La létalité après infection par le SARS-Cov-2 chez les patients porteurs d’un greffon pancréatique est de 3%. Sous réserve des données manquantes élevées à 18,8%, la prise en charge est restée à domicile pour 58,5% des patients greffés, tandis que 12,2% ont nécessité une admission en réanimation.