Les grandes tendances de l’année sont les suivantes :

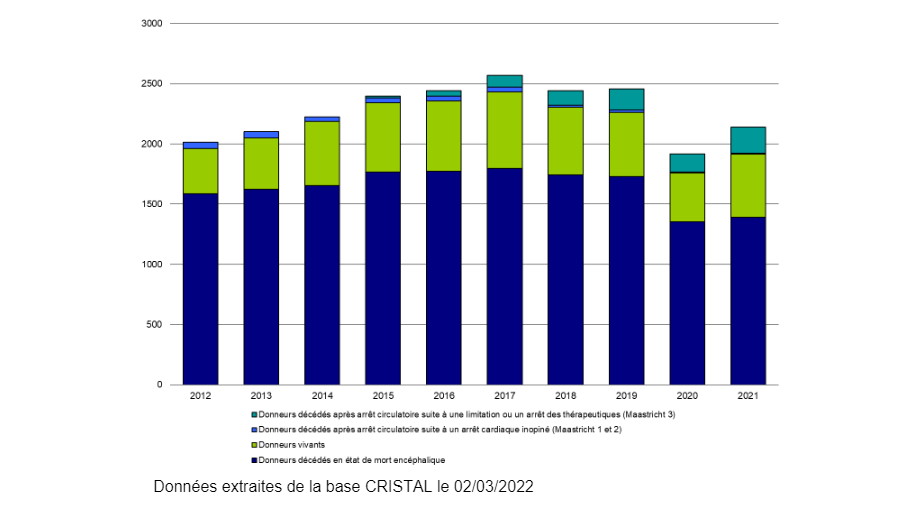

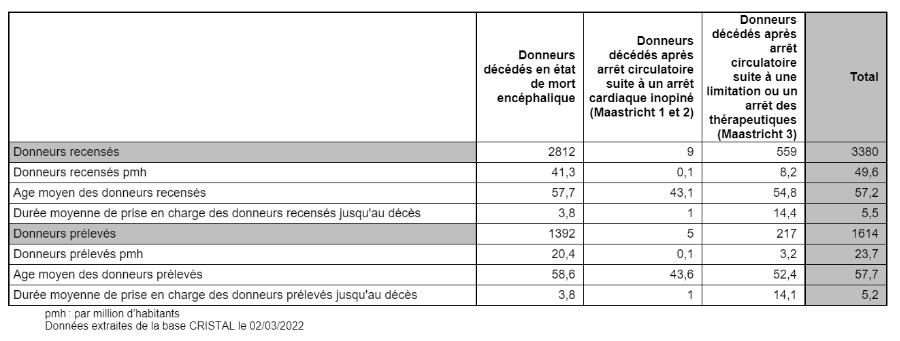

- Pour l’ensemble des donneurs décédés (donneurs décédés en état de mort encéphalique – EME - et ceux décédés après arrêt circulatoire) : en 2021, le taux global de prélèvement au niveau national est de 23,7 par million d’habitants (pmh) pour une population de 68 084 066 habitants. Ce taux est en hausse comparé à celui de la première année de l’épidémie Covid-19 : 22,3 pmh en 2020 mais reste significativement inférieur à celui de 2019 (28,5 pmh) et correspond au taux observé en 2010. La progression observée en 2021 concerne surtout les prélèvements de type Maastricht 3 (gain de 66 donneurs, +43,7% en 1 an) et dans une moindre proportion les prélèvements de donneurs en état de mort encéphalique (gain de 37 donneurs, +2,7% en 1 an), malgré la baisse, observée depuis 2017 et accélérée avec l’épidémie Covid-19, du recensement pour ce type de donneurs (-23,5% en 5 ans et -4,4% en 1 an).

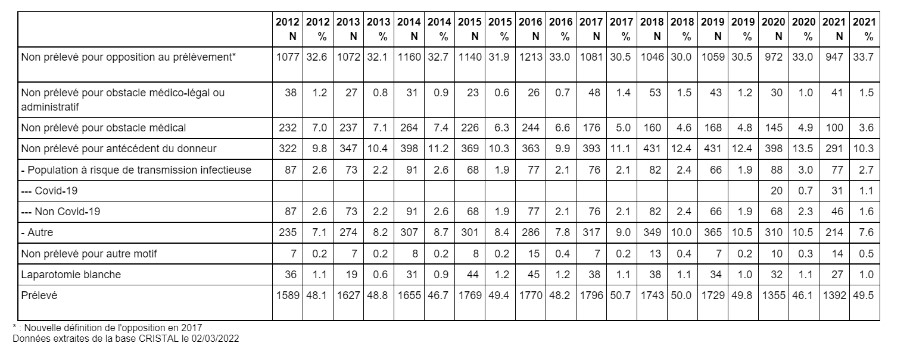

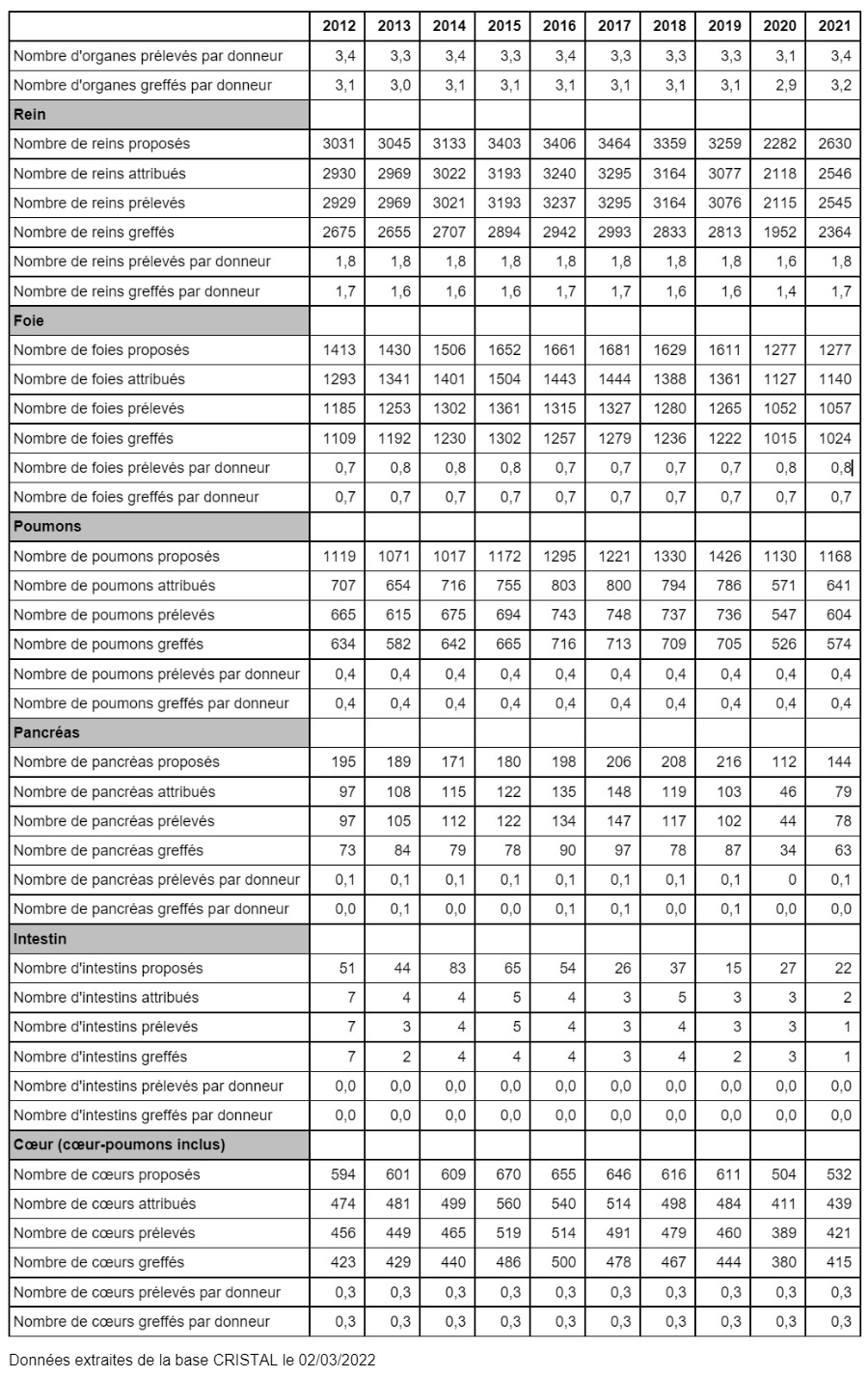

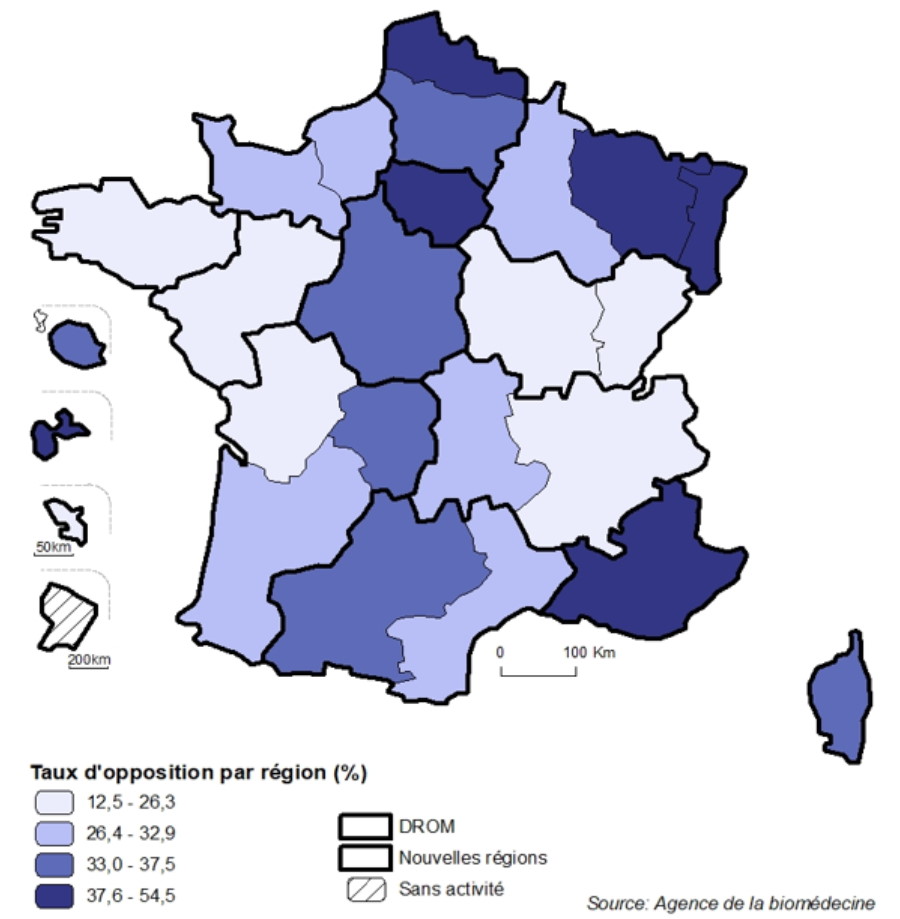

- Le taux de conversion national (ratio entre le nombre de prélèvements et le nombre de recensements) pour les donneurs en état de mort encéphalique a progressé de 46,1% en 2020 à 49,5% en 2021 (l’année 2020 ayant été impactée par la suspension de l’activité de greffe rénale non urgente au cours de la première vague de l’épidémie Covid-19) (Tableau P3). Cette hausse du taux de conversion est observée malgré la progression du taux d’opposition (33,7% en 2021), déjà observée en 2020 (33%), contre 30 à 30,5% entre 2017 et 2019. L’opposition au prélèvement explique plus de la moitié (66,7%) des arrêts de procédure de don d’organes. Le taux d’opposition a surtout progressé parmi les donneurs recensés de moins de 18 ans (48% en 2020 et 2021) et ceux âgés de 18 à 49 ans (42% en 2021). La présence d’une pathologie maligne est la seconde cause de non prélèvement (52% des causes de non prélèvement pour antécédent du donneur), suivie du motif « infections virales » représentant 23% des causes de non prélèvement pour antécédent du donneur, dont 31 cas de donneurs récusés du fait d’un test PCR Covid positif (Tableau P6). Le nombre d’organes prélevés et greffés par donneur EME recensé a dépassé les valeurs observées avant 2019 pour atteindre 3,2 en 2021 avec, comparés à 2019, une hausse des proportions de cœurs, foies et reins prélevés et greffés parmi les donneurs prélevés d’un organe, le taux d’efficience du prélèvement dépassant même les valeurs observées avant la crise sanitaire.

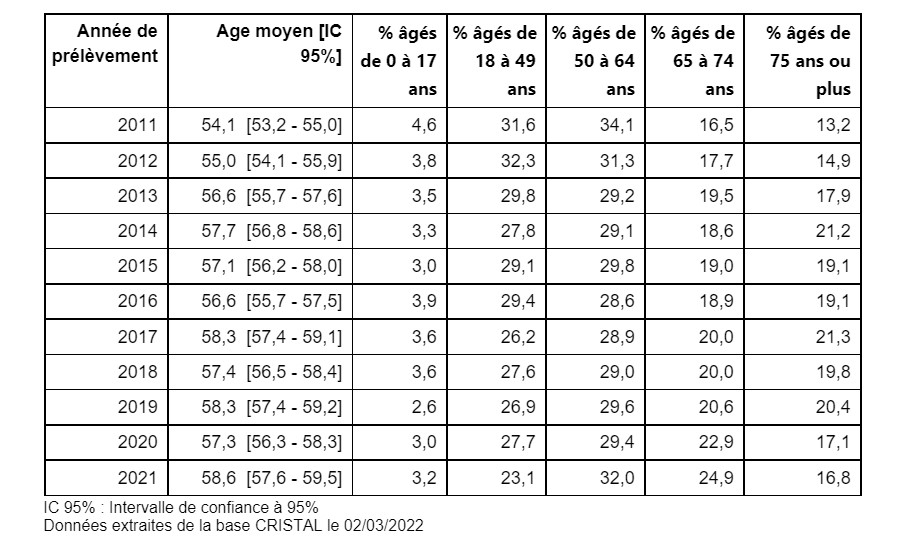

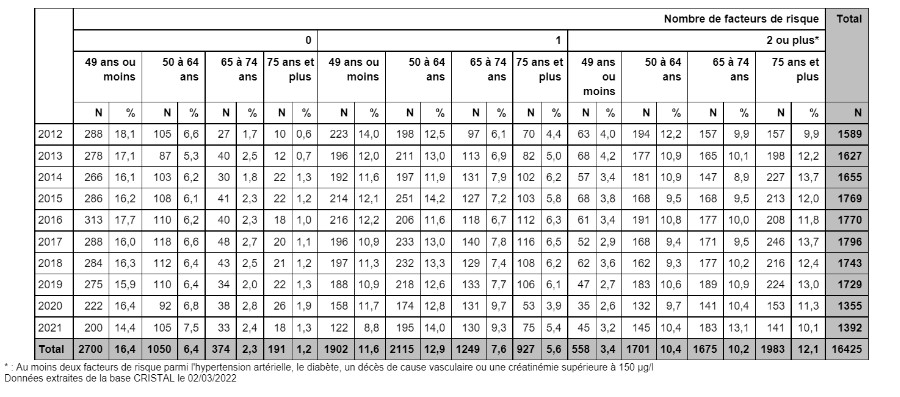

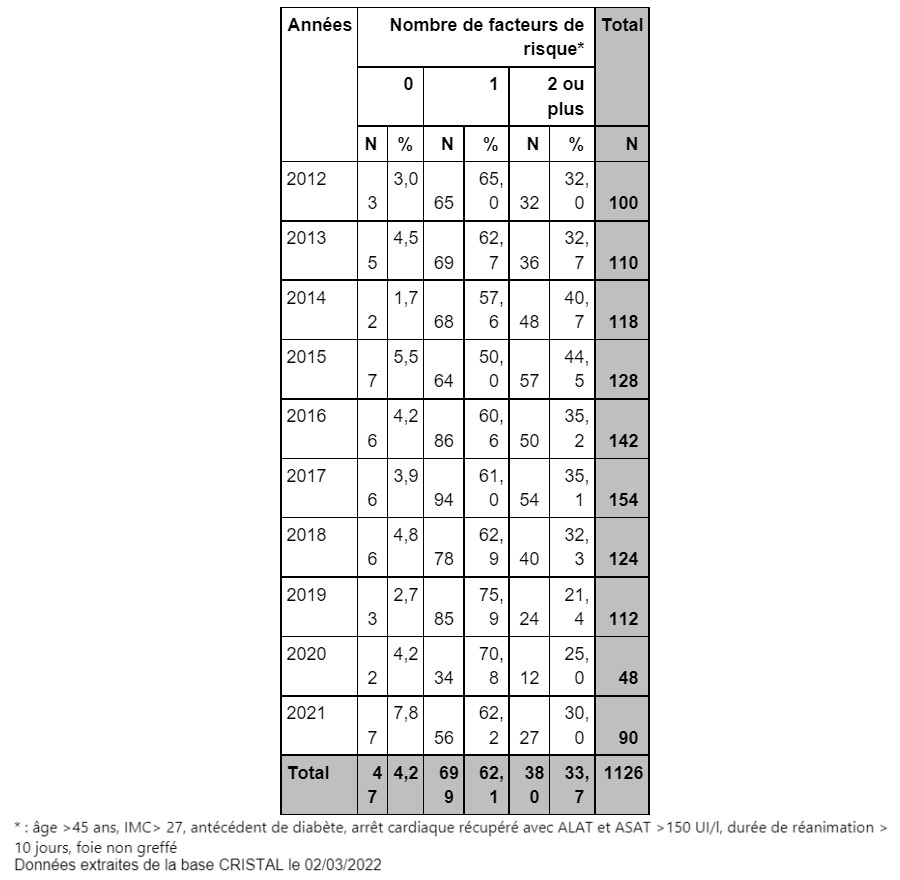

- La moyenne d’âge des donneurs EME prélevés a dépassé 58 ans pour la première fois (58,6 ans en 2021), alors que la part des donneurs de plus de 65 ans a atteint la barre des 42% des donneurs prélevés en 2021. Cette hausse de l’âge moyen s’observe alors que la part des donneurs de 75 ans a significativement baissé en 2 ans, mais dans une proposition moindre que celle des donneurs âgés de 18 à 49 ans. La hausse de l’âge moyen s’accompagne depuis plusieurs années d’une augmentation progressive des facteurs de risque d’échec de la greffe en lien avec les comorbidités associées (Tableaux P11a-P11e). L’étude, réalisée par l’Agence de la biomédecine et publiée en 2018, sur le devenir des reins à critères élargis mis sous machine depuis le début du programme, confirme l’effet protecteur de la perfusion des reins des donneurs à critères élargis.

- La distribution des causes de décès des donneurs EME recensés évolue peu, les décès d’origine vasculaire (AVC hémorragique et ischémique) représentant la majorité des causes de décès (55% en 2021 vs 57,7% en 2019). Néanmoins la baisse du nombre de décès d’origine vasculaire représente 69% du déficit de donneurs prélevés entre 2019 et 2021. Ce déficit s’observe surtout pour les donneurs les plus âgés, de 75 ans et plus (- 33,5% en 2 ans), en lien avec la saturation des lits de soins critiques et des difficultés probables de prises en charge de la filière des patients neurolésés en coma grave et non en lien avec une modification des critères de sélection des greffons.

- Le nombre de donneurs pédiatriques prélevés se maintient à son plus bas niveau, entre 40 et 45 donneurs prélevés, en lien avec une chute du recensement observée en 2019 et un taux élevé d’opposition depuis 2 ans (48%) pour cette classe d’âge.

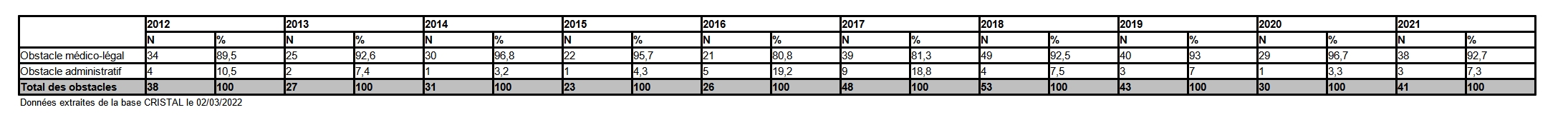

- Pour les sujets décédés après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné (DDAC-MI-II), le programme a été particulièrement impacté par la crise sanitaire avec une activité qui ne s’est maintenue que sur 4 sites avec seulement 5 donneurs prélevés permettant 9 greffes rénales. L’objectif est une amélioration qualitative, en limitant l’activité de prélèvement à des centres expérimentés (Tableau P22).

- Pour les sujets décédés après arrêt circulatoire suite à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques (Catégorie III de Maastricht), les activités de recensement et de prélèvement ont fortement progressé en 2021 par rapport à 2020, respectivement de 32% et 44%, pour atteindre 217 prélèvements (3,2 donneurs DDAC M3 prélevés pmh), permettant la réalisation de 387 greffes rénales, 130 greffes hépatiques, 18 greffes pulmonaires, des 4 premières greffes pancréas-rein et de la première greffe d’ilots de Langerhans. Cette hausse est due à une progression du nombre d’établissements hospitaliers autorisés (45 en 2021) et a eu lieu malgré la hausse du taux d’opposition (37,7%) depuis 2020 et des incidents de CRN (9,6% des causes de non prélèvement en 2021).

Pour ce qui est de l’activité, les pays européens ont globalement tous été affectés par l’épidémie Covid avec une baisse significative du recensement et du prélèvement en 2020, à l’exception de l’Allemagne dont le taux de prélèvement de donneurs décédés stagne à 11 donneurs décédés pmh. La plupart des pays européens ont vu leur activité de prélèvement de donneurs décédés (suivis ou non de greffe) augmenter en 2021, modestement, et sans revenir au niveau d’activité observée en 2019 : +10% pour l’Italie (22,9 pmh), +5% pour la Belgique (24,7 pmh), +7% pour l’Espagne (40,8 pmh) et +8% pour le Royaume Uni (19,8 pmh) avec un retentissement comparable sur le taux de greffe rénale, hépatique, pulmonaire et cardiaque.

Prélèvement sur donneur décédé en état de mort encéphalique

Activité de recensement en 2021

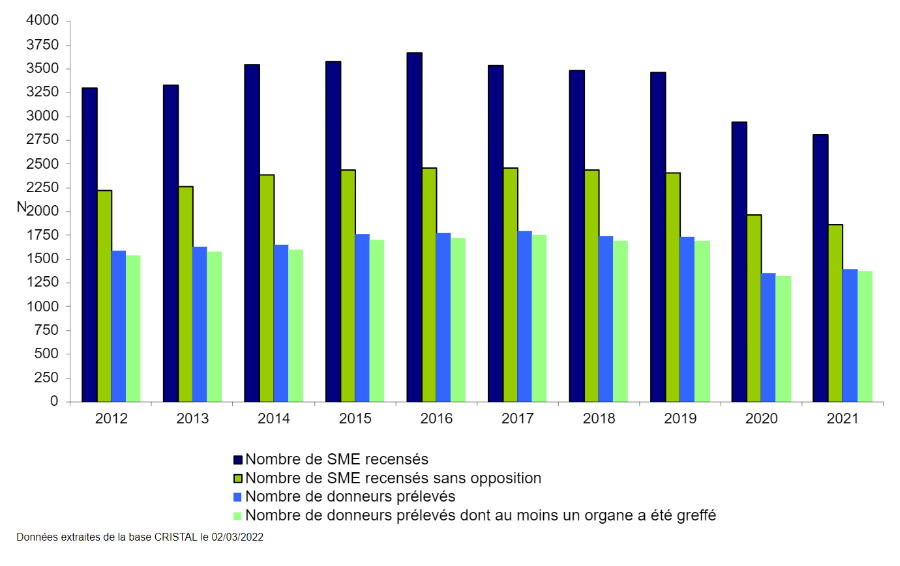

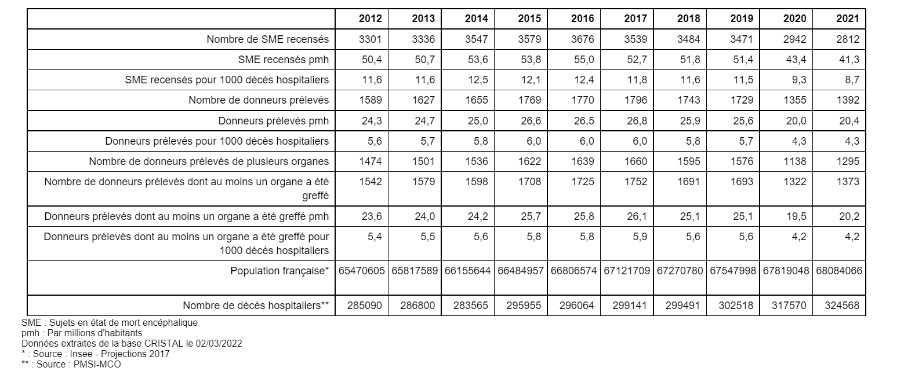

- 2812 sujets en état de mort encéphalique (SME) ont été recensés (déclarés auprès de l’Agence de la biomédecine), soit une baisse de -4,4% en 1 an et de 23,5% depuis 2016 (Tableau P2), année la plus efficiente en terme de recensement en France. Il s’agit de l’activité de donneurs recensés la plus faible depuis 2005 et cela représente au total un déficit de sujets recensés de 130 donneurs en 1 an et de 659 donneurs si on compare à l’année 2019, avant la crise sanitaire.

- Le taux national de recensement est de 41,3 donneurs recensés pmh en 2021, contre 51,4 en 2019 et 55 pmh en 2016.

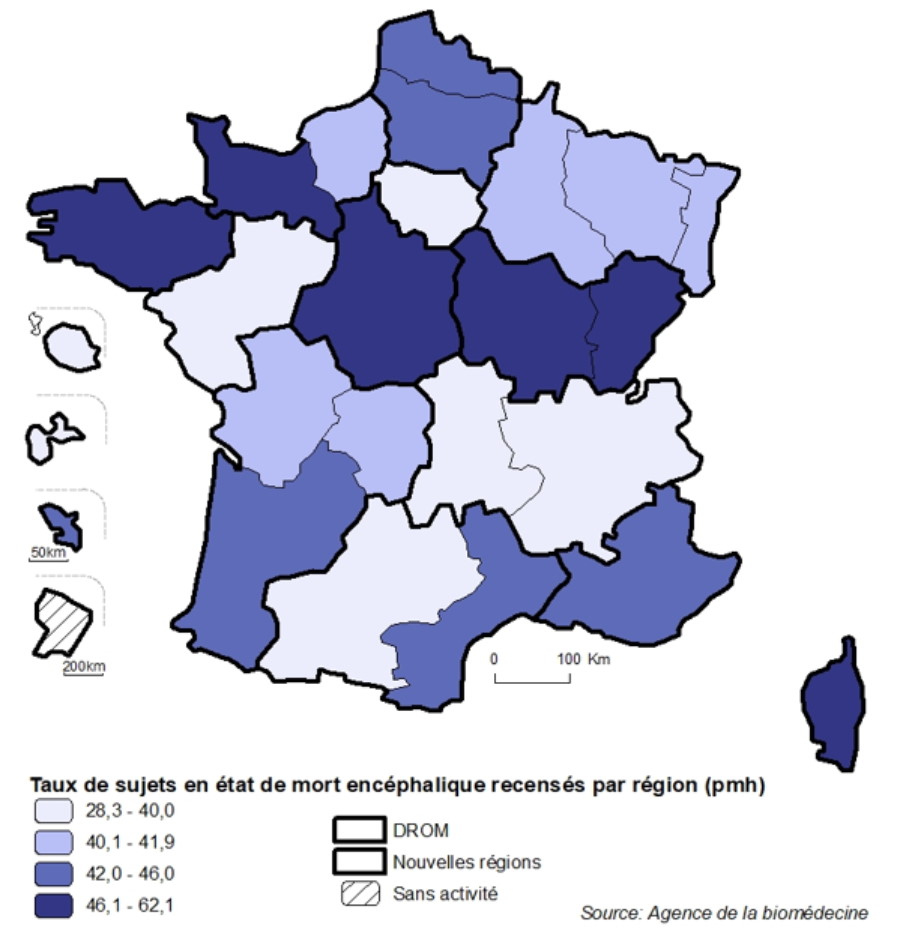

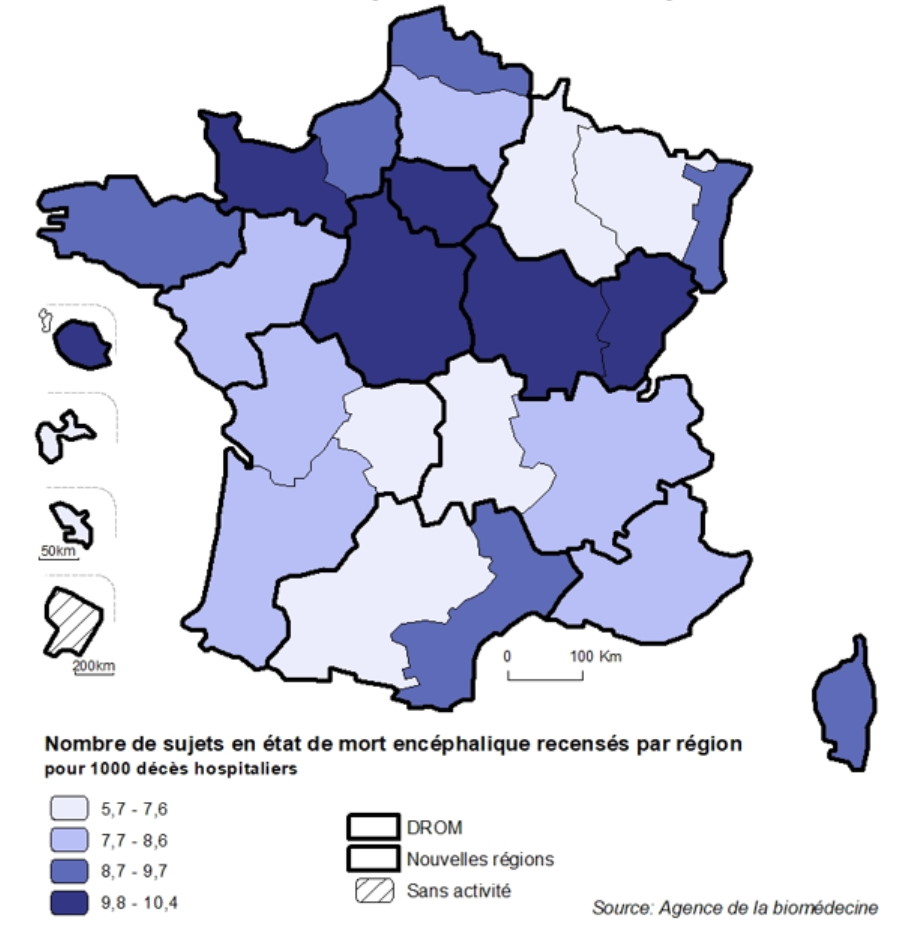

- Ce taux varie d’une région à l’autre, en fonction de la structure d’âge de la population, de la densité des unités de soins intensifs rapportée à la population et de la mobilisation des acteurs de santé impliqués dans le recensement. A ce titre, le taux de SME recensés pour 1000 décès hospitaliers est un indicateur plus précis pour comparer les régions entre elles avec un taux moyen national de 8,7 en 2021 contre 11,5 en 2019 et 12,4 en 2016.

- Cette baisse significative est en lien avec la crise sanitaire qui a touché notre pays depuis mars 2020, mais la baisse du recensement était observée, certes de manière moins prononcée, depuis 2016. Cette baisse concerne surtout (Tableau P4) les donneurs présentant un accident vasculaire cérébral (-6% entre 2016 et 2019 et -23% entre 2019 et 2021) en lien avec l’amélioration, le déploiement et l’élargissement des indications thérapeutiques de la thrombolyse précoce mais aussi possiblement depuis 2 ans avec des difficultés conjoncturelles d’admission en réanimation des patients présentant un AVC grave, hors ressources thérapeutiques, pouvant faire l’objet « d’un abord anticipé » (prise en charge d’un donneur potentiel uniquement dans un projet de prélèvement avant la survenue des signes de mort encéphalique).

- La baisse du nombre de donneurs recensés est plus marquée chez les donneurs de 18-49 ans (Tableau P4), soit un déficit de 10,8% entre 2020 et 2021 et de 20,3% en 2 ans. Les donneurs de 65 ans et plus restent majoritaires avec 41 % des donneurs recensés mais si l’on se compare à 2019 (avant la crise sanitaire), c’est pour cette classe d’âge que le déficit de donneurs recensés est le plus marqué (-326 donneurs recensés en 2 ans soit 49,5 % du déficit de donneurs recensés observé entre 2019 et 2021).

- L’âge moyen des donneurs recensés se maintient 57,7 ans, stable depuis 4 ans entre 57 et 58 ans.

- La durée moyenne de prise en charge entre l’admission et la déclaration de décès (Tableau P1) est de 3,8 jours, soit quatre fois plus courte que celle observée pour les donneurs décédés après arrêt circulatoire suite à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques (Maastricht 3).

Les causes de décès des donneurs et l’impact sur le prélèvement

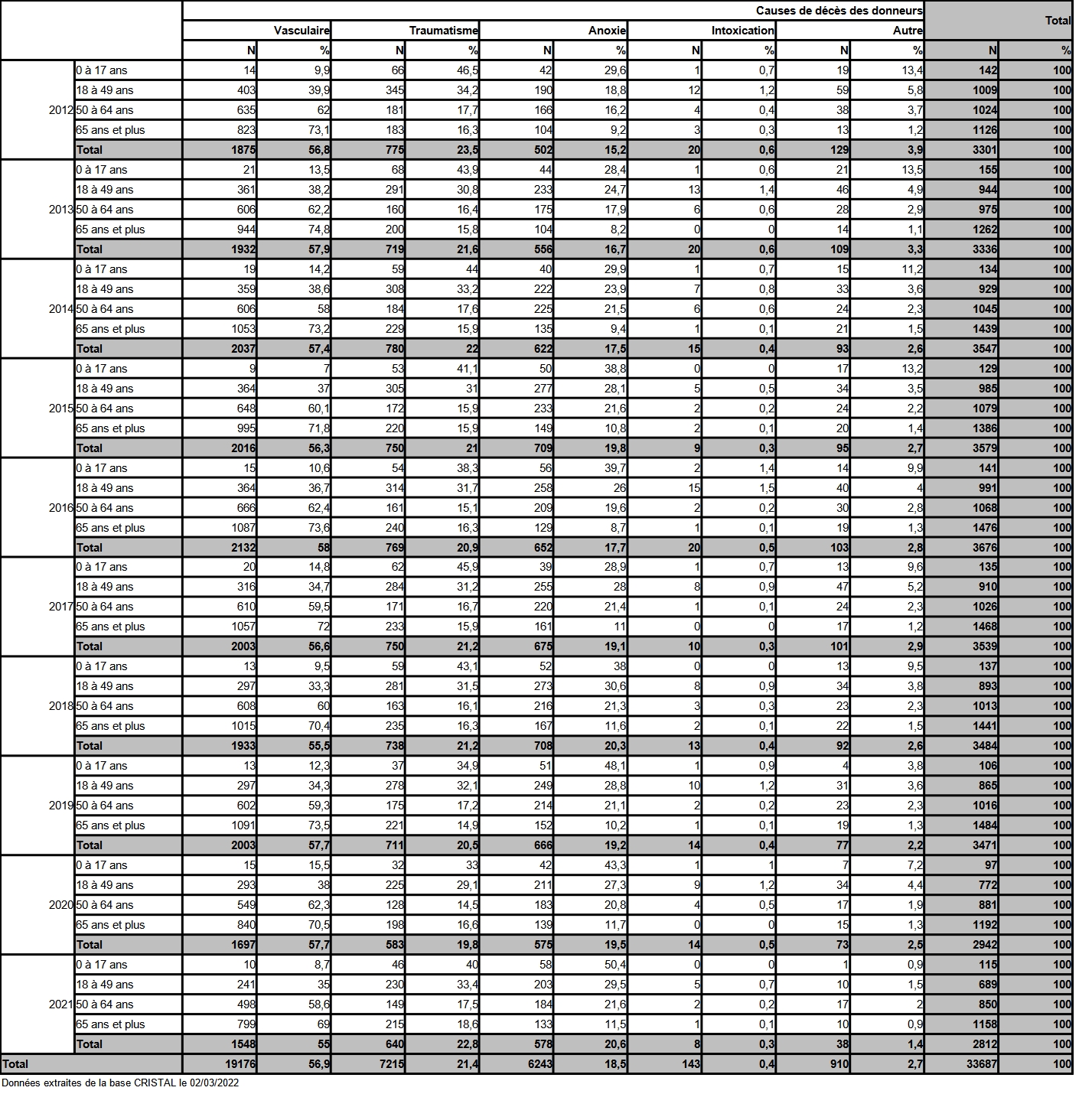

- En 2021, les causes de décès des donneurs recensés sont encore principalement vasculaires (essentiellement AVC) (55%), suivis des causes traumatiques (22,8%) et anoxiques (20,6%) (Tableau P4). Entre 2011 et 2015, les décès de cause traumatique avaient diminué de 25,5% à 21% alors que la cause Anoxie avait progressé de 14,4% à 19,8% sur la même période. C’est en 2016 que l’on enregistre le pic de donneurs recensés décédés de cause vasculaire en nombre (2132) et en pourcentage (58%).

- La baisse de recensement observée en 2021 a touché principalement les décès d’origine vasculaire (-8,7% en 1 an), baisse initiée depuis 5 ans (baisse de 22,7% en 2 ans et de 27,4% en 5 ans) en lien avec des traitements efficaces et précoces de l’AVC dans sa phase aigüe mais aussi une meilleure prévention des facteurs de risque comme l’HTA, le tabagisme ou le diabète. S’agissant de la principale cause de décès des donneurs recensés et prélevés, le déficit de donneurs prélevés depuis 2019 concerne surtout les donneurs décédés de cause vasculaire (- 227 donneurs entre 2019 et 2021, soit 67% du déficit total de donneurs prélevés sur la période). Entre 2020 et 2021, la cause traumatique parmi les prélevés a progressé de 9,8%, la cause anoxique s’est maintenue.

- La répartition des causes de décès varie selon la classe d’âge des donneurs recensés. Les causes anoxiques et post- traumatiques sont majoritaires chez les donneurs de moins de 18 ans, puis diminuent pour atteindre environ un tiers des décès chacune entre 18 et 49 ans et moins de 22% chacune à partir de 50 ans. La part des décès d’origine vasculaire est prépondérante parmi les donneurs adultes : respectivement 35%, 58,6% et 69% pour les classe d’âges 18 à 49 ans, 50 à 64 ans et 65 ans et plus.

- Les intoxications (0,4% en 2018 et 2019 et 0,3% en 2021) restent rares et leur taux demeure stable en France, à la différence des USA.

Les causes de non prélèvement des donneurs

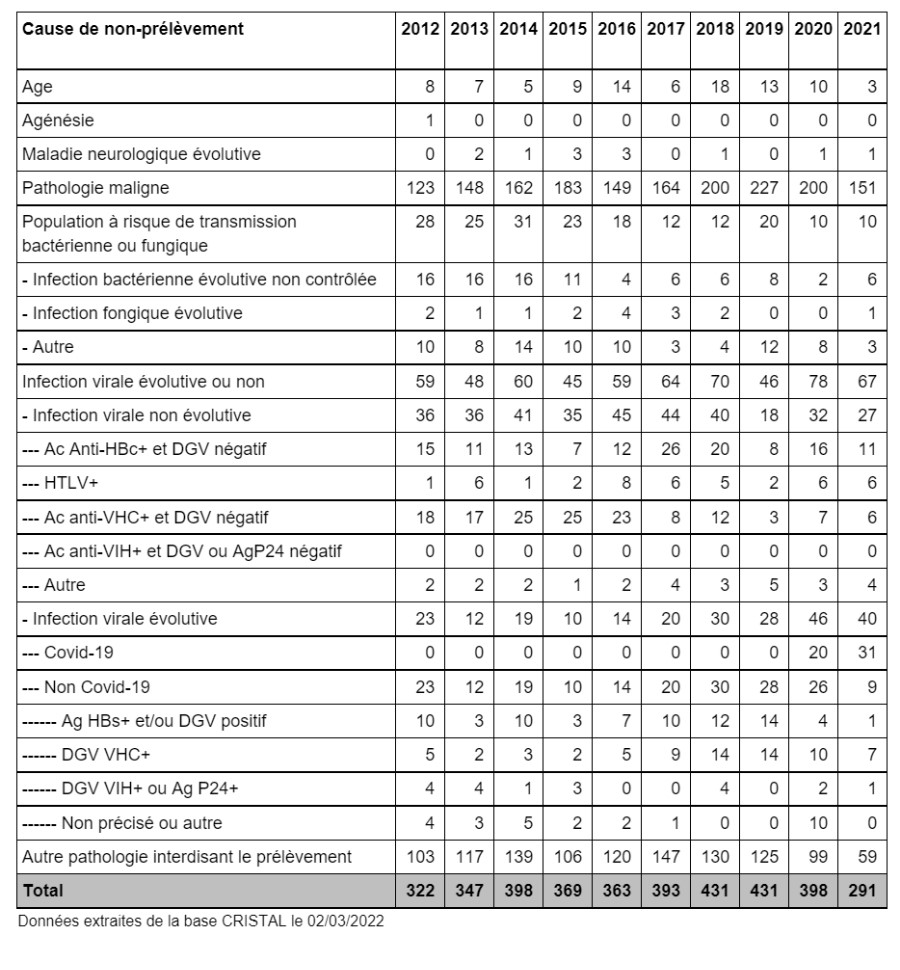

- Les causes de non prélèvement sont multiples mais l’opposition occupe la première place avec 66,7% des motifs de non prélèvement en 2021 (Tableau P7).

- Le taux d’opposition national brut parmi les SME recensés a atteint 33,7% (947 donneurs non prélevés pour ce motif en 2021) soit le taux le plus élevé depuis 20 ans alors qu’il s’était stabilisé à 30-30,5% entre 2017 et 2019 (Tableau P3).

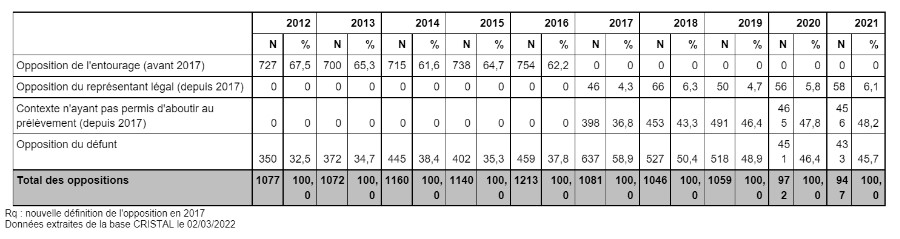

- La loi sur les modalités d’expression du refus a été modifiée en 2017. Les situations conflictuelles ou sans possibilité de dialogue avec les proches du défunt sont exprimées par la formulation : Contexte n'ayant pas permis d'aboutir au prélèvement. Cet item représente 48,2% des types d’opposition en 2021, ayant dépassé depuis 2 ans l’opposition du défunt exprimé de son vivant (45,7%). En effet, depuis 2017, la tendance est à la baisse concernant la volonté du défunt (58,9% en 2017) en faveur de l’item « Contexte n'ayant pas permis d'aboutir au prélèvement ».

- Le taux d’opposition varie selon l’âge du donneur, particulièrement élevé pour les donneurs de moins de 18 ans (48% en 2020 et 2021), intermédiaire pour les 18-49 ans et les 50-64 ans et plus faible pour les donneurs de 65 ans et plus (27%).

- Le taux d’opposition est peu influencé par la cause de décès tous âges confondus, variant de 31% pour la cause vasculaire à 40% pour la cause anoxie.

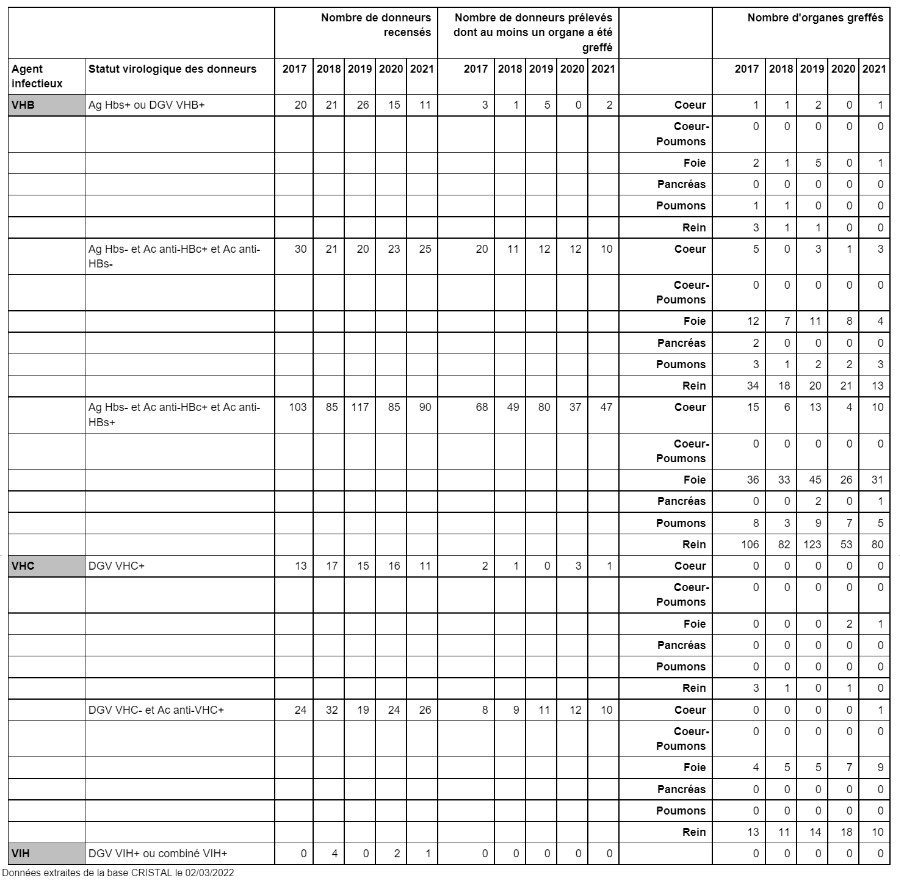

- Les causes de non prélèvement pour l'item « Antécédent du donneur », en baisse cette année, demeurent le second motif de non prélèvement des donneurs SME recensés (Tableau P3). Ce taux est de 10,3 % en 2021 contre 13,5% en 2020 (soit 291 donneurs non prélevés pour ce motif en 2021). Dans la moitié des cas, un antécédent de pathologie maligne est en cause, contre 3,4% pour les infections bactériennes, fungiques ou autre, non contrôlée (Tableau P6). Le motif « infections virales », avec ou sans virémie positive, a progressé pendant ces deux années de pandémie pour atteindre 23% des causes de non prélèvement pour antécédent du donneur (contre 11% en 2019). En 2021, cela représente 67 donneurs non prélevés pour ce motif dont :

- 31 cas de donneurs récusés du fait d’un test PCR Covid positif (contre 20 en 2020),

- 13 donneurs ayant une sérologie VHC+ dont 7 virémiques alors que le décret du 26 décembre 2015 autorise la greffe à partir de donneurs ayant été en contact avec le VHC (dérogation soumise à évaluation) et que l’évaluation pour le VHC faite sur la période 2005-2013 a confirmé l’absence de risque avec l’encadrement réglementaire actuel.

- Au final, le taux de conversion varie en fonction de l’âge qui est lui-même lié à la cause de décès et au taux d’opposition. Depuis 2016, ce taux s’effondre parmi les donneurs de moins de 18 ans, passant de 49% à 39% en 5 ans et celui des donneurs de 18 à 45 ans, qui était le plus élevé jusqu’en 2020, est passé de 54% en 2019 à 47% en 2021, principalement du fait de la hausse significative du taux d’opposition dans cette tranche d’âge (de 34% en 2019 à 42% en 2021) ; en revanche, pour les donneurs de 50 à 64 ans et ceux de 65 ans et plus, le taux de conversion a progressé en 2021 pour atteindre respectivement 52% et 50% grâce à un taux d’opposition stable et une baisse surprenante pour cette tranche d’âge des antécédents contre-indiquant le prélèvement.

Activité de prélèvement en 2021

- 1392 donneurs ont été prélevés dans 162 des 184 établissements autorisés (Tableau P21), soit une hausse de l’activité de prélèvement de 2,7% en 1 an mais une baisse de 19,5% en 2 ans et de 22,5% depuis 2017 (Tableau P2).

- Le taux national de prélèvement est de 20,4 donneurs prélevés pmh contre 25,6 pmh en 2019 et 26,8 pmh en 2017, année la plus efficiente en terme de prélèvement en France.

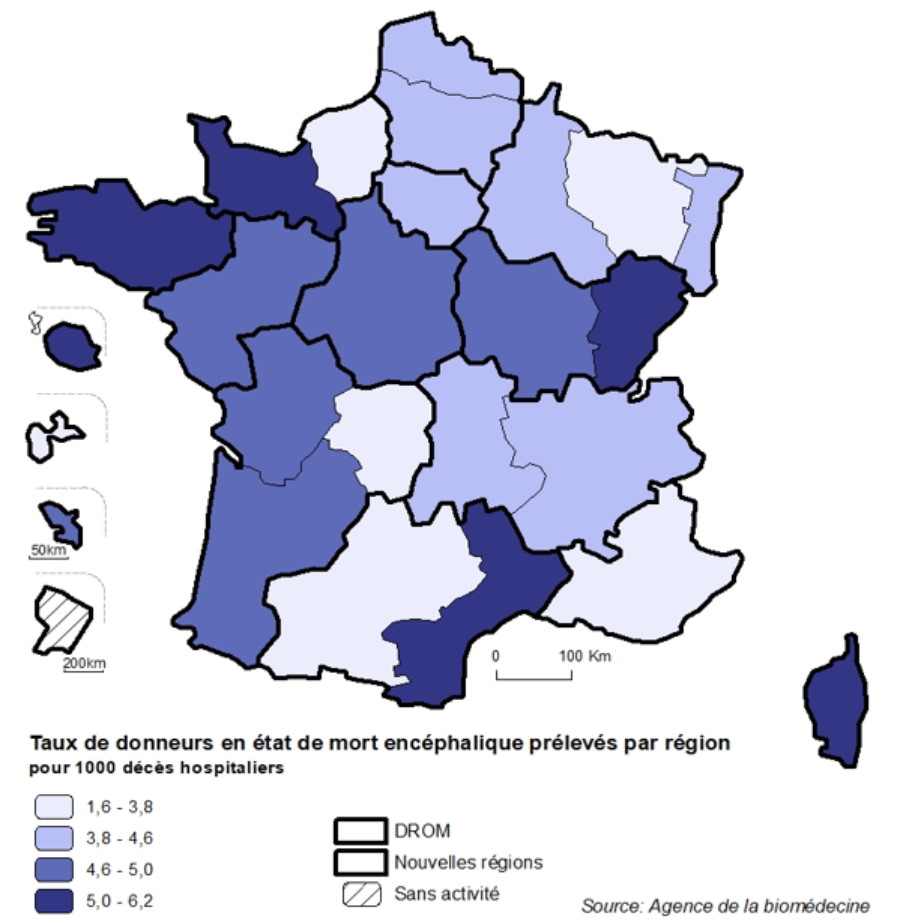

- Le taux de SME prélevés pour 1000 décès hospitaliers est un indicateur plus précis pour comparer les régions entre elles avec un taux moyen national de 4,3 depuis 2 ans contre 5,7 à 6 entre 2011 et 2019 dans un contexte de hausse de 2,2% en 1 an et 7,3% en 2 ans du nombre de décès hospitaliers.

- A l’exception de l’année 2020, il s’agit de l’activité de donneurs prélevés la plus faible enregistrée depuis 2005 et cela représente au total un déficit de donneurs décédés prélevés de 337 si l’on se compare à l’année 2019.

- La hausse de 13,8% en 1 an du nombre de prélèvements multi-organes est plus marquée que celle du prélèvement, l’année 2020 ayant été marquée par la suspension de la greffe rénale non urgente et en partie de la greffe pulmonaire entre la mi-mars et la mi-mai, en dehors des urgences vitales (SU, greffes pédiatriques, greffes combinées).

- Le nombre de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé a progressé dans des proportions supérieures au taux de prélèvement national, de 3,9% en 1 an, soit un taux national de prélèvement suivi de greffe de 20,2 donneurs prélevés pmh contre 25,1 pmh en 2018 et 2019.

- La hausse du prélèvement en contexte de baisse du recensement entraine mathématiquement une amélioration du taux de conversion à 49,5% alors que ce dernier avait chuté à 46,1% en 2020 en contexte de suspension de l’activité de greffe rénale non urgente au cours de la première vague.

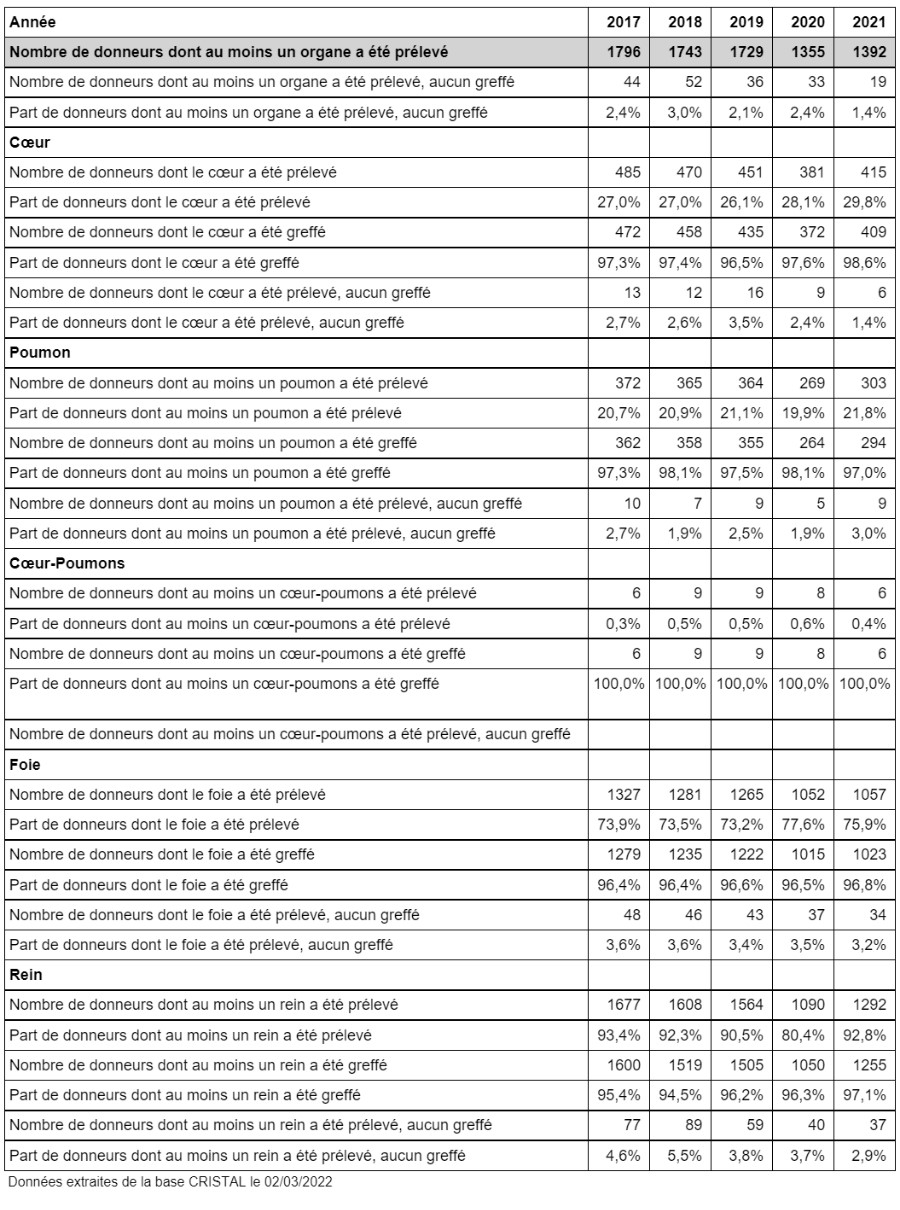

Efficience du prélèvement organe par organe

- Le taux d’efficience pour un organe considéré (taux de donneurs dont l’organe considéré est greffé parmi les donneurs prélevés d’au moins un organe) est variable selon le type de greffons (Tableau P9) :

- 90,1% pour le rein, revenu dans les valeurs hautes de celles observées depuis 2017 après la chute à 77,5% observée en 2020 en lien avec la suspension de l’activité de greffe rénale non urgente entre mi-mars et mi-mai 2020.

- 73,5% pour le foie contre 70,7% en 2019.

- 29,4% pour le cœur en 2021 contre 25,2% en 2019.

- 21,1% pour les poumons en 2021 contre 20,5% en 2019.

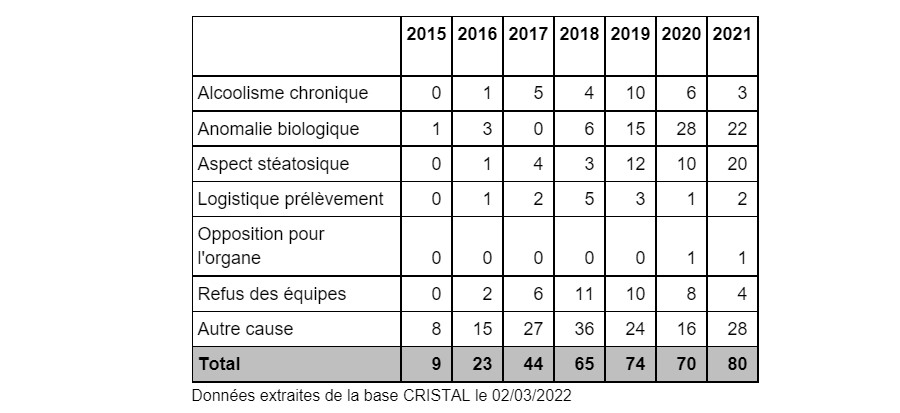

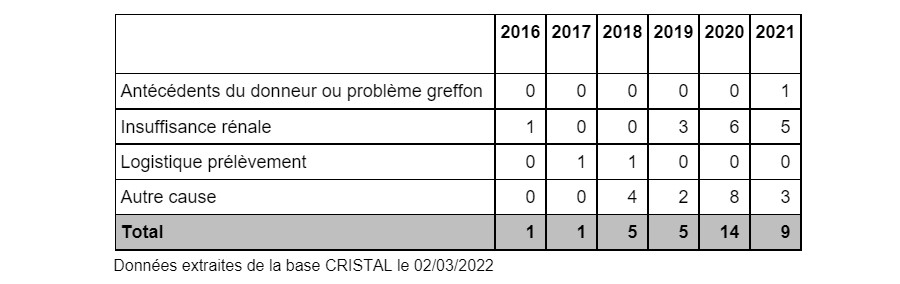

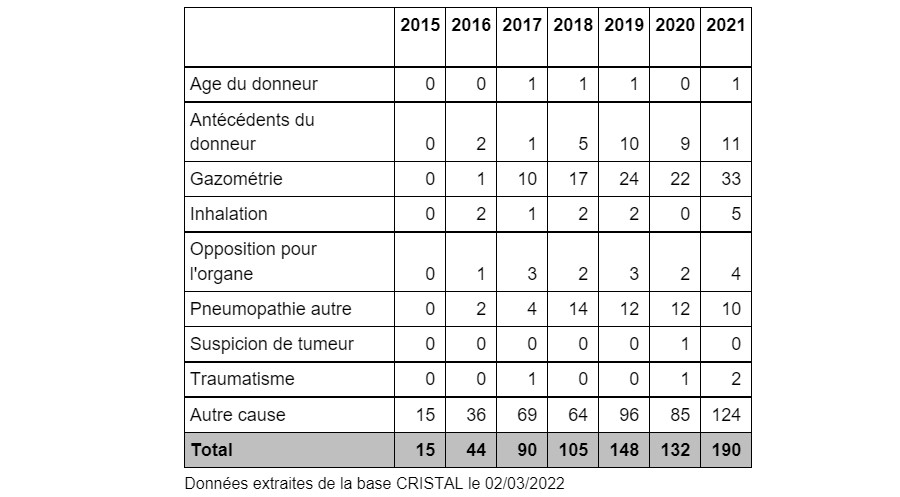

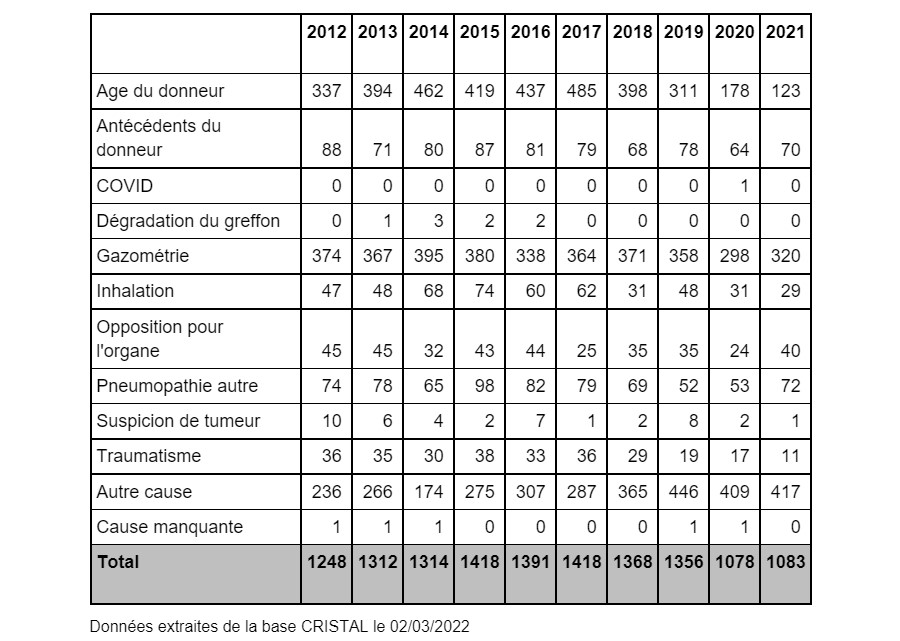

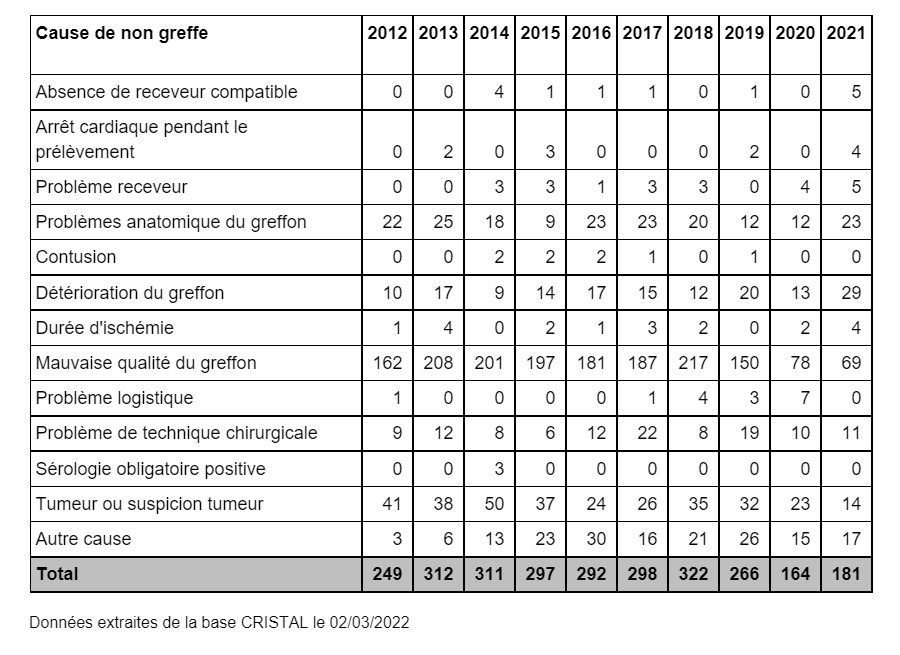

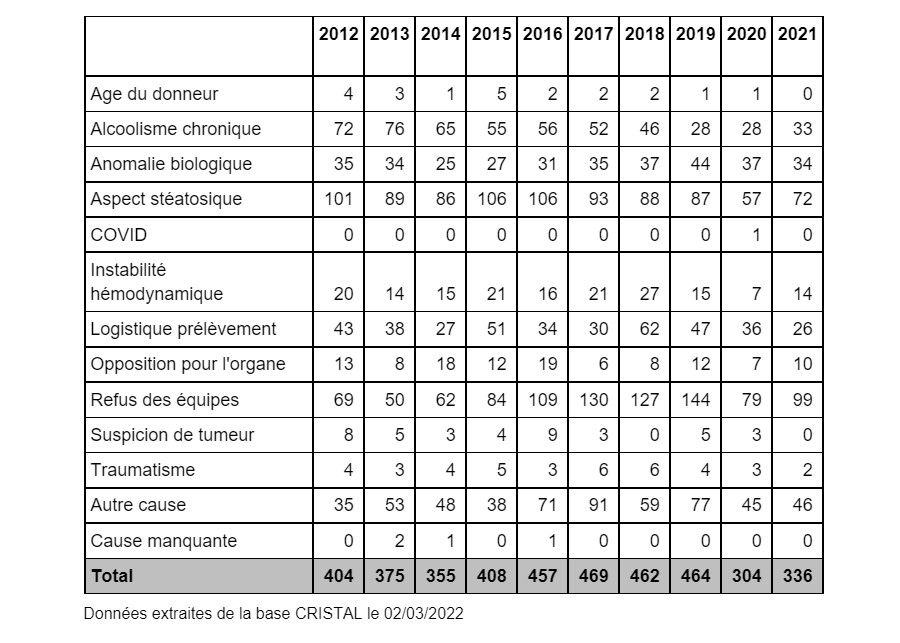

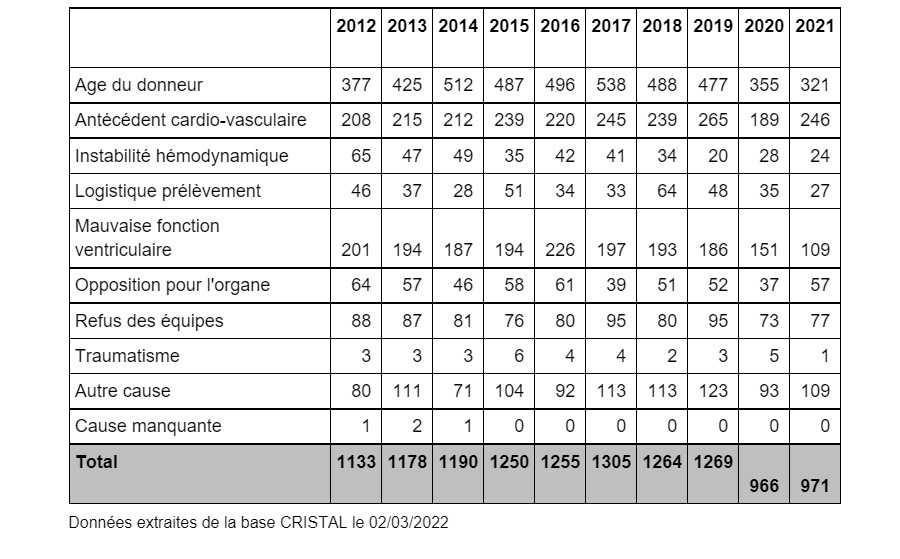

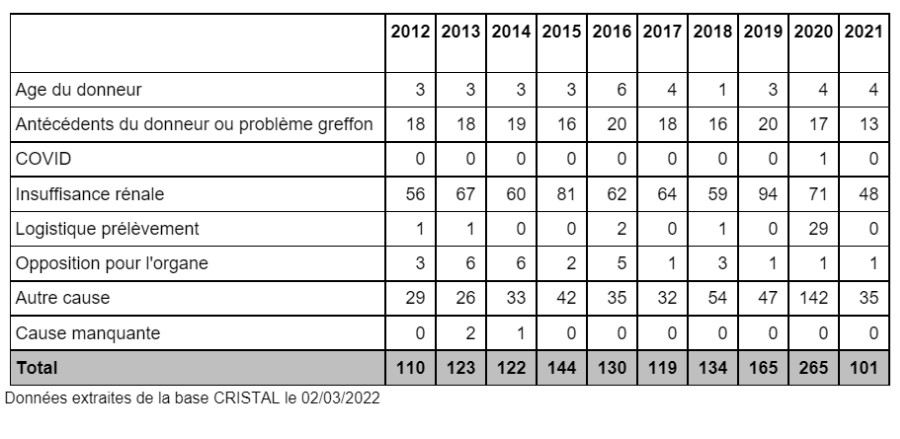

- Les causes de non prélèvement sont spécifiques à l’organe considéré (Tableaux P12 à P15). La cause « refus des équipes » signifie que les motifs de refus des équipes pour une proposition donnée étaient différents d’une équipe à l’autre, ne permettant pas de saisir une cause plus qu’une autre. L’âge élevé n’est quasiment plus considéré comme critère de non prélèvement par les équipes pour le foie et les reins (Tableaux P12 et P14). Le vieillissement de la population des donneurs fait néanmoins que l’âge occupe une part constante des causes de non prélèvement ou de refus par les équipes de greffe pour le cœur (deuxième cause (33%) devant Antécédent cardio-vasculaire (25,3%) et mauvaise fonction ventriculaire (11,2%)) et le poumon (troisième cause (11,4%) après le motif Gazométrie (29,5%) et le motif Autres causes (38,5%)) (Tableaux P13 et P15). La première cause de non prélèvement des greffons rénaux chez les donneurs prélevés est l’insuffisance rénale, devant la cause « autre cause ». La deuxième cause de non prélèvement des greffons hépatiques chez les donneurs prélevés est l’aspect stéatosique (21,4%), derrière le motif Refus des équipes.

- En 2021, 19 donneurs ont été prélevés d’au moins un organe sans qu’aucun organe n’ait au final été greffé, soit 1,4% des donneurs prélevés contre 2,1 à 3% les 4 années précédentes.

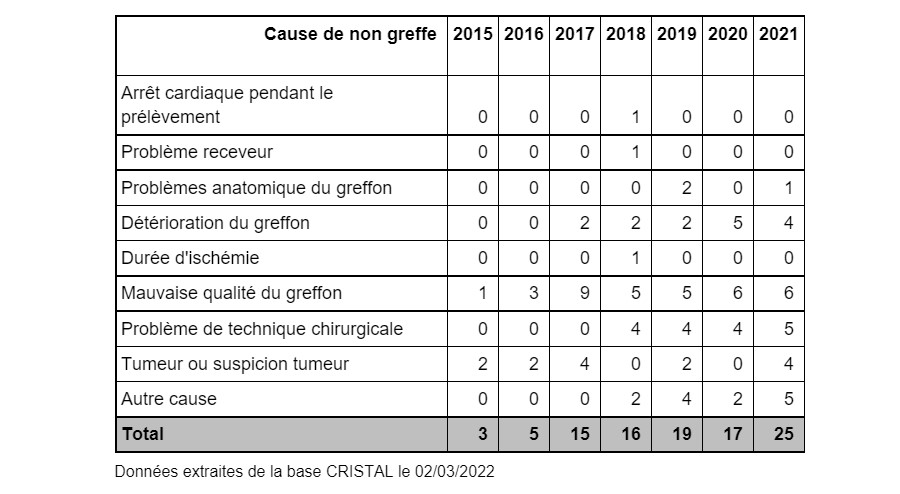

Causes de non greffe des greffons prélevés

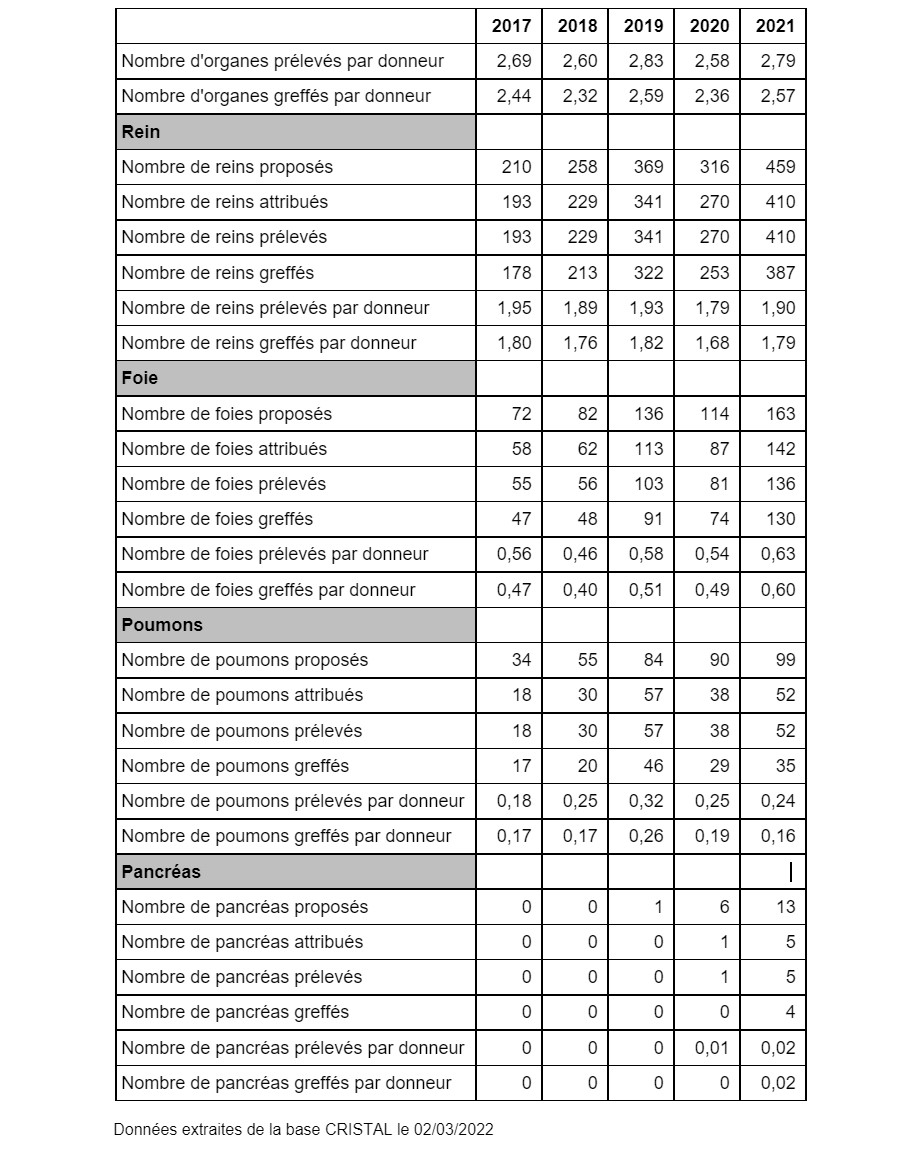

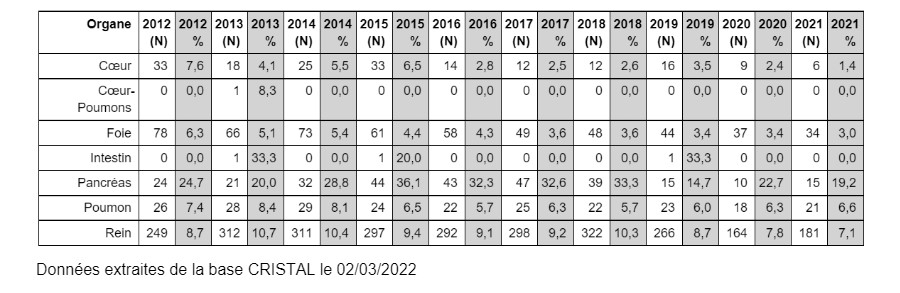

- Le nombre d’organes prélevés et greffés par donneur atteint 3,2 en 2021 contre 2,9 en 2020 (en lien avec la suspension de l’activité de greffe rénale non urgente de mi-mars à mi-mai 2020) et 3,1 entre 2014 et 2019, et diminue principalement pour les âges extrêmes (Tableau P18). La part des greffons non greffés parmi les greffons prélevés issus de donneurs SME reste élevé mais en baisse pour le pancréas à 19,2% en 2021 (contre plus de 30% entre 2015 et 2018), est au plus bas pour le rein (7% en 2021 contre 8-10% les années précédentes) et inférieur à 6,6% pour les organes thoraciques et le foie (Tableau P16).

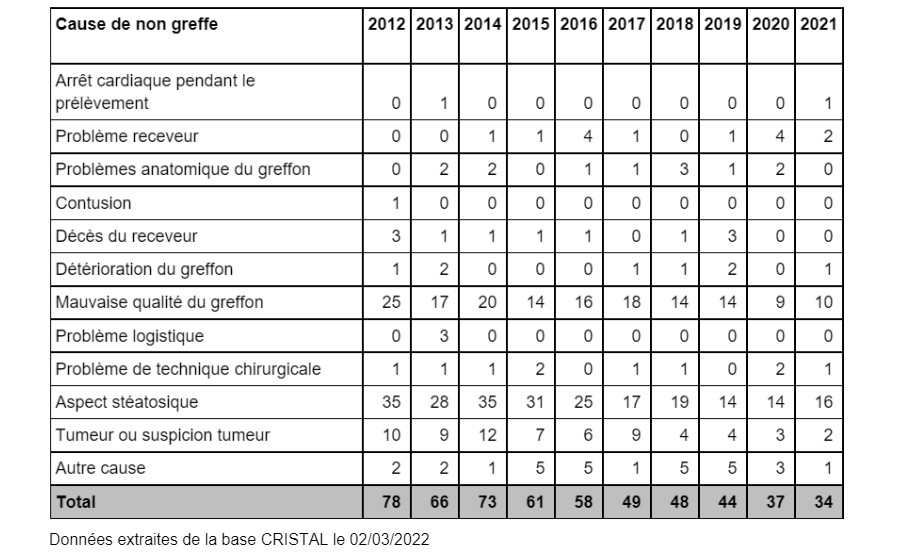

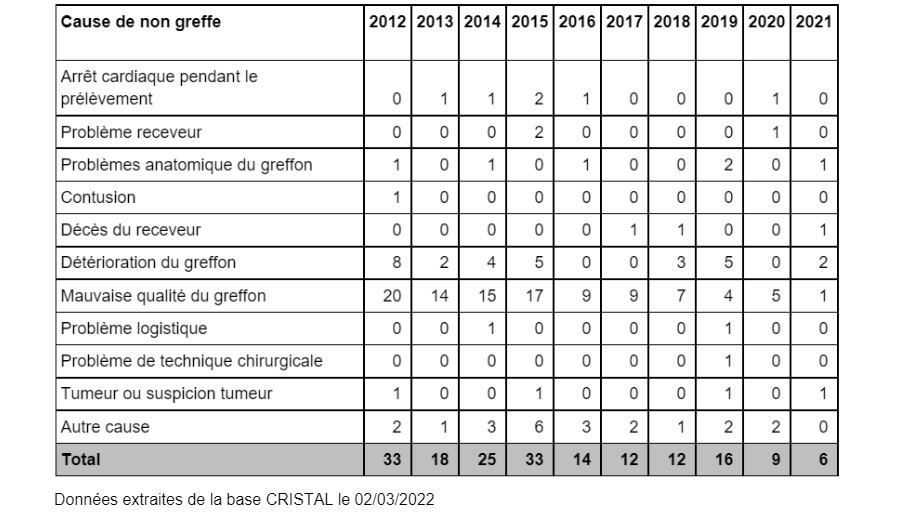

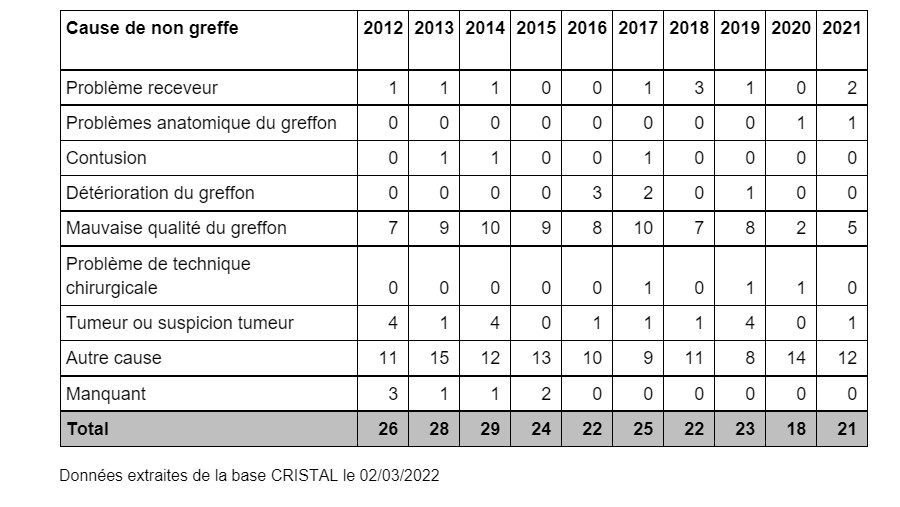

- Les causes de non greffe des greffons prélevés sont détaillées dans les Tableaux P17a-17g. L’item le plus fréquent reste majoritairement la mauvaise qualité du greffon. Les motifs de refus ou d’annulation une fois l’organe prélevé doivent être affinés.

- 16% des reins prélevés non greffés ne l’ont pas été à cause d’une détérioration au cours du prélèvement. La découverte d’une tumeur maligne représentait près de 5,9% des foies et 7,7% des reins prélevés non greffés. Enfin la présence d’une stéatose marquée est la première cause de non greffe des greffons hépatiques (47% en 2021).

Caractéristiques cliniques des donneurs prélevés

- La répartition des classes d’âge, l’âge moyen, le cumul de facteurs de risque spécifiques de l’organe varient selon l’organe considéré et évoluent dans le temps, avec une tendance à l’élargissement du pool de donneurs les plus âgés et porteurs d’un plus grand nombre de comorbidités. Cette évolution a été possible grâce à une meilleure caractérisation de ces facteurs de risque, le déploiement de la perfusion sur machine, le raccourcissement de l’ischémie froide observée en greffe rénale et hépatique et un meilleur appariement en âge donneur/receveur dans un contexte de vieillissement similaire des candidats à la greffe.

- Sur l’ensemble des donneurs prélevés (Tableau P10), l’âge moyen des donneurs a progressé en 2021 pour atteindre pour la première fois 58,6 ans, après une période de stabilité entre 2013 et 2020 autour de 57-58 ans. La proportion de donneurs prélevés âgés de 65 ans et plus a franchi le seuil de 40% dès 2017 et représente 41,7% des donneurs prélevés en 2021 (contre 29,7% en 2011), avec une baisse sensible des plus de 74 ans observée en 2020 (-33,5% en 2 ans), lié au contexte sanitaire et à la saturation des lits de réanimation, déficit qui ne s’est pas corrigé en 2021. La baisse du prélèvement des donneurs âgés de 18 à 49 ans est significative, leur part diminuant de 27,7% à 23,1% des donneurs prélevés en 1 an, ce qui les place pour la première fois au troisième rang derrière les donneurs âgés de 65 à 74 ans dont la part est passée de 20,6% en 2019 à 24,9% en 2021.

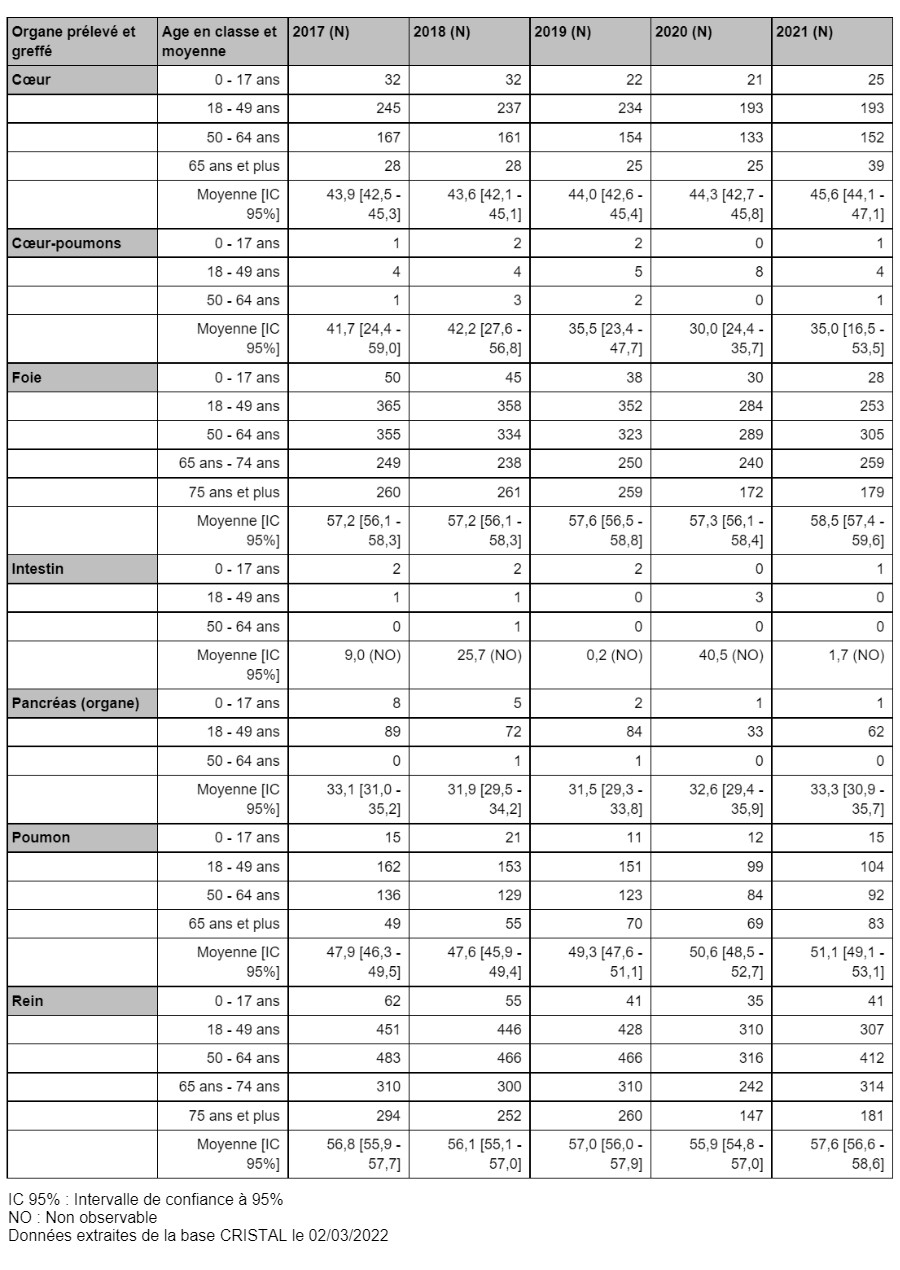

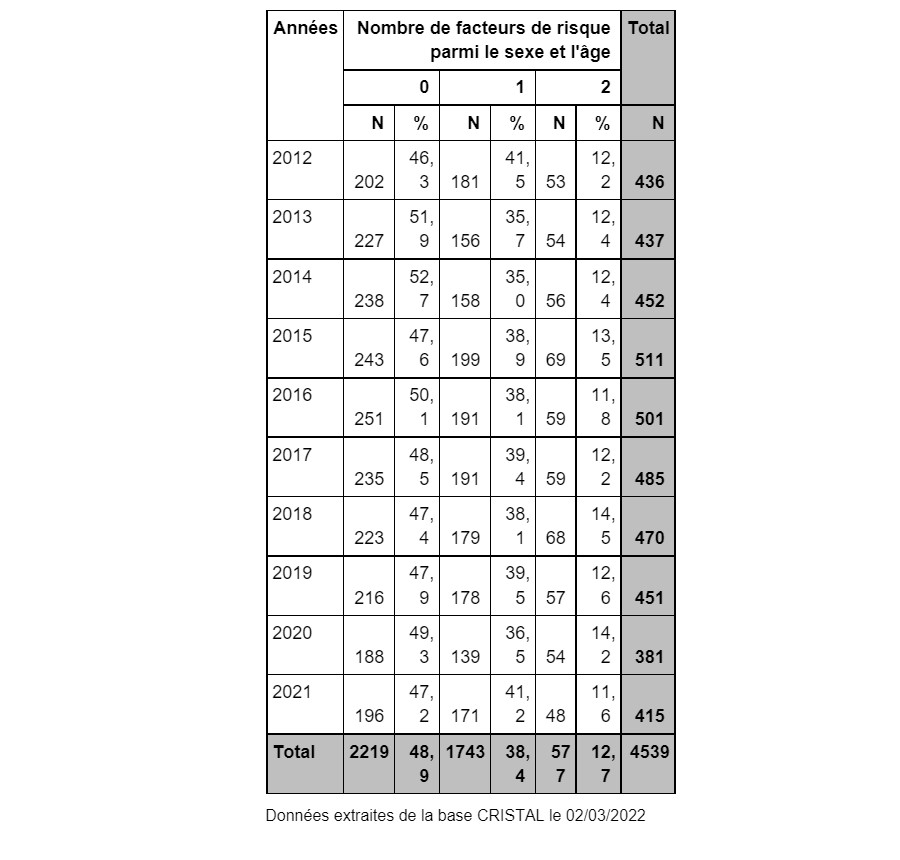

- En greffe cardiaque, l’âge moyen des donneurs prélevés progresse doucement depuis 2016 (Tableau P19), pour atteindre 45,6 ans en 2021 (contre 43,6 en 2018) en lien avec une hausse de 56% des donneurs âgés de 65 ans et plus. Au total, 84% des donneurs dont le cœur a été greffé ont entre 18 et 64 ans dont plus de la moitié ont moins de 50 ans. La présence de facteurs de risque parmi le sexe et l'âge est répartie de manière comparable ces 4 dernières années (Tableau P11b), avec la présence de 2 facteurs de risque pour 11,6% des donneurs prélevés du cœur. Les premiers essais de perfusion cardiaque sur machine ont commencé en 2019-2020 et il est probable que le recours à la perfusion permette d‘élargir le pool de donneurs qualifiés pour le prélèvement cardiaque.

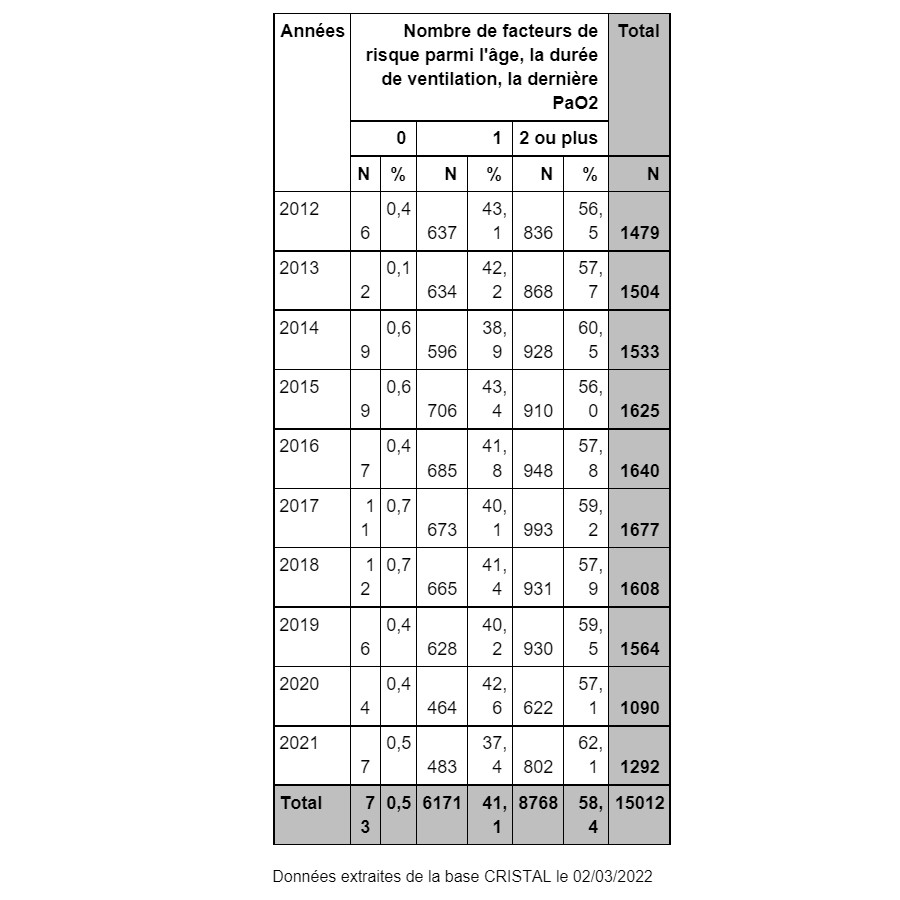

- En greffe pulmonaire, l’âge moyen des donneurs prélevés a progressé de 48 à 51,1 ans entre 2016 et 2021 (Tableau P19), en lien avec une progression des donneurs âgés de 65 ans et plus (passé de 14% en 2016 à 28% des donneurs prélevés d’un poumon greffé en 2021) et la baisse de 31% et 25% des donneurs de 18 à 49 ans et de 50 à 64 ans entre 2019 et 2021. Alors que la répartition des facteurs de risque parmi l'âge, la durée de ventilation, la dernière PaO2 était stable (Tableau P11c), l’année 2021 est marquée par une progression de 29% en 1 an du nombre de donneurs avec 2 facteurs de risque soit 62,1% des donneurs prélevés d’au moins un poumon. La tendance à accepter des poumons à critères élargis est probablement liée à l’augmentation du nombre de reconditionnement des greffons pulmonaires et à la capacité d’évaluer ces greffons ex vivo. L’Agence de la biomédecine et les sociétés savantes ont collaboré à la mise en place des modalités de conditionnement des greffons pulmonaires, en particulier sur les profils des greffons qui en bénéficient le plus et sur les modalités de financements par le ministère de la santé, comme ce fut le cas pour les machines à perfusion rénale.

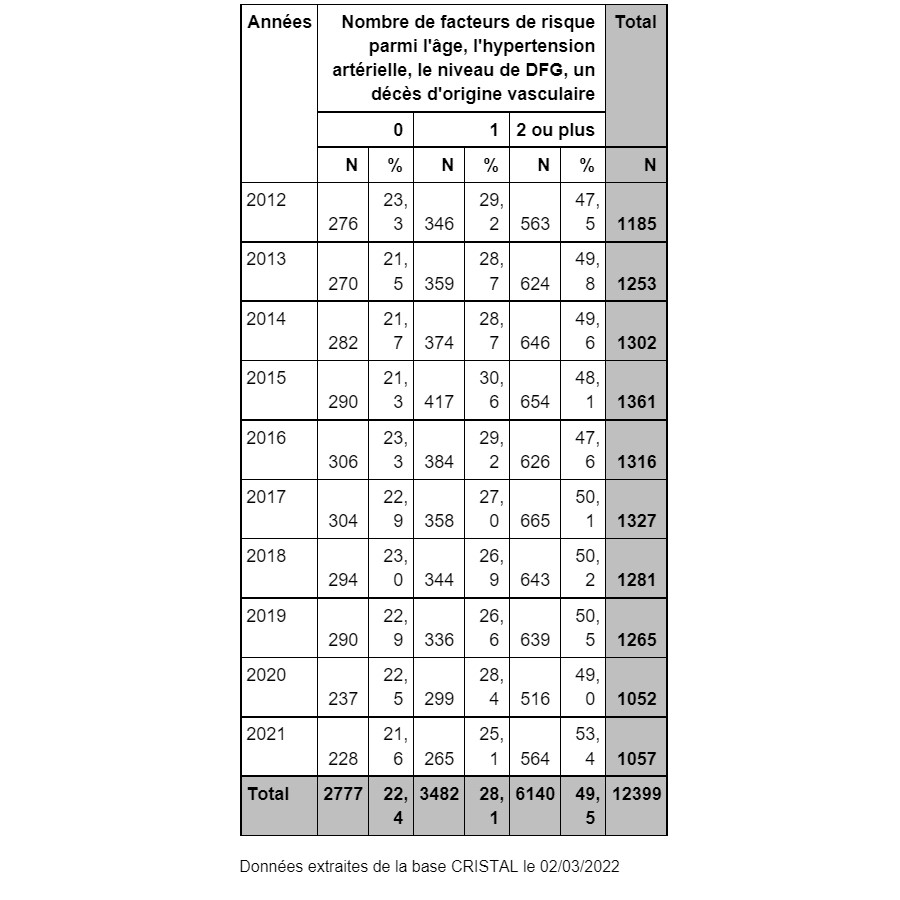

- En greffe hépatique, l’âge moyen des donneurs prélevés a lui aussi progressé passant en moyenne de 57 ans depuis 2017 à 58,5 ans en 2021 (Tableau P19), en lien avec la baisse significative de 31% des donneurs âgés de 18 à 49 ans, passant ainsi de la première à la troisième place en nombre de donneurs prélevés d’un foie greffé. Les prélèvements hépatiques se sont maintenus pour les autres classes d’âge, à l’exception des donneurs de 75 ans et plus dont le nombre a baissé de 31% en 2 ans. En lien avec le vieillissement des donneurs, on observe plus de facteurs de risque (Tableau P11d) parmi l'âge, l'hypertension artérielle, le niveau de DFG et un décès d'origine vasculaire avec 53,4% de donneurs prélevés avec 2 facteurs de risque ou plus en 2021 (contre 49% en 2020), et 25,1% avec 1 facteur de risque (contre 28,4% en 2020). Plusieurs protocoles de recherche sur la perfusion hépatique ex-situ hypo et normothermique sont en cours et vont permettre d’identifier la population de greffons hépatiques bénéficiant le plus de la perfusion et d’envisager les modalités de financements par le Ministère de la santé.

- En greffe pancréatique (greffe de pancréas vascularisé), l’âge moyen des donneurs prélevés est stable depuis 2016, de l’ordre de 32 ans et tous les donneurs ont moins de 50 ans.

- En greffe rénale, l’âge moyen des donneurs prélevés a progressé de 55,9 à 57,6 ans en 1 an (Tableau P19), en lien principalement avec la baisse de la part des donneurs âgés de 18 à 49 ans (24,5% en 2021 contre 29,5% en 2020). On note un recul de la part des donneurs de 75 ans et plus par rapport à 2019 (14,4% en 2021 et 17,3% en 2019), compensé par la hausse en 2021 du nombre de prélèvements rénaux chez les donneurs de 50 à 74 ans (58% en 2021 et 52% en 2019). Selon la définition de l’UNOS des donneurs dits à critères élargis, le cumul des facteurs de risque (HTA, diabète, décès d’origine vasculaire) est minime chez les moins de 50 ans (54% sans facteur de risque), la présence d’un facteur de risque devient prépondérante chez les 50-64 ans (44%), alors que la présence de 2 ou plus de ces facteurs de risque est majoritaire chez les 65-74 ans (53%) et les 75 ans et plus (60%) (Tableau P11a).

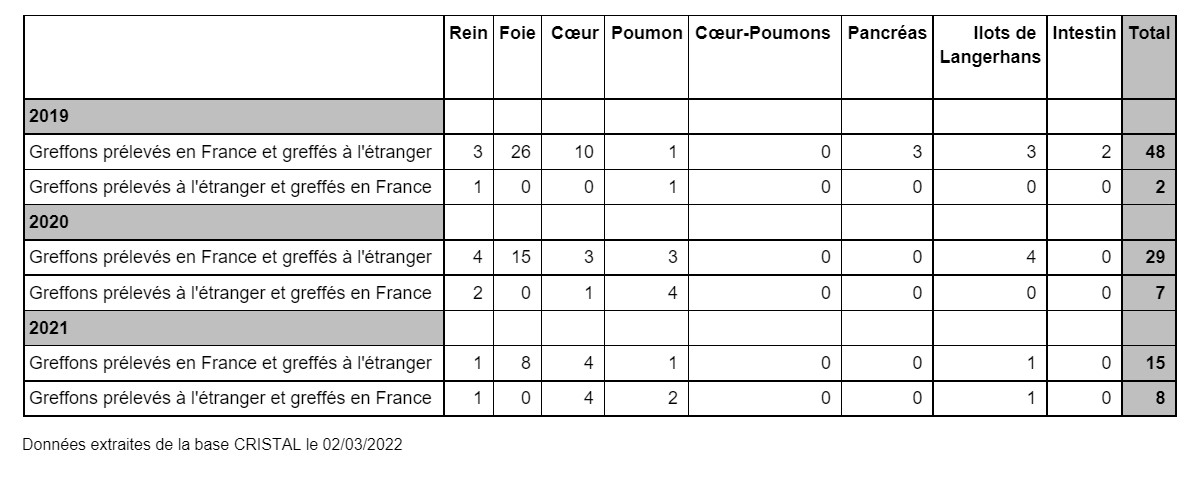

Échanges internationaux

- En 2021, le nombre d’organes échangés entre la France et ses voisins européens est de 23 (vs. 50 en 2019). Ces échanges se font dans le cadre du programme FOEDUS. Cette plateforme européenne d’échange d’organes conçue pour améliorer l’accès à la greffe des groupes rares et des receveurs pédiatriques a un avenir prometteur, mais reste méconnue et sous-utilisée, particulièrement par nos partenaires d’Eurotransplant.

- Le nombre d’exports de greffons est plus important (15 greffons, principalement des foies), que le nombre d’imports de greffons qui n’est que de 8 (Tableau P20). Ces échanges se font essentiellement avec « Swiss Transplant », du fait de nos accords sur les super-urgences « foie ». En dehors de cet accord, les organes proposés et acceptés par l’étranger sont issus de donneurs de groupe rares (AB) ou d‘organes pédiatriques, n’ayant pas de receveur en France à l’instant de la proposition. L’augmentation du nombre d’importations passera par une standardisation et une harmonisation des propositions en provenance de l’étranger.

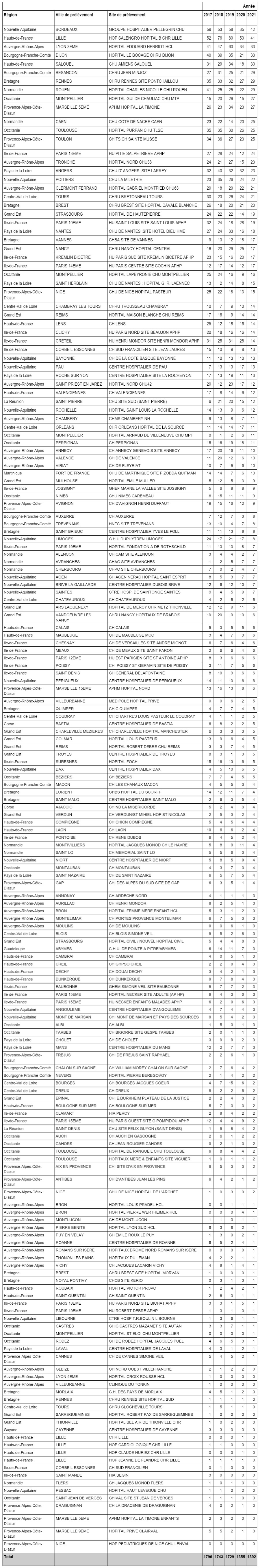

Recensement/prélèvement régional

- La création de la plateforme nationale de répartition des greffons (PNRG) en janvier 2010 a complété l’organisation de l’activité de prélèvement et de greffe, de même que les évolutions de la répartition nationale par les scores, dont le score cœur qui a été mis en place en 2018. L’efficience et l’équité de la répartition des greffons sont régulièrement réévaluées.

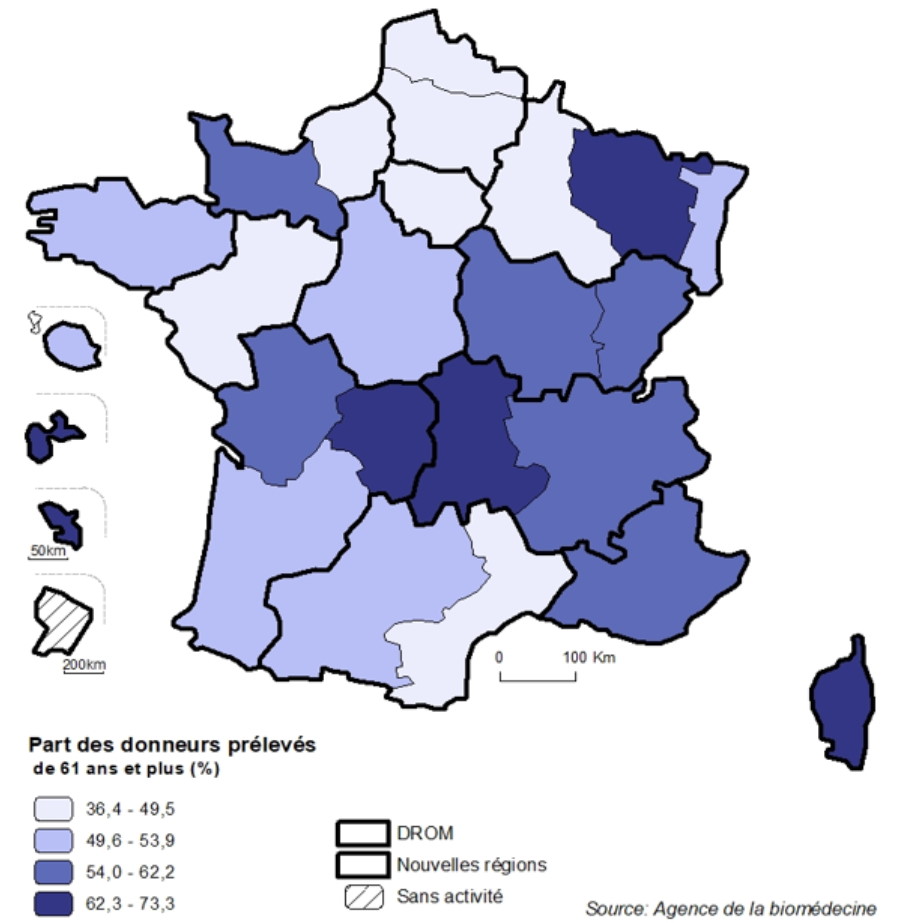

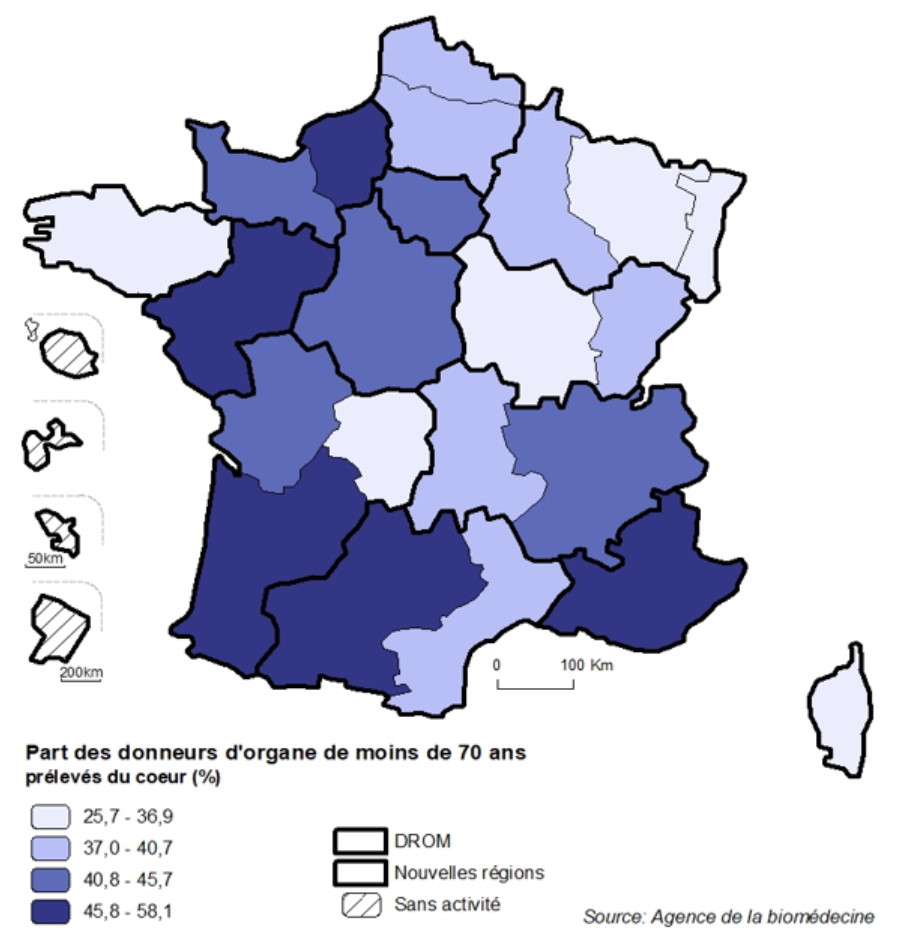

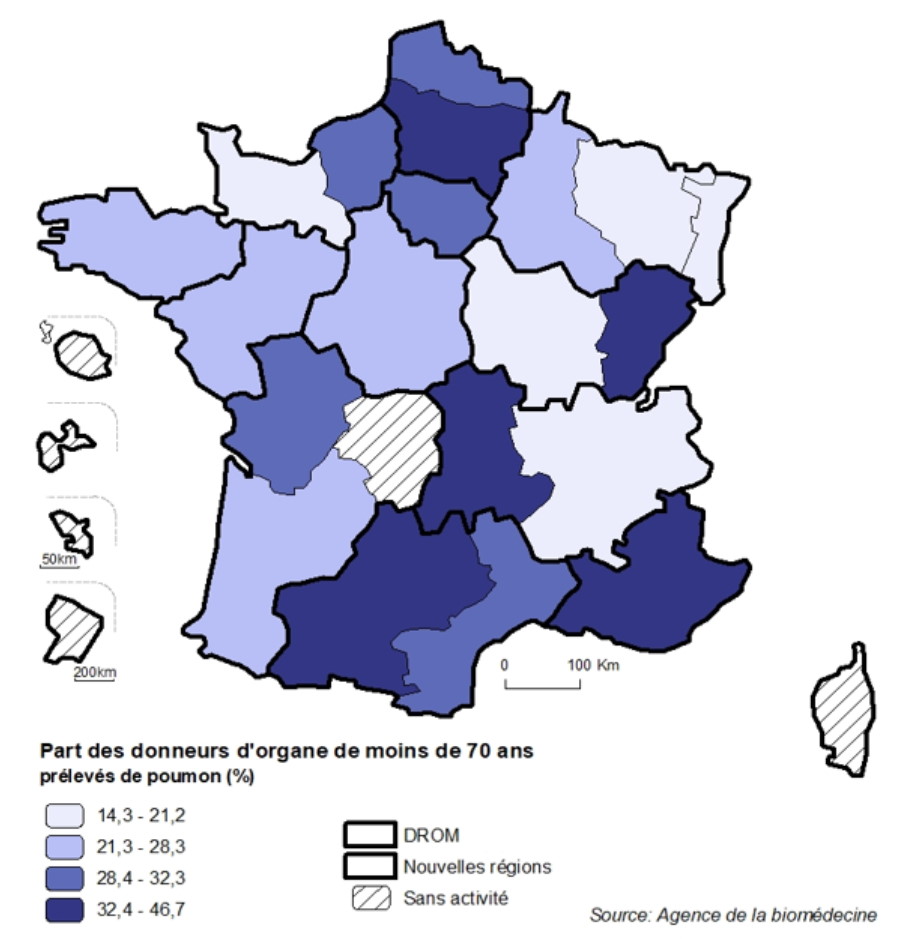

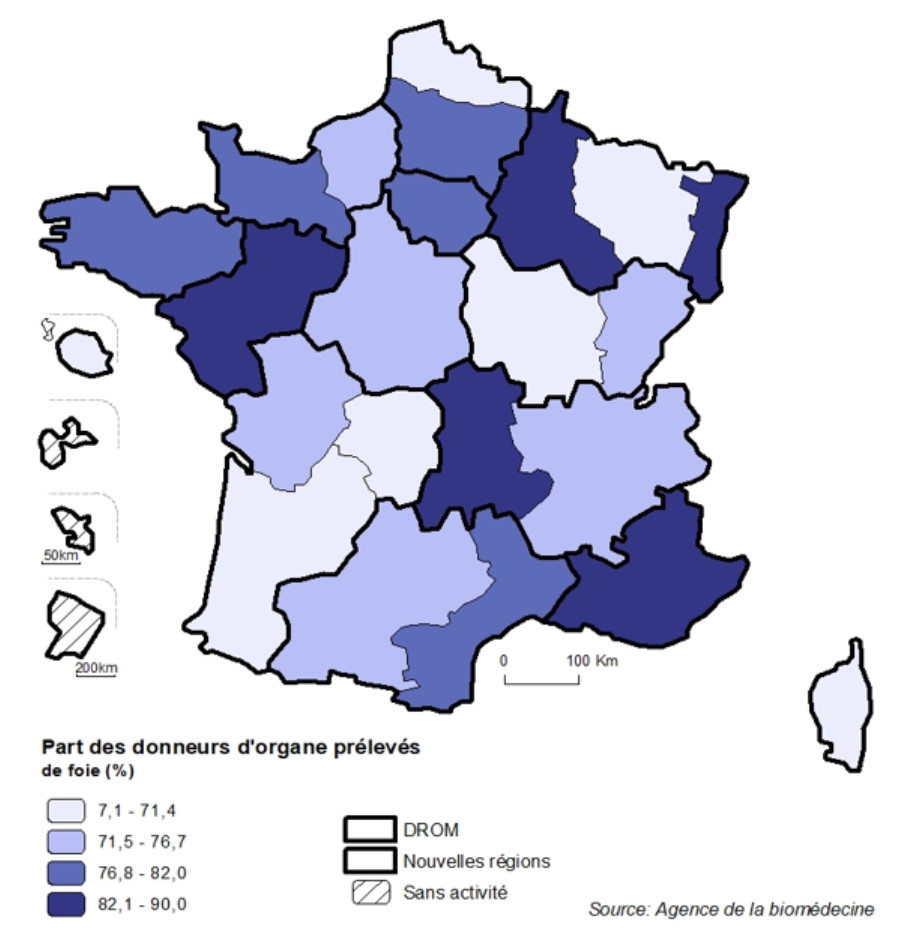

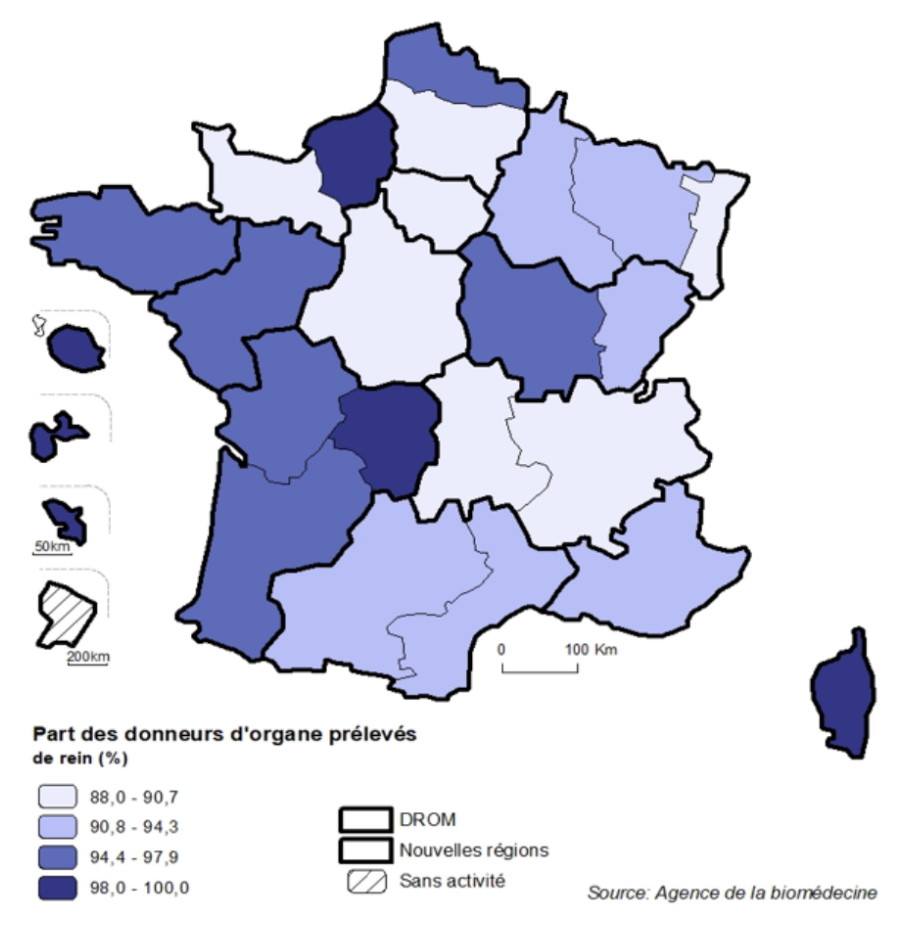

- Les cartes tiennent compte de la création de nouvelles régions, tout en laissant en sous lignage les anciennes, pour rendre plus facile la comparaison des écarts constatés entre les années et éviter de gommer des différences par un effet mécanique. Le Tableau P21 permet de comparer les activités par année.

- S’il est à noter que les taux de recensement ou de prélèvement sont variables d’une année sur l’autre au sein d’une même région, les régions qui ont les taux les plus bas une année gardent souvent des taux de recensement et de prélèvement inférieurs à la moyenne nationale l’année suivante (Tableau A3). Les augmentations de ces taux ne sont pas brutales, et sont souvent le fruit d’un travail de fond mené sur plusieurs années par les Services Régionaux de l’Agence, en lien avec les coordinations hospitalières et par les actions de formation. L’analyse du recensement et du prélèvement doit se faire site par site. Le programme Cristal Action et ses développements récents sur Infoservice contribuent désormais à cette analyse. Les variations observées en 2021 sont en grande partie influencées par la crise sanitaire dont l’impact sur le taux d’occupation des lits de réanimations a été hétérogène d’une région à l’autre au cours des différentes vagues épidémiques.

- Le taux de recensement varie aussi en fonction de la structure d’âge de la population et du taux de mortalité, de la densité des unités de soins intensifs rapportés à la population, de l’organisation locale des soins notamment dans les services de réanimation, la spécificité de ces réanimations (réanimations médicale, chirurgicale, USIC) et à la mobilisation des acteurs de santé impliqués dans le recensement pour la région étudiée. A ce titre, le taux de SME recensés pour 1000 décès hospitaliers est un indicateur plus précis pour comparer les régions entre elles. L’Ile-de-France, la Basse-Normandie, le Centre, la Bourgogne, la Franche-Comté et la Réunion figurent parmi les zones au sein desquelles on observe un taux de donneurs recensés en état de mort encéphalique pour 1000 décès hospitaliers dépassant 9,7 (de 9,7 à 10,4) pour une moyenne nationale à 8,7. A contrario, les régions Auvergne, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Limousin, Lorraine, Guadeloupe et Martinique présentent un taux inférieur à 7,6 (de 5,6 à 7,5) en 2021 (Figure P4).

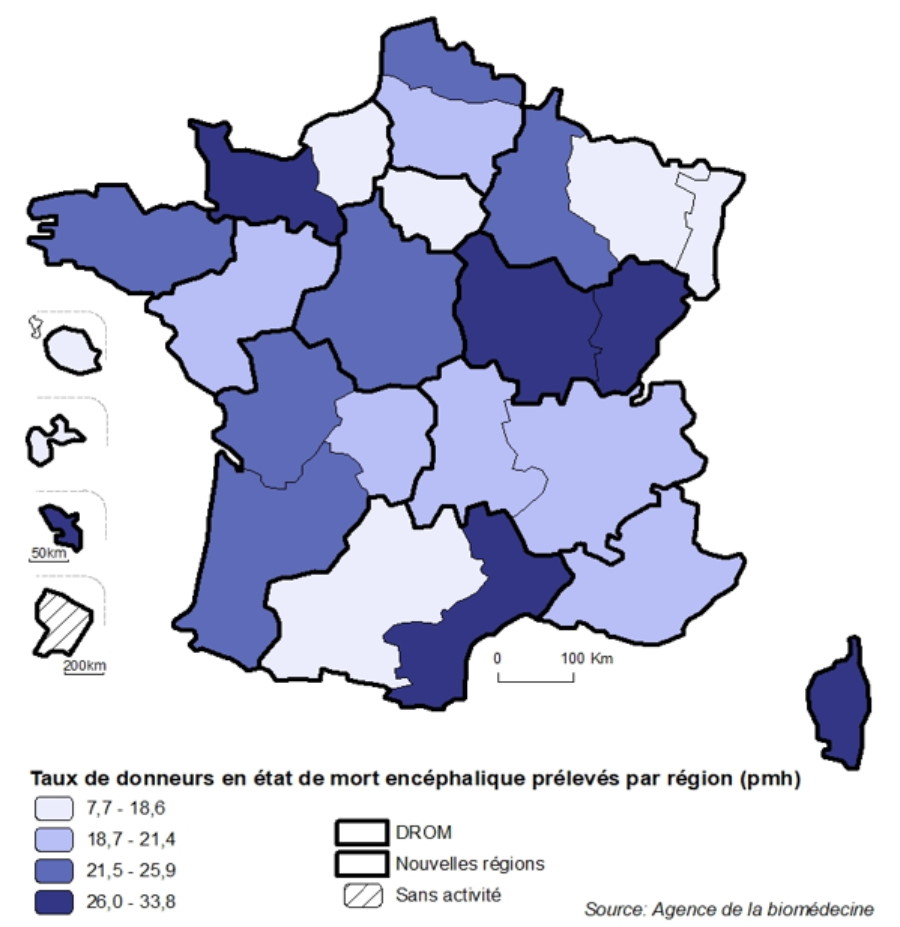

- Les variations régionales du prélèvement sont du même ordre de grandeur que celles observées pour le recensement, sauf pour les régions au sein desquelles est observé un taux d’opposition élevé comme en Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Guadeloupe avec un taux d’opposition dépassant 38% pour une moyenne nationale à 33,7%. A contrario des régions Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, Martinique, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes présentent des taux d’opposition inférieurs à 26% parmi les donneurs recensés (Figure P7). Au final, rapporté à 1000 décès hospitaliers, les régions Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon et la Réunion ont le taux de prélèvement les plus élevés en 2021 (> 5,0) alors que les régions Guadeloupe, Haute-Normandie, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont un taux de prélèvement inférieur à 3,8 prélèvements pour 1000 décès hospitaliers, indiquant une possible marge de progression, la moyenne nationale se situant à 4,3 (Figure P6).

- La part des donneurs âgés de plus de 60 ans parmi les donneurs prélevés varie d’une région à l’autre et est plus basse pour les régions Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Nord Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Picardie (Figure P8). Les facteurs pouvant expliquer les différences entre régions sont entre autres un taux plus élevé de décès post traumatiques, un programme de recensement intensif avec annonce anticipée en cas d’AVC sévère chez des sujets très âgés ou la politique d’acceptation des greffons par les équipes.

- Les variations régionales de prélèvement des donneurs et des organes sont difficiles à interpréter en 2021 avec des unités de réanimation inégalement impactées par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie et la saturation des lits de soins intensifs, le déficit de donneurs enregistrés ces deux dernières années concerne principalement les AVC des sujets âgés de plus de 70 ans, habituellement recensés au décours d’une démarche anticipée. Il est possible que les régions les plus investies dans ce type de démarche aient subi un impact plus marqué de la crise sanitaire.

- Les taux de prélèvement cardiaque et de prélèvement pulmonaire chez les donneurs prélevés de moins de 70 ans sont hétérogènes selon les régions, sans lien avec la présence d’une équipe de greffe pour l’organe considéré. Il n’existe pas de corrélation régionale claire entre les taux de prélèvement d’organe pulmonaire et cardiaque.

- Les taux de prélèvement hépatique et de prélèvement rénal chez les donneurs prélevés sont hétérogènes selon les régions. Les régions Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Picardie et Rhône-Alpes ont un taux de prélèvement rénal inférieur à 91% parmi les donneurs prélevés en 2021 (moyenne nationale à 92,8%). Les régions Aquitaine, Bourgogne, Corse, Limousin, Lorraine et Nord Pas-de-Calais ont un taux de prélèvement hépatique inférieur ou égal à 72% parmi les donneurs prélevés en 2021 (moyenne nationale à 75,9%), sans lien clair avec la présence d’une équipe de greffe hépatique. Il n’existe pas de corrélation régionale claire entre le taux de prélèvement hépatique et rénal.

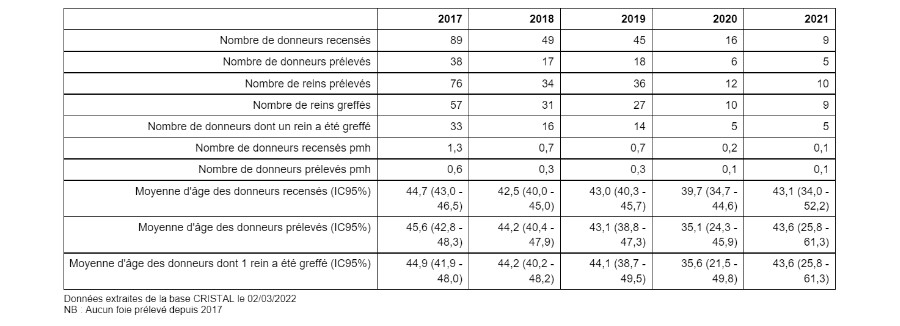

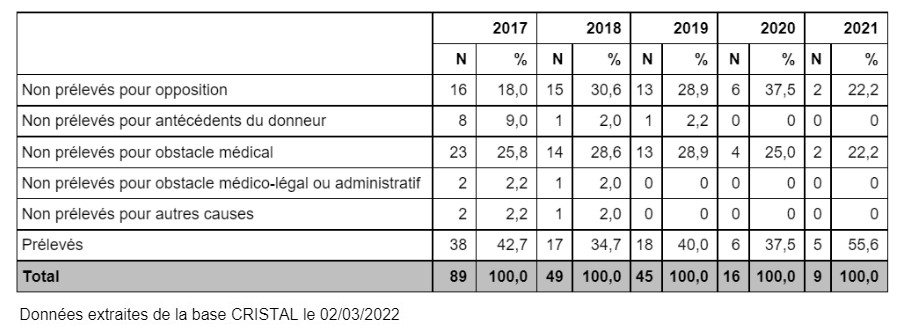

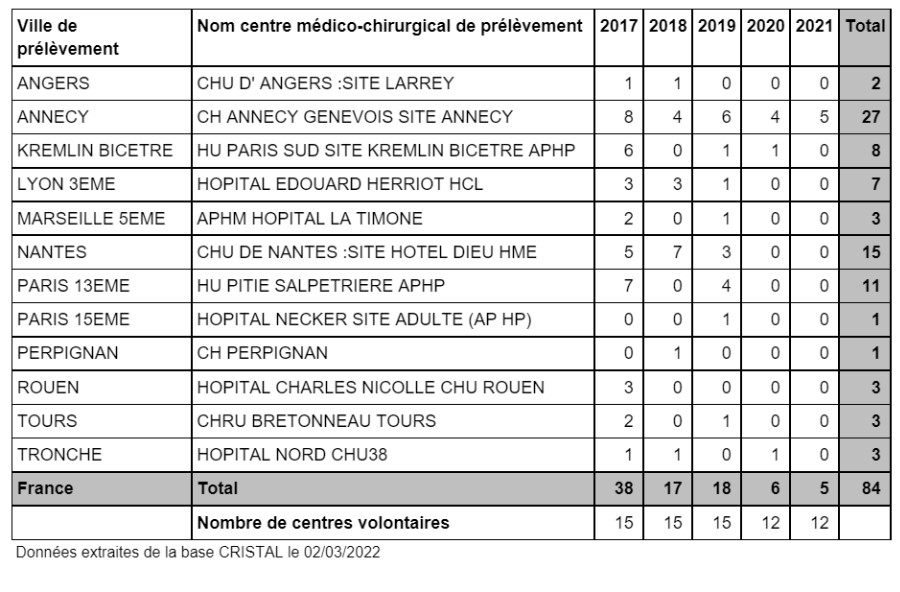

Prélèvement sur donneur décédé après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné (Catégorie I et II de Maastricht)

Suite au décret du 2 août 2005, la réintroduction de l’activité de prélèvement sur donneur décédé après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné (Catégorie I et II de Maastricht) est effective depuis octobre 2006 et n’a concerné dans un premier temps que le rein. L’extension au prélèvement de foie a été rendue possible en 2009 mais l’activité a été suspendue provisoirement suite à une décision du comité médical et scientifique en juillet 2017 du fait d’un taux d’échec précoce élevé comparé aux greffes hépatiques issues de donneurs en état de mort encéphalique ou de donneurs de la catégorie III de Maastricht.

En 2021, 4 centres hospitaliers ont déclaré cette activité sur les 14 établissements autorisés (Tableau P24) avec (Tableau P22) :

- 9 donneurs recensés (contre 111 en 2016 et 45 en 2019) soit 7 recensements de moins par rapport à 2020.

- 5 donneurs prélevés (contre 42 en 2016 et 18 en 2019).

- Parmi les donneurs recensés, 55,5% ont finalement été prélevés, l’opposition au prélèvement et l’obstacle médical expliquant à parts égales les motifs de non prélèvement (Tableau P23).

- 9 des 10 reins prélevés ont été greffés.

- Un âge moyen de 43,1 ans pour les sujets recensés et 43,6 ans pour les donneurs prélevés, plus jeunes que ce qui est observé pour les donneurs décédés de la catégorie III de Maastricht ou en état de mort encéphalique, en lien avec la contrainte d’âge maximal de 55 ans pour l’inclusion des donneurs décédés après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné.

Le délai d’ischémie chaude, entre l’arrêt circulatoire et la mise en route de la circulation régionale normothermique, baissait régulièrement depuis le démarrage du programme. En 2019, il était en moyenne de 130 minutes et en médiane de 129 minutes, contre respectivement 138 et 145 minutes en 2014 (Tableau P25). En 2020 puis en 2021, ce délai s’est significativement allongé et est revenu aux valeurs historiques, en moyenne de 140 minutes et en médiane de 141 minutes en 2021.

Après une baisse constante depuis 2015, l’activité de recensement, prélèvement et greffes rénales à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné (Catégorie I et II de Maastricht) s’est effondrée en 2020, en lien avec la crise sanitaire. Jusqu’en 2019, cette baisse d’activité s’expliquait entre autres par les délais d’ischémie chaude imposés par le protocole pour garantir la qualité des greffons et impliquant des moyens humains et techniques importants et mobilisables en urgence. Le taux élevé de non fonction primaire en greffe rénale (13,9% sur la période 2017-2020) a conduit plusieurs équipes à interrompre leur activité de greffe à partir de ces greffons, ce qui a entrainé une baisse importante du nombre de receveurs éligibles pour ce programme. En revanche, les résultats fonctionnels à moyen terme sont tout à fait satisfaisants avec des débits de filtration à 1 an estimés selon la formule CKD-EPI ≥ 45 ml/mn pour 63 % des receveurs greffés à partir de donneurs de la catégorie II de Maastricht entre 2016 et 2019.

Prélèvement sur donneur décédé après arrêt circulatoire suite à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques (Catégorie III de Maastricht)

Le programme de don d’organes après arrêt circulatoire suite à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques (catégorie III de Maastricht) est autorisé en France depuis septembre 2014, après une longue période de réflexion et d’écriture d’un protocole unique spécifiant les conditions de réalisation des prélèvements et des greffes et les missions des coordinations hospitalières de prélèvement.

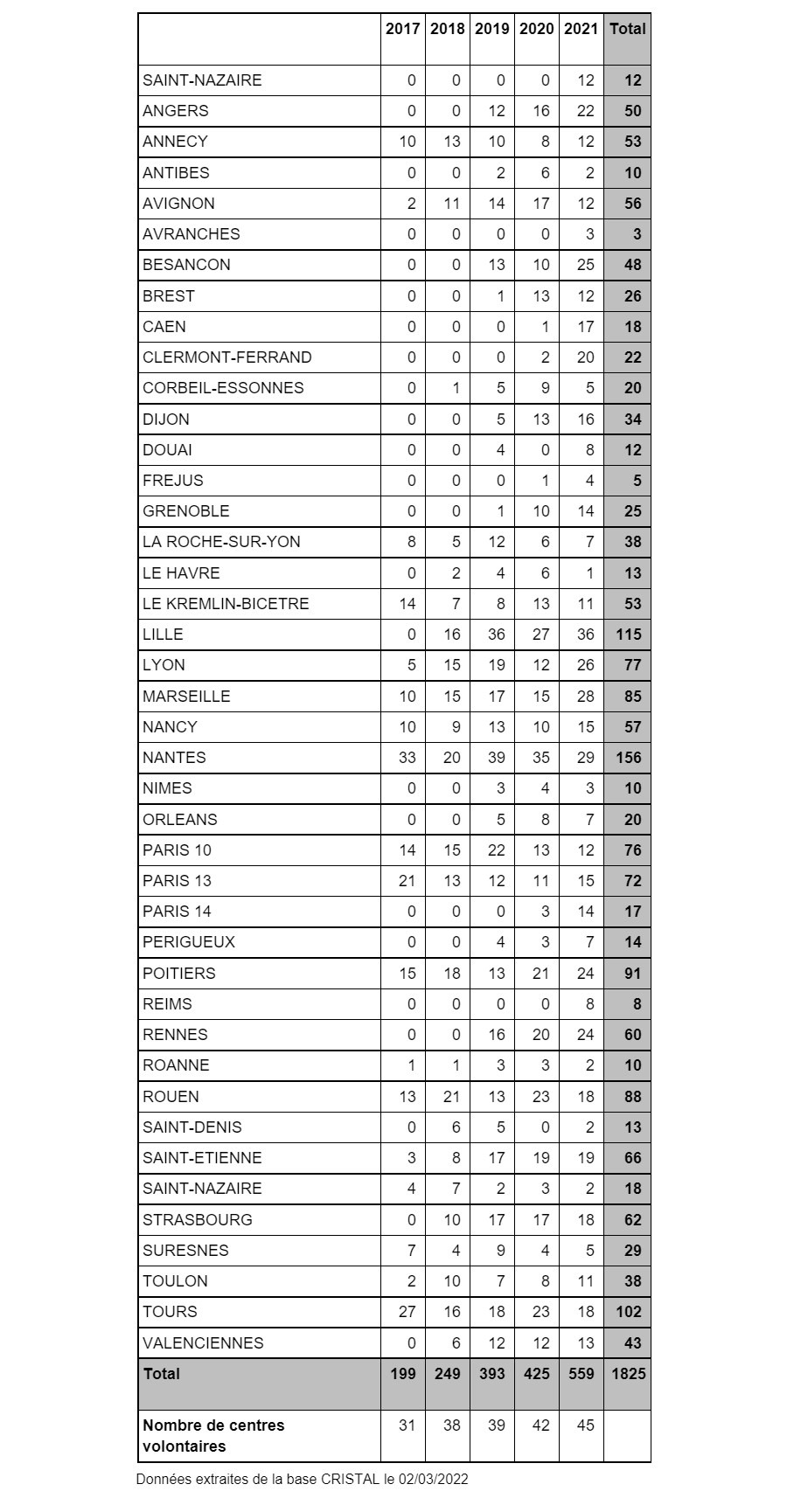

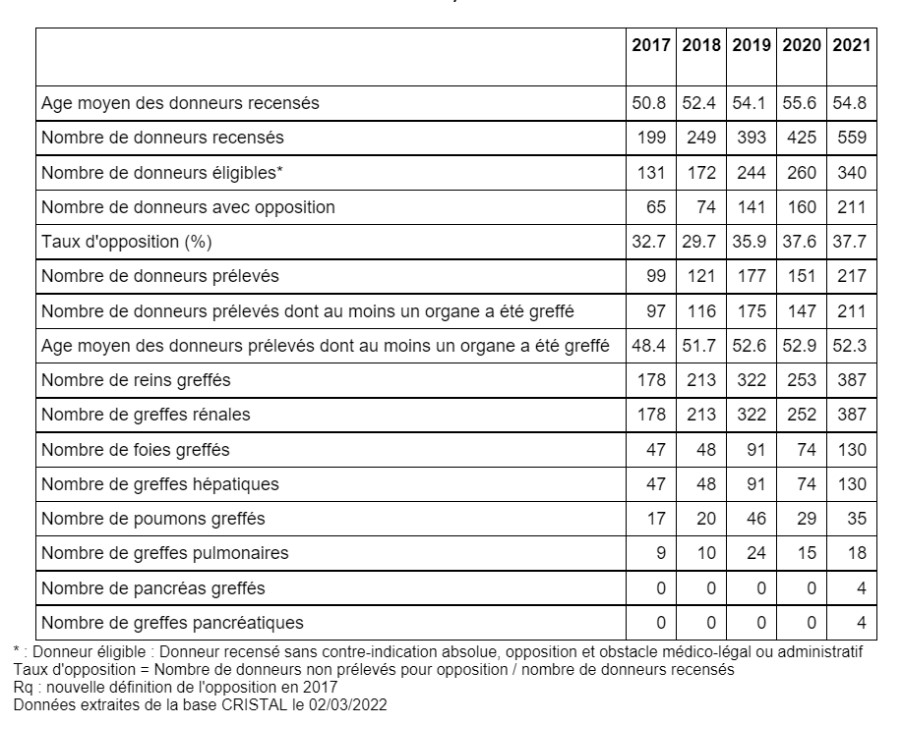

En 2021, on relève (Tableau P26, Tableau P27, Tableau P32, Tableau P30, Tableau P31, Tableau P28, Tableau P33) :

- Une progression du nombre d’établissements hospitaliers autorisés, passés de 38 en 2018 et 42 en 2020 à 45 en 2021.

- Une hausse de 32% en 1 an de l’activité de recensement (559 donneurs recensés).

- Une hausse de 31% en 1 an du nombre de donneurs éligibles c’est-à-dire 340 donneurs sans contre-indication absolue ou opposition (211 donneurs). Plus de la moitié des causes médicales de non éligibilité est en lien avec la découverte d’une pathologie maligne (51% en 2020, 65,9% et 2021) en hausse avec l’augmentation de l’âge maximal des donneurs.

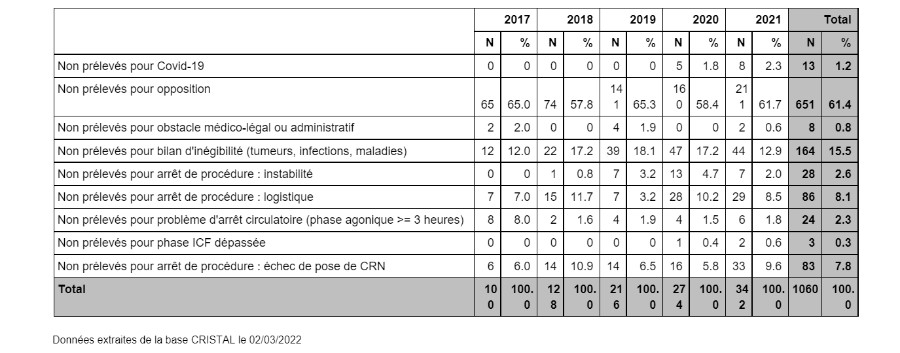

- Une hausse du taux d’opposition de 29,7% à 37,7% en 3 ans, taux désormais supérieur à celui observé pour les donneurs recensés en état de mort encéphalique (33,7%).

- Une hausse de 44% en 1 an de l’activité de prélèvement (217 donneurs prélevés et un gain de 66 donneurs comparé à 2020).

- Un taux de conversion qui reste bas à 38,8%, en discrète amélioration en 1 an (35,5% en 2020), baisse qui s’est clairement amorcée en 2018 :

- Liée à la hausse du taux d’opposition représentant 61,7% des causes de non prélèvement en 2021 (contre 57,8% en 2018) ;

- Liée à la hausse des arrêts de procédure pour échec de pose de CRN au nombre de 33 et représentant 9,6% des causes de non prélèvement en 2021 (contre 5,8% en 2020) ;

- Malgré la baisse des arrêts de procédure de cause logistique qui ne représentent plus que 8,5% des causes de non prélèvement en 2021 (contre 10,2% en 2020, en lien avec la suspension provisoire l’activité de greffe rénale non urgente au cours de la première vague de l’épidémie Covid) ;

- Malgré la baisse du nombre de donneurs non qualifiés du fait d’antécédents contre-indiquant le don (12,9% des causes de non prélèvement contre 17-18% entre 2018 et 2020), le taux de conversion passe de 34% à 30% de prélèvement parmi les donneurs recensés âgés respectivement de 50 à 64 ans et de 65 ans et plus à 55% pour les donneurs de moins de 50 ans.

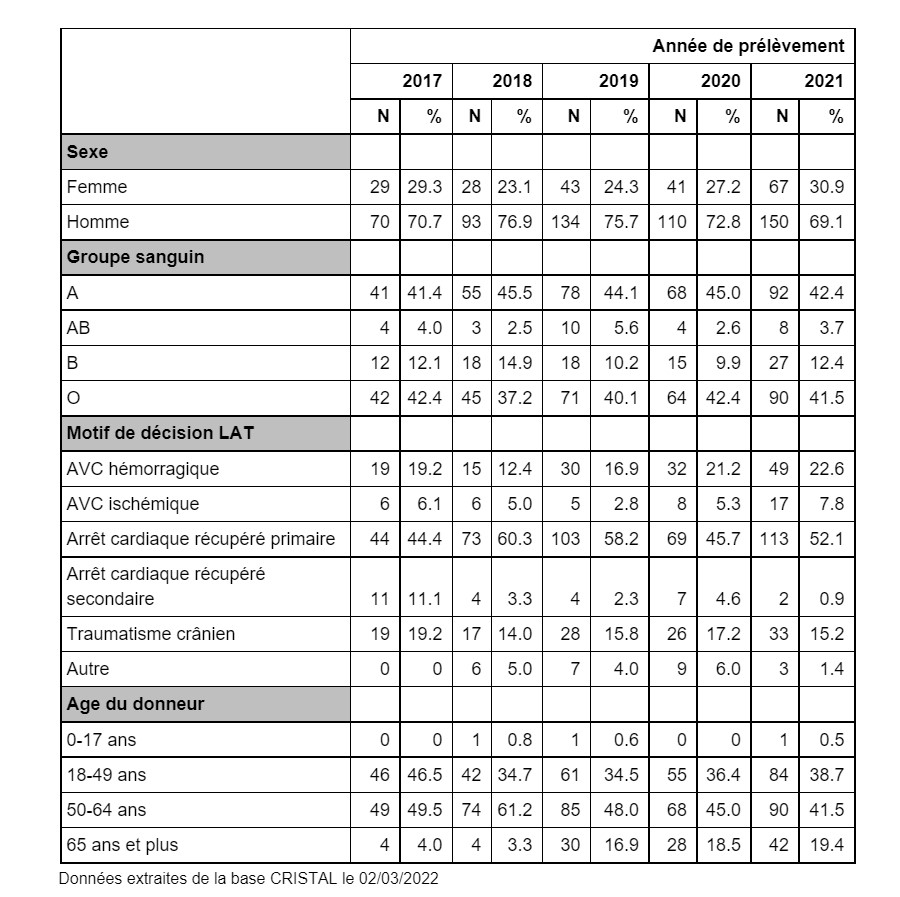

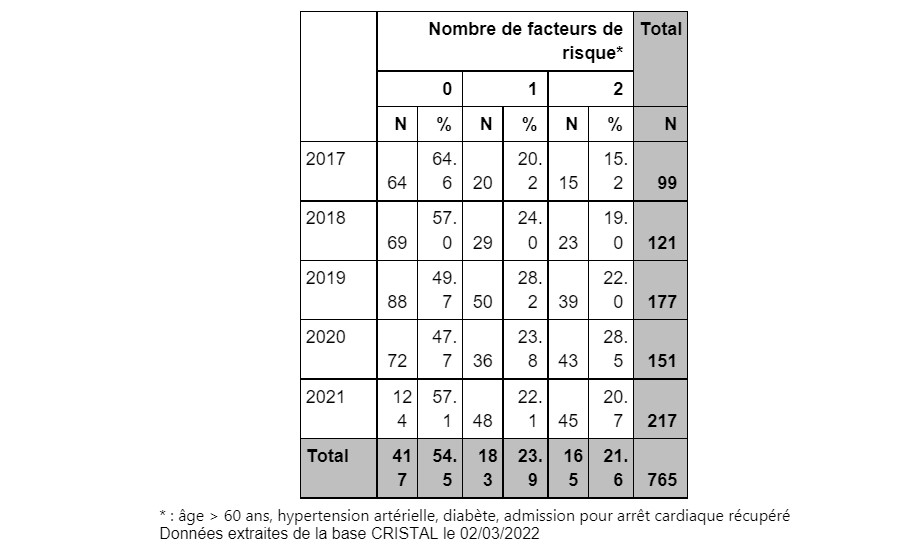

- Un âge moyen des donneurs recensés qui se stabilise à 55-56 ans depuis 2 ans, à distance de la hausse de l’âge maximal autorisé de 60 à 65 ans en 2016 puis à 70 ans en mai 2019. Paradoxalement, la part de donneurs présentant au moins 2 facteurs de risque (parmi âge > 60 ans, hypertension artérielle, diabète et admission pour arrêt cardiaque récupéré) a baissé à 20,7% des donneurs prélevés en 2021 contre 28,5% en 2020 et 57,1% des donneurs prélevés ne présentent aucun de ces facteurs de risque en 2021. Cette évolution peut en partie expliquer l’amélioration du taux de conversion pour les donneurs les plus âgés.

- Une majorité d’hommes (69,1%), soit un taux supérieur à ce qui est observé en cas de SME (58,5%).

- Un délai moyen entre l’admission et la décision de LAT de 11 jours en 2021 (médiane 7 jours), stable sur les 5 dernières années. Le délai moyen entre l’admission et le décès est de 14,1 jours contre 3,8 jours pour les donneurs en état de mort encéphalique.

- Les principales causes de lésions cérébrales ayant conduit à une décision de LAT sont « arrêt cardiaque récupéré » (53%) et « AVC hémorragique » (22,6%) et leur nombre a progressé respectivement de 51 et 53% en 1 an. Les causes « Traumatisme crânien » et « AVC ischémique » représentent respectivement 15,2% et 7,8% des donneurs DDAC M3 prélevés en 2021.

- Un recours systématique à la circulation régionale normothermique avec une durée moyenne de moins de 3 heures sur l’ensemble de la période 2015-2021 (variant de 180 minutes en l’absence de prélèvement pulmonaire à 132 minutes en cas de prélèvement pulmonaire après la pose de CRN). A noter que 9,6% des causes de non prélèvement sont secondaires à un échec de pose de la CRN en 2021 (contre 5,8% en 2020) et deux donneurs non prélevés pour délai d’ischémie chaude fonctionnelle dépassée.

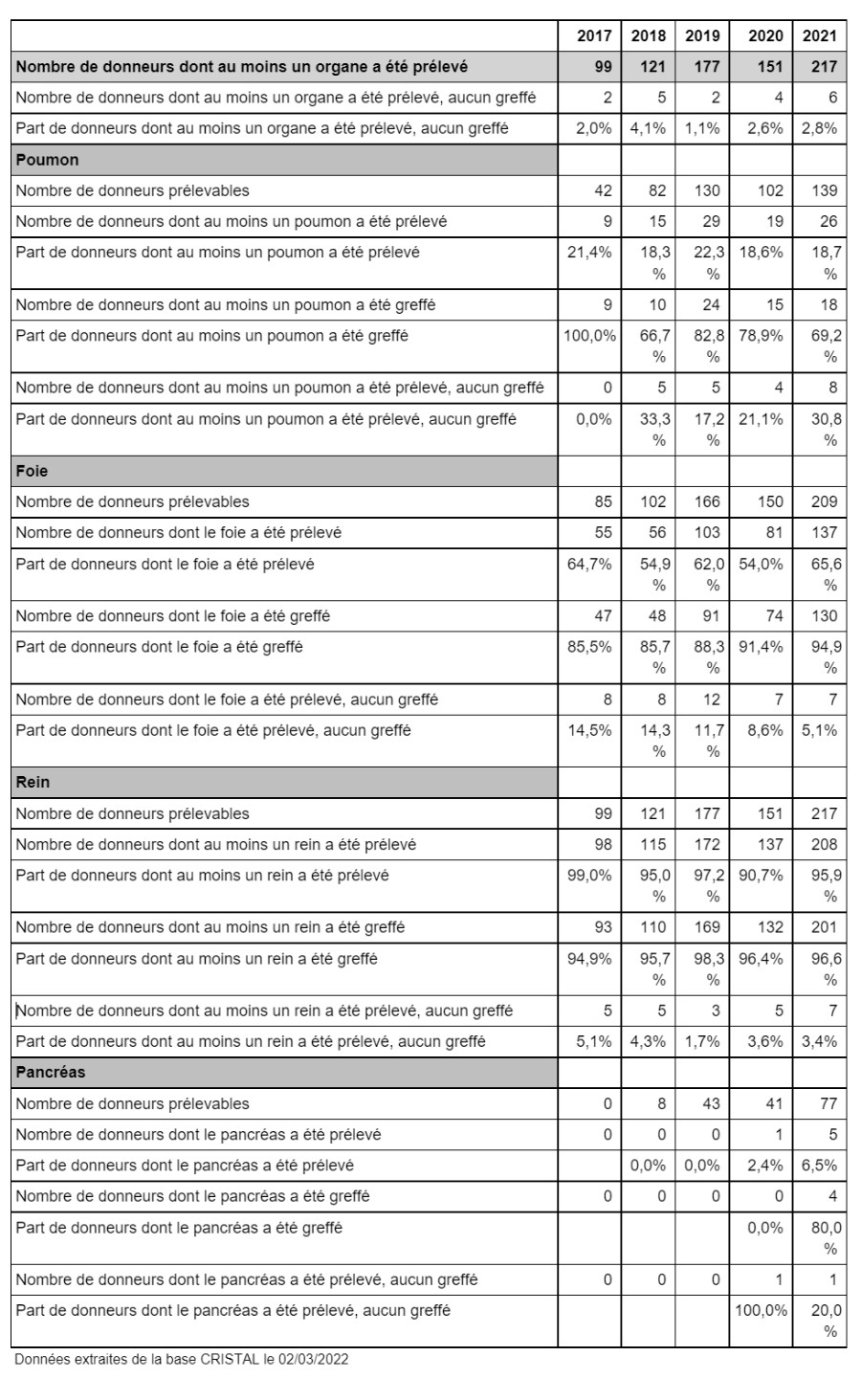

- Parmi les donneurs prélevés, 95,9% ont été prélevés d’un rein (contre 97,2% en 2019), 65,6% (contre 62% en 2019) du foie (1 site n’a pas d’autorisation de prélèvement hépatique) et 18,7% (contre 22,3% en 2019) d’au moins un poumon (53,2% des sites avaient une autorisation pour le prélèvement pulmonaire en 2021). Les causes de non prélèvement sont en partie spécifiques à l’organe considéré, principalement l’insuffisance rénale en cas de non prélèvement des deux reins, un aspect stéatosique du foie et un bilan hépatique perturbé en cas de non prélèvement hépatique ou une gazométrie non conforme pour le non prélèvement des poumons.

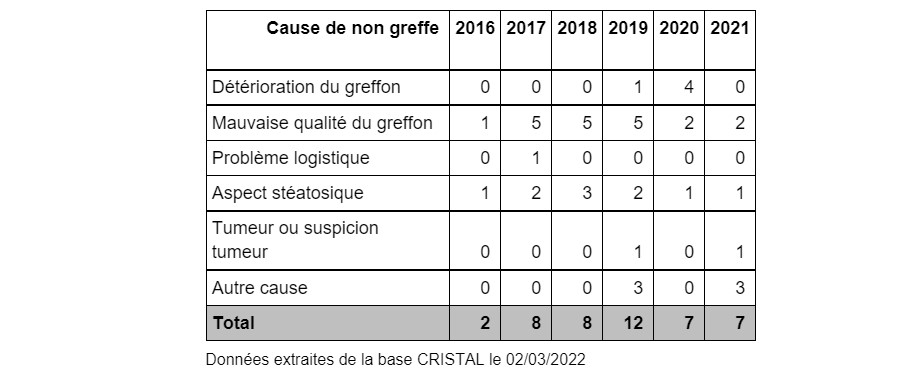

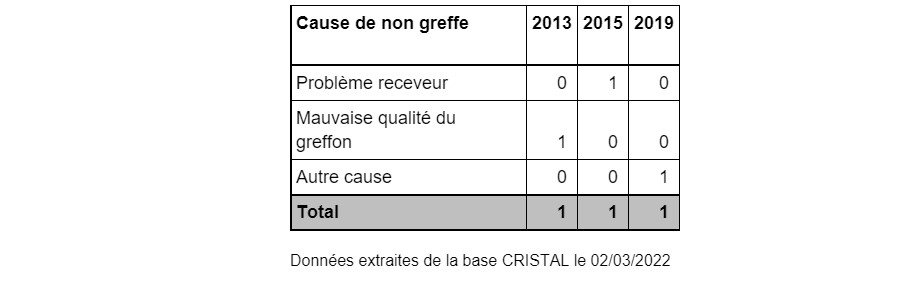

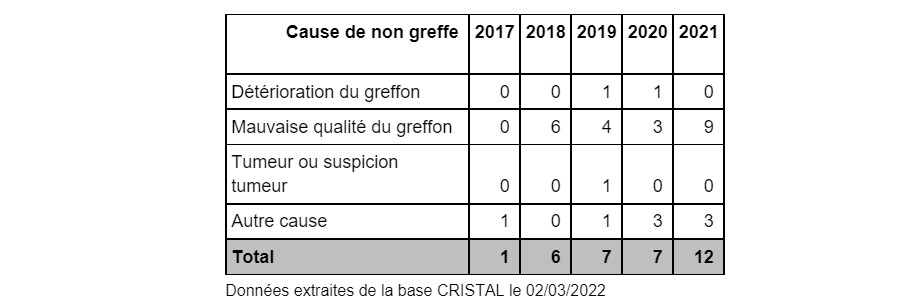

- Une proportion de donneurs ayant abouti à une greffe rénale parmi les donneurs prélevés d’un rein de 96,6%, soit 387 greffes rénales, qui représentent un gain de 134 greffes rénales en 1 an (+53% en 1 an) et qui portent à 1460 le nombre total de greffes rénales issues d’un donneur DDAC M3 en 7 ans. Les principales causes de non greffe des 25 reins prélevés non greffés sont la mauvaise qualité ou la détérioration du greffon ou une tumeur avérée ou suspectée ou un problème de technique chirurgicale.

- Une proportion de donneurs ayant abouti à une greffe hépatique parmi les donneurs prélevés d’un foie de 94,9%, soit 130 greffes hépatiques en 2021 (+75,7% en 1 an) qui portent à 418 le nombre total de greffes hépatiques issues d’un donneur DDAC M3 en 7 ans. Les principales causes de non greffe des 7 foies prélevés non greffés sont la mauvaise qualité du greffon ou son aspect stéatosique ou suspicion de tumeur.

- Une proportion de donneurs ayant abouti à une greffe pulmonaire parmi les donneurs prélevés d’un poumon de 69,2%, soit 18 greffes pulmonaires en 2021 qui portent à 79 le nombre total de greffes pulmonaires issues d’un donneur DDAC M3 en 6 ans. La mauvaise qualité du greffon, après évaluation durant la période de perfusion ex vivo, représente la principale cause de non greffe des 9 poumons prélevés non greffés.

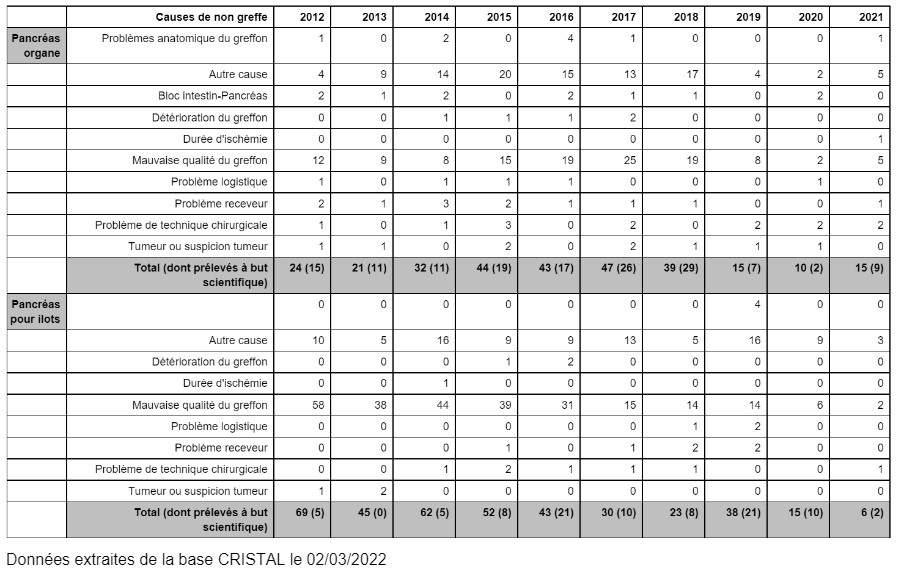

- La réalisation des premiers prélèvements pancréatiques, autorisés depuis novembre 2018, ayant permis la réalisation de 4 greffes combinées pancréas-rein et la première greffe d’ilots de Langerhans en soins courants.

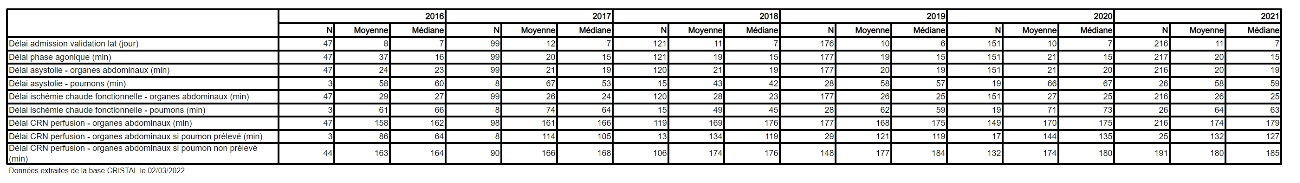

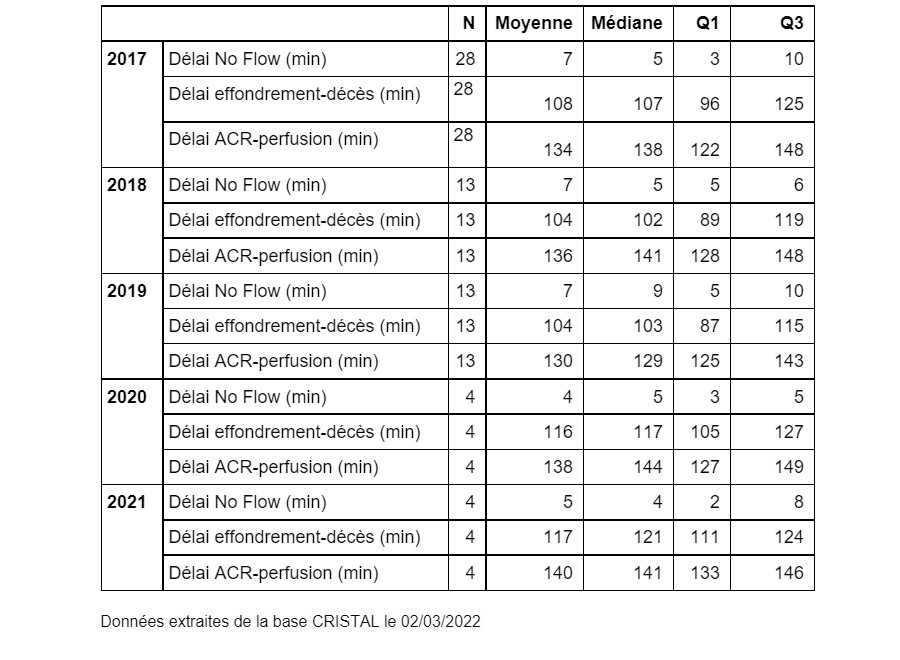

Sur la période 2017-2021, les délais de la procédure pour le prélèvement des donneurs décédés après arrêt circulatoire suite à une limitation ou arrêt des thérapeutiques sont constants et sont les suivants (Tableau P31) :

- Durée moyenne de phase agonique de 19-21 minutes, délai qui a dépassé le seuil maximal de 180 minutes pour 1,8% des procédures de don non abouties en 2021 ;

- Durée moyenne de la phase d’arrêt circulatoire de 20-21 minutes pour les organes abdominaux (médiane 19-20 min) et de 58 minutes pour les poumons (contre 66 min en moyenne en 2020) ;

- Durée moyenne de la phase d’ischémie chaude fonctionnelle de 26-27 minutes pour les organes abdominaux (médiane 25 min en 2019, 2020 et 2021).

Les résultats des greffes issues des donneurs décédés après arrêt circulatoire suite à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques (catégorie III de Maastricht) sont très satisfaisants et sont détaillés dans les chapitres « Organe » concernés.

De nouveaux centres hospitaliers ont déposé ou sont en cours de rédaction du protocole local ce qui devrait permettre de poursuivre la croissance de cette activité dans les années à venir.

A l’échelon national, le prélèvement de donneurs de la catégorie III de Maastricht a représenté 13,4% des donneurs décédés prélevés d’un organe (contre 9% en 2019 et 10% et 2020). Il existe une hétérogénéité à l’échelon national, ce taux allant de 0 à 24,5% des donneurs décédés prélevés dans une région. Les greffes réalisées à partir de ces donneurs ont représenté respectivement 14,1%, 10,8% et 5,7% des greffes rénales, hépatiques et pulmonaires réalisées à partir de donneurs décédés.

Le comité de pilotage national qui s’est réuni en mars 2021, a proposé la mise en place d’un groupe de travail sur les enjeux techniques de la CRN et le déploiement des projets de CRN mobile pour faciliter l’inclusion de centres hospitaliers n’ayant pas la maitrise de la circulation extracorporelle. La seconde évolution significative du protocole national est l’extension des critères de qualification des greffons hépatiques sur la valeur seuil maximale des transaminases durant la CRN ou sur le taux maximal de stéatose sur la biopsie extemporanée, sous condition du recours à la perfusion du greffon hépatique en hypothermie oxygénée pour une durée maximale de 4 heures.

Donneurs recensés

Donneurs non prélevés

Donneurs prélevés d'au moins un organe

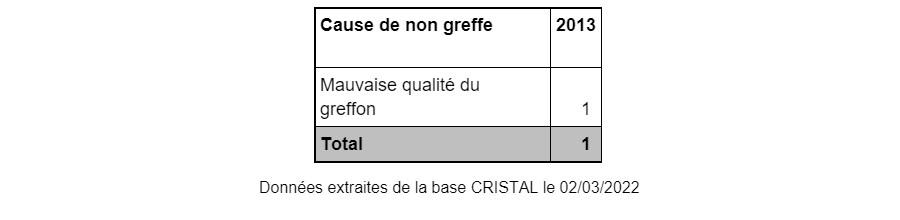

Greffons prélevés non greffés

Donneurs dont au moins un organe a été greffé

Recensement et prélèvement régional