En 2021, 77 centres français ont réalisé des greffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH). Cette activité est divisée en deux catégories : greffes allogéniques et greffes autologues. Parmi ces 77 centres, 39 n’ont réalisé que des autogreffes, 3 n’ont réalisé que des allogreffes et 35 ont eu une activité mixte. Un centre réalisant habituellement des autogreffes n’a pas déclaré son activité.

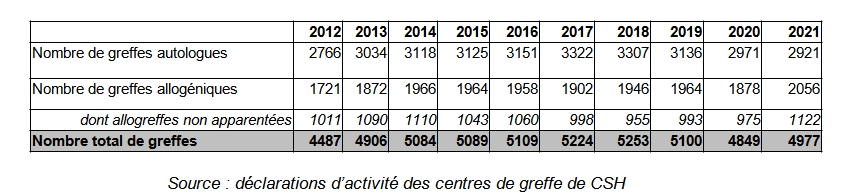

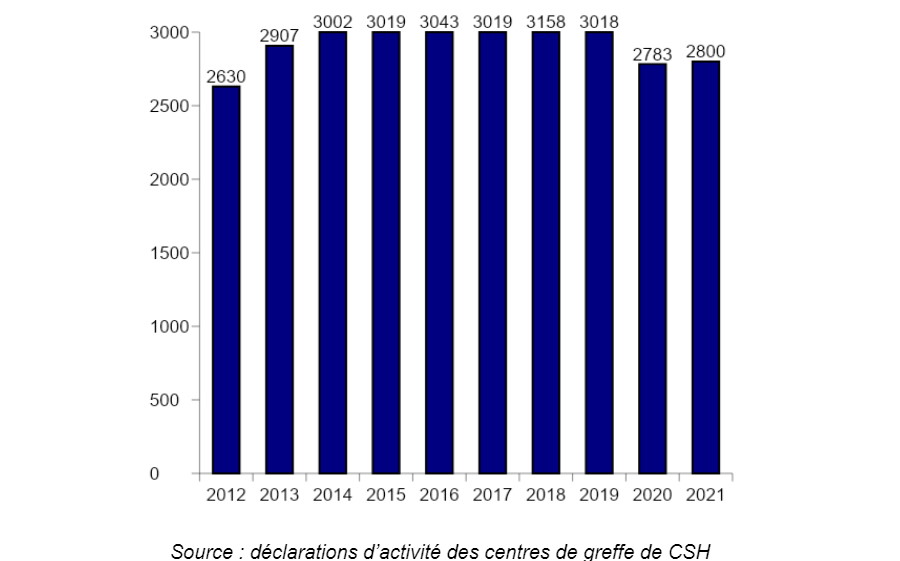

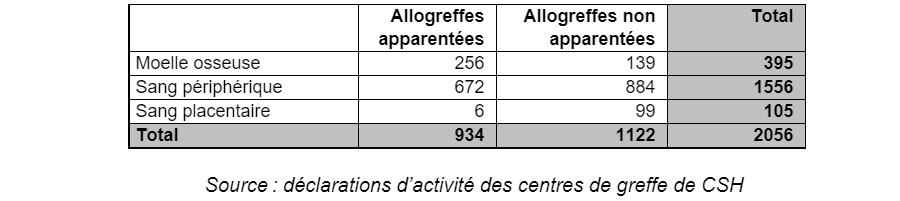

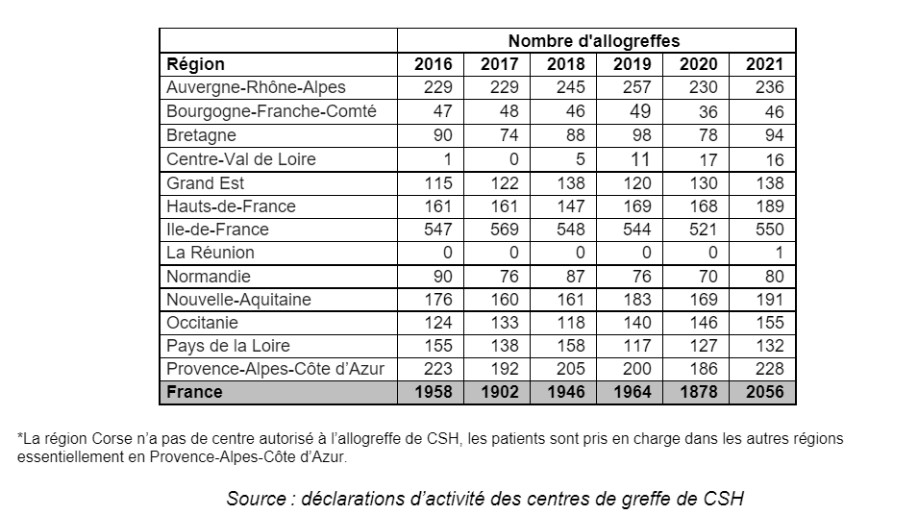

En 2021, 4 814 patients ont reçu un ou plusieurs greffons de CSH autologues ou allogéniques, soient 2 800 patients pour 2 921 greffes autologues et 2 014 patients pour 2 056 greffes allogéniques apparentées, ou non apparentées. Ces résultats sont établis sur la base de la déclaration des centres de greffe à l’Agence de la biomédecine.

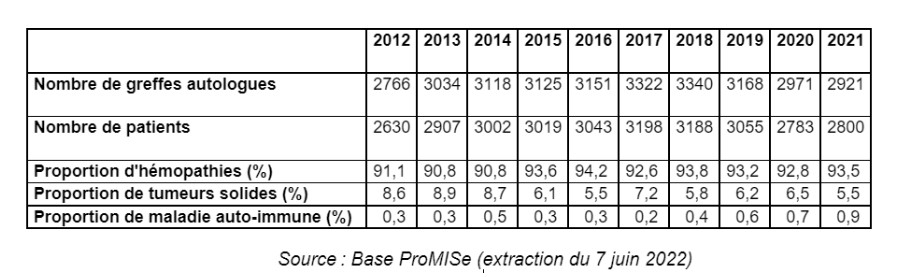

Alors que l’activité d’autogreffe de CSH était globalement stable (Tableau CSH G1) depuis 2014, avec deux années en légère hausse (2017 et 2018), elle est en légère baisse depuis 2020 (moins de 3000 patients), probablement en partie du fait de la crise sanitaire.

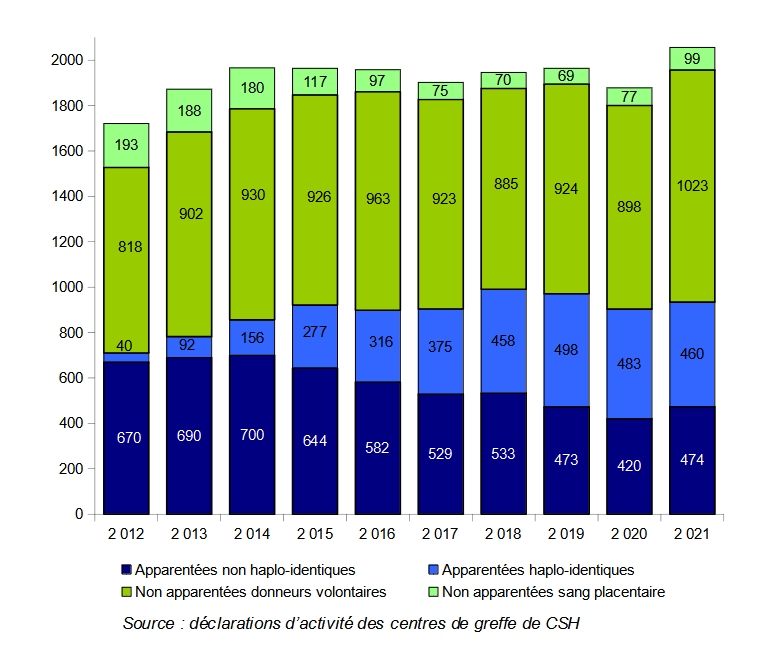

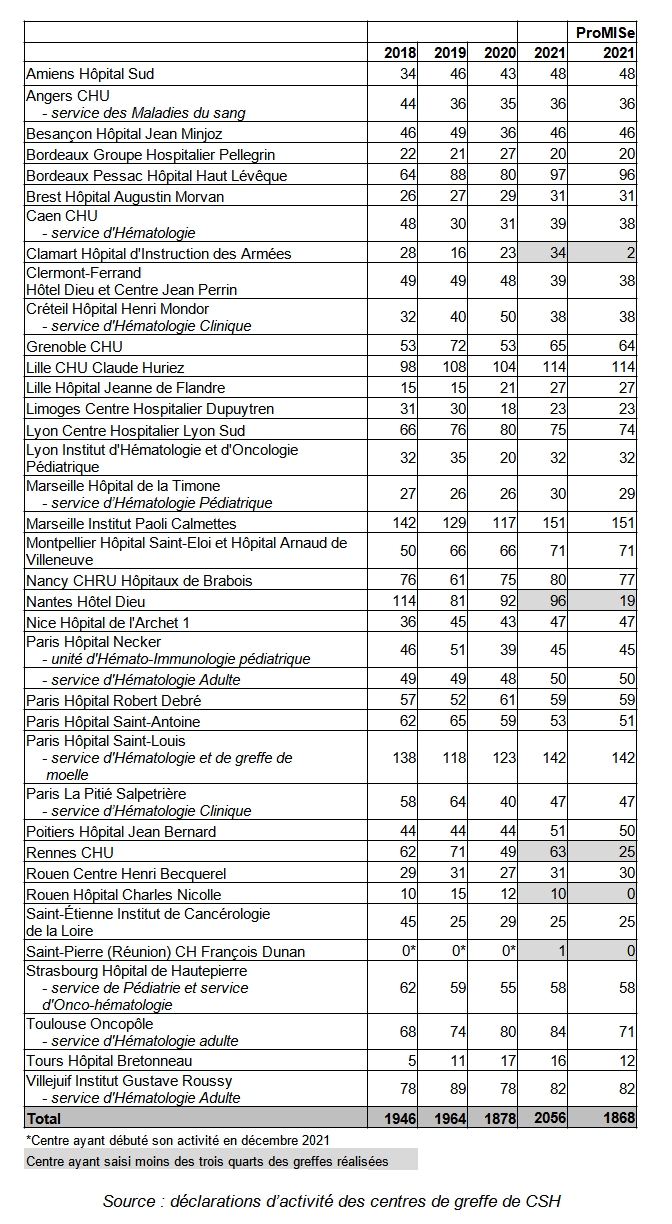

Pour l’allogreffe de CSH, l’activité numérique globale était stable depuis 6 ans (Tableau CSH G1, Figure CSH G4). En 2020, l’activité globale d’allogreffe a diminué, en lien avec la crise sanitaire. En 2021, on note une reprise de l’activité importante avec 2056 allogreffes, un nombre nettement supérieur à celui de 2019 (1964), avant la pandémie.

Données

Mode de recueil

L’Agence de la biomédecine, recueille chaque année :

- des informations quantitatives relatives aux greffes : le nombre total de greffes réalisées et le nombre total de patients greffés, par centre et par type de greffe (ces chiffres sont reportés dans les Tableaux CSH G2, CSH G7 et CSH G8). Ces données sont obtenues par les déclarations d’activité envoyées par chaque centre de greffe.

- des informations qualitatives concernant chaque greffe réalisée pendant l’année en cours (diagnostic, état de la maladie à la greffe, …). Ces données sont saisies par les centres dans la base ProMISe (base de données de l’EBMT), puis extraites par l’Agence de la biomédecine.

Population étudiée - Exhaustivité

La base de données constituée par l’extraction au 7 juin 2022 des données saisies dans ProMISe par les 77 centres de greffe de CSH, comprend pour les greffes 2021 :

- 1 868 allogreffes : l’exhaustivité des données est de 90,9% par rapport aux chiffres d’activité communiqués par les centres (Tableaux CSH G1, CSH G7 et CSH G8) ;

- 1 929 autogreffes : l’exhaustivité est de 66% par rapport aux chiffres d’activité communiqués par les centres (Tableaux CSH G1 et CSH G2).

Méthodes statistiques

Les résultats présentés sur les greffes de l’année 2021 ont été obtenus à l’aide des procédures de statistique descriptive du logiciel SAS (version 9.3).

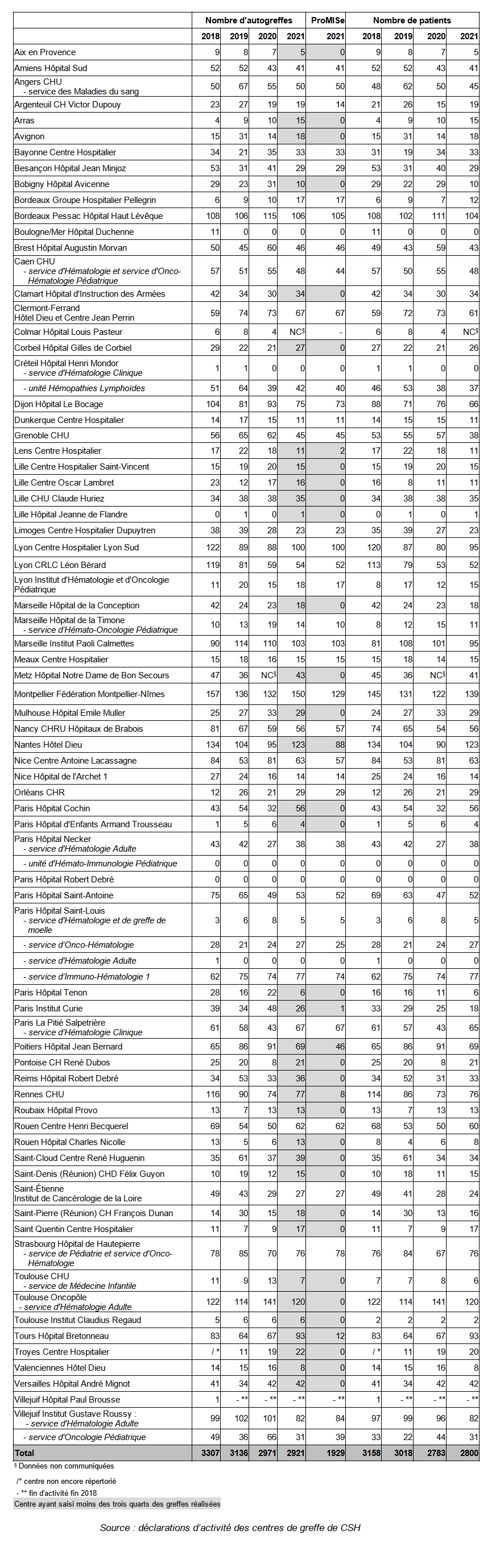

En 2021, tous les centres répertoriés par l’Agence de la biomédecine ont déclaré leur activité d’autogreffe, sauf un, le CHU de Colmar. 2 921 greffes autologues ont été réalisées pour 2 800 patients qui ont reçu une ou plusieurs autogreffes (Figure CSH G1). L’activité d’autogreffe n’étant pas soumise à autorisation, il se peut qu’il existe des centres pratiquant cette activité sans la déclarer à l’Agence de la biomédecine. Par conséquent, il y a probablement une sous-estimation du nombre total d’autogreffes réalisées par an en France. De plus, 34% des autogreffes déclarées ne sont pas saisies dans ProMISe.

Les greffes autologues ont été réalisées par 74 équipes, parmi lesquelles 22 ont réalisé chacune 50 autogreffes ou plus et 8 moins de 10 autogreffes. Dans 100% des cas, le greffon est constitué de cellules souches hématopoïétiques du sang périphérique.

Le tableau CSH G2 rapporte l’activité d’autogreffe telle qu’elle a été déclarée par chaque centre. Dans la colonne centrale est notée l’activité extraite de la base de données ProMISe. En grisé sont indiqués les centres qui ont saisi dans ProMISe moins de trois quarts des greffes réalisées, soit 36 centres (48% de la totalité des centres).

L’exhaustivité très imparfaite du recueil de cette activité (34% d’autogreffes non saisies) contraste avec la meilleure qualité des données concernant l’activité d’allogreffe (9,1% de greffes non saisies). Le manque d’exhaustivité des données recueillies peut être mis en regard de l’insuffisance de moyens dédiés au recueil des données dans certains centres.

L’âge médian des patients recevant une greffe de CSH autologue est de 58 ans et 21% d’entre eux ont plus de 65 ans.

Indications thérapeutiques

En 2021, le nombre de patients ayant bénéficié d’une autogreffe est de 2 800. Parmi eux, 1 821 patients ont eu leurs données saisies dans la base européenne ProMISe (65%), les indications d’autogreffe sont indiquées dans le tableau CSH G3, et les figures CSH G2 et CSH G3. Néanmoins, les données de 979 patients n’ayant pas été saisies, cette répartition des indications est à interpréter avec réserve.

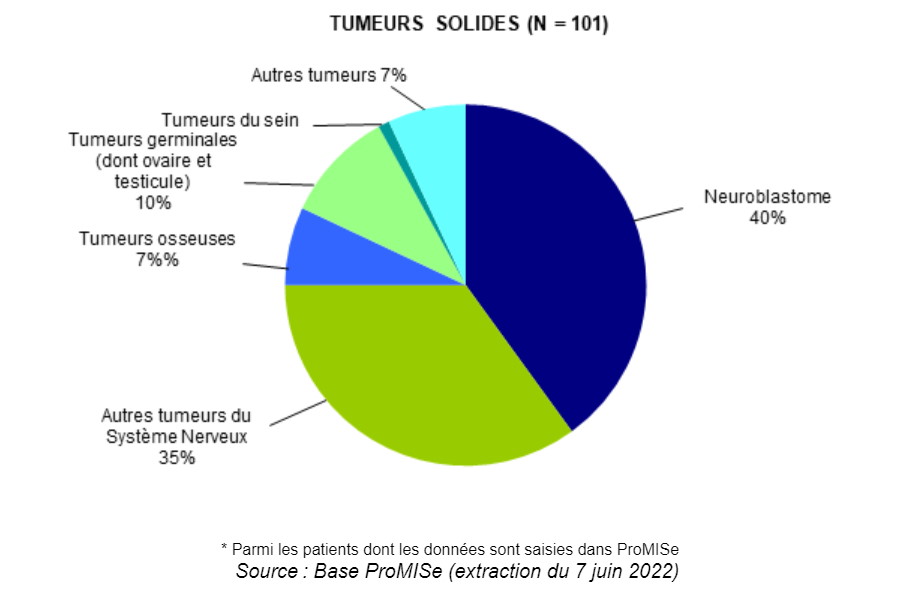

En 2021, les autogreffes pédiatriques ont été réalisées dans 19 centres pédiatriques ou mixtes. Par ailleurs, les chiffres donnés ci-après sont à interpréter avec prudence car 4 centres pédiatriques n’ont pas saisi leurs autogreffes dans la base Promise en 2021 (Tableau CSH G2). D’après les données saisies dans ProMISe, les autogreffes pédiatriques restent peu nombreuses (130 autogreffes pédiatriques en 2021, soit 7% de la totalité des autogreffes saisies dans ProMISe). Les variations interannuelles sont à rapprocher de la mise en place de différents protocoles (exemple : tumeurs cérébrales).

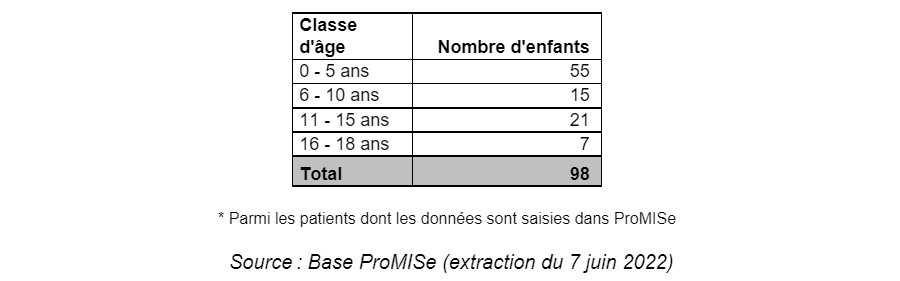

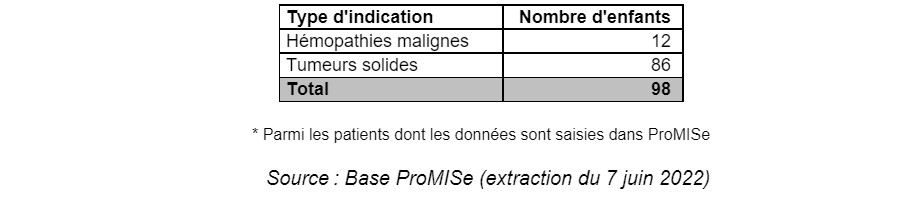

La moyenne d’âge des enfants autogreffés est stable (7 ans). Les tableaux CSH G4 et CSH G5 donnent la répartition des 98 enfants autogreffés en 2021, dont les données ont été saisies dans ProMISe, selon l’âge et l’indication. Ne sont pas considérées comme des autogreffes les procédures utilisant des prélèvements cellulaires autologues génétiquement modifiés et réinjectés aux patients.

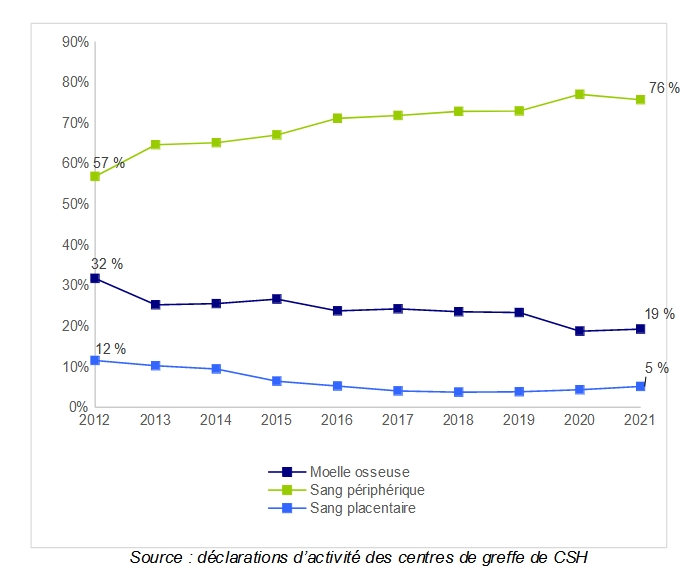

En 2021, l’activité globale d’allogreffe de CSH augmente fortement : 2 056 greffes de CSH allogéniques (moelle osseuse, sang périphérique ou sang placentaire) ont été réalisées, contre 1878 en 2020 et 1964 en 2019.

Cette augmentation est particulièrement marquée pour les allogreffes non apparentées : 1 122 allogreffes non apparentées en 2021, contre 975 en 2020 et 993 en 2019 (Tableau CSH G6, Figure CSH G4).

En 2021, au total 1146 prélèvements de MO ou CSP (n=1029) et cessions d’unités de sang placentaire (n=117) ont permis la constitution de 1128 greffons de CSH non apparentés: 138 de moelle, 891 de CSP et 99 de sang placentaire contre 1010 en 2020. Cette activité est donc également en progression par rapport à 2020.

Les faibles différences observées chaque année entre le nombre de greffons non apparentés constitués pour des patients nationaux et les nombres d’allogreffes non apparentées ont des causes multiples :

- certains greffons sont utilisés pour un boost CD34+ et non pour une allogreffe,

- d’autres ne sont pas injectés, en raison d’une trop faible quantité de cellules collectées,

- certains greffons, prélevés durant l’année sont cryoconservés et injectés l’année d’après.

Parmi les trois situations précédentes, les deux premières sont assez rares, tandis que la troisième est plus fréquente ces deux dernières années, essentiellement en lien avec le contexte sanitaire :

- 27 greffons non apparentés constitués en 2020 ont été injectés en 2021 (1 de moelle, 18 de CSP et 8 USP)

- 25 greffons non apparentés constitués en 2021 seront injectés en 2022 (18 CSP et 7 USP).

Les résultats présentés dans ce rapport prennent en compte uniquement les greffons injectés en 2021 (quelle que soit l’année du prélèvement du greffon ou de la cession de l’unité de sang placentaire).

L’âge médian des patients allogreffés est de 57 ans chez les adultes (min=18 ans, max=77 ans) et de 8 ans chez les enfants (min=1 mois, max=17 ans).

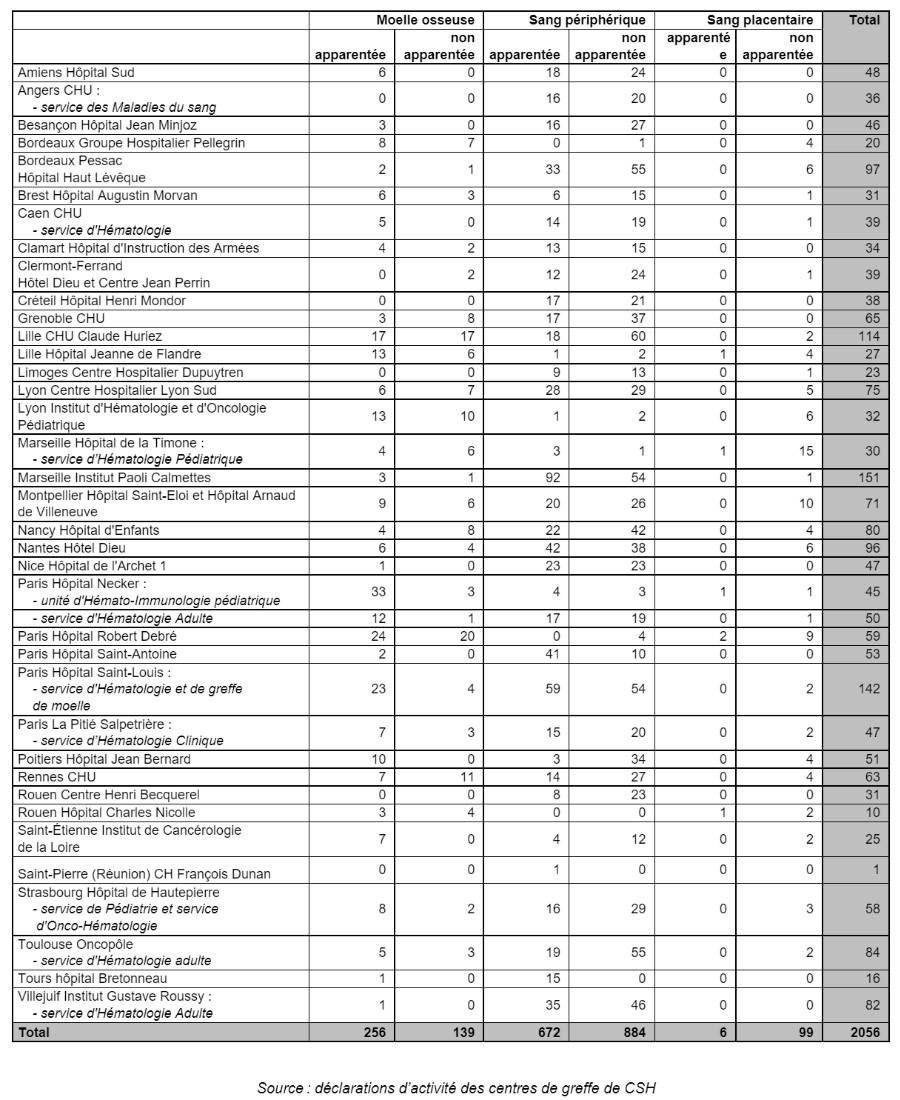

Le tableau CSH G7 rapporte l’activité d’allogreffe telle qu’elle a été déclarée par chaque centre. Dans la colonne centrale est notée l’activité extraite de la base de données ProMISe. En grisé sont indiqués les centres qui ont saisi dans ProMISe moins des trois quarts des greffes réalisées. L’activité d’allogreffe en 2021 se répartit dans 38 centres adultes, pédiatriques, ou mixtes. Le Tableau CSH G8 montre l’activité d’allogreffe de CSH par type de donneur, par source de cellules et par équipe en 2021.

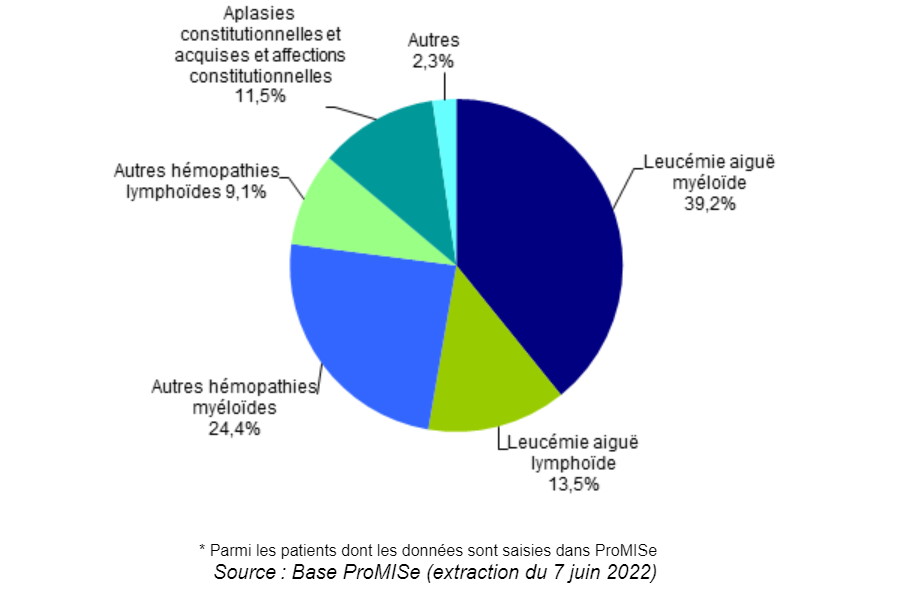

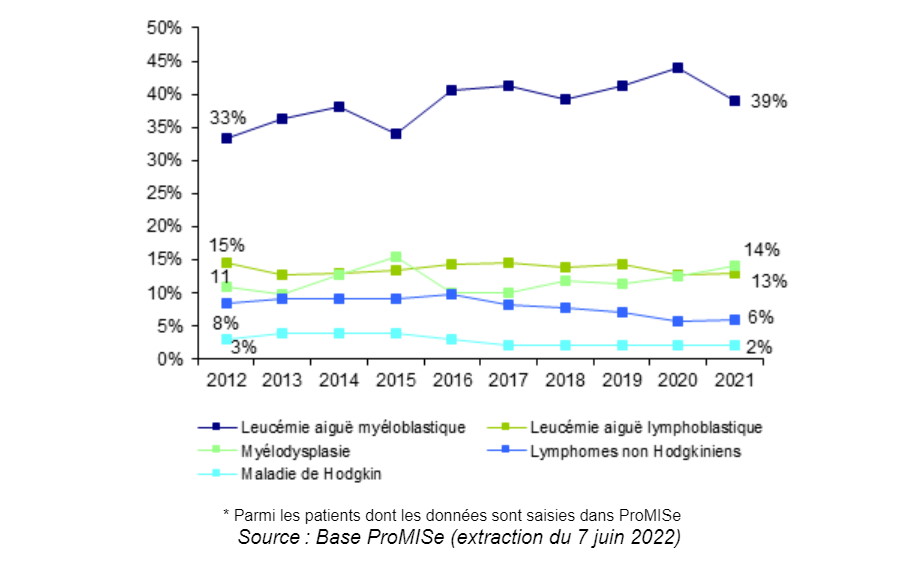

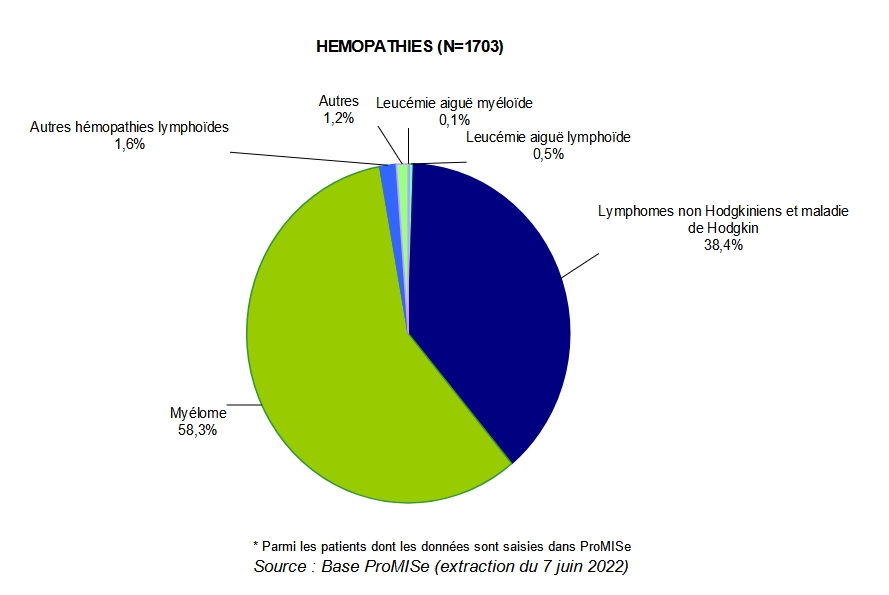

Les figures CSH G6 et CSH G7 représentent les principales indications d’allogreffe. Dans la figure CSH G6, les autres hémopathies lymphoïdes concernent les lymphomes non Hodgkiniens (116 patients), les lymphomes Hodgkiniens (28 patients), et d’autres pathologies (LLC ou myélomes, 22 patients).

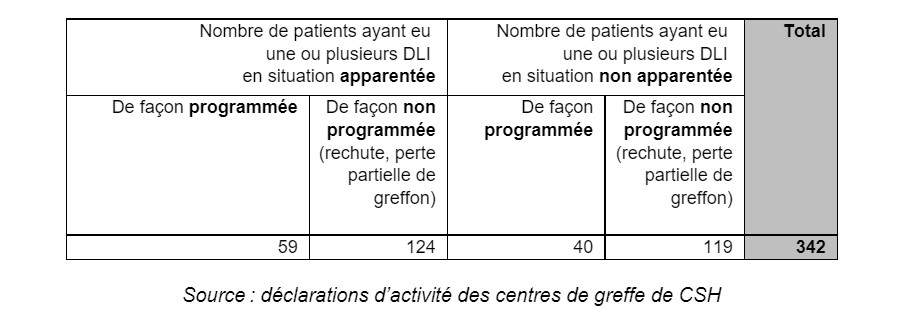

Par ailleurs, un total de 342 patients a reçu, en 2021 après une allogreffe, des injections de lymphocytes du même donneur (DLI), dans le cadre d’une rechute, d’une perte partielle de greffon ou de façon programmée (Tableau CSH G10).

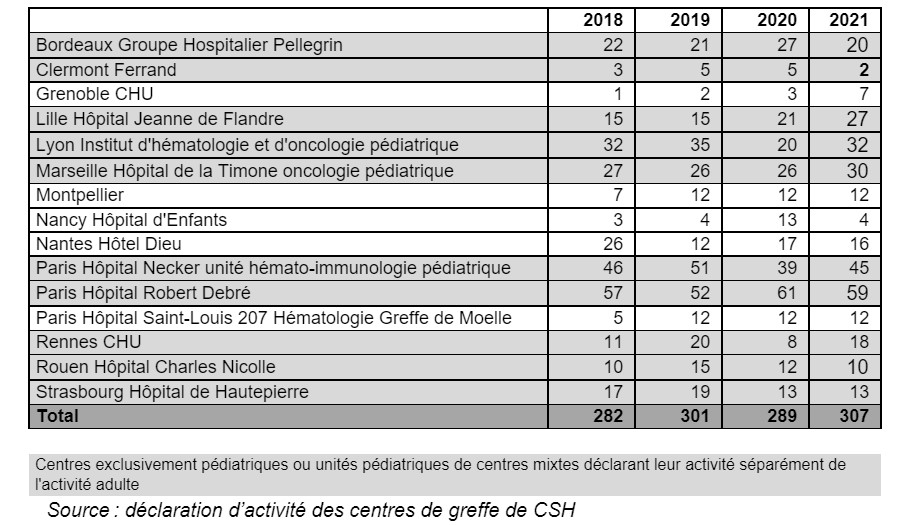

L’activité d’allogreffe pédiatrique est réalisée en majorité dans des centres exclusivement pédiatriques ou mixtes qui déclarent à l’Agence de la biomédecine leur activité pédiatrique détaillée. Le tableau CSH G11 donne cette activité par centre en 2021.

Cependant, parmi les 307 allogreffes pédiatriques déclarées, 306 allogreffes pédiatriques ont été saisies dans la base ProMISe pour 295 patients.

Les statistiques qui suivent concernant l’âge des patients pédiatriques allogreffés, le type de pathologie et le type de greffe sont basées exclusivement sur les allogreffes pédiatriques saisies dans la base ProMISe.

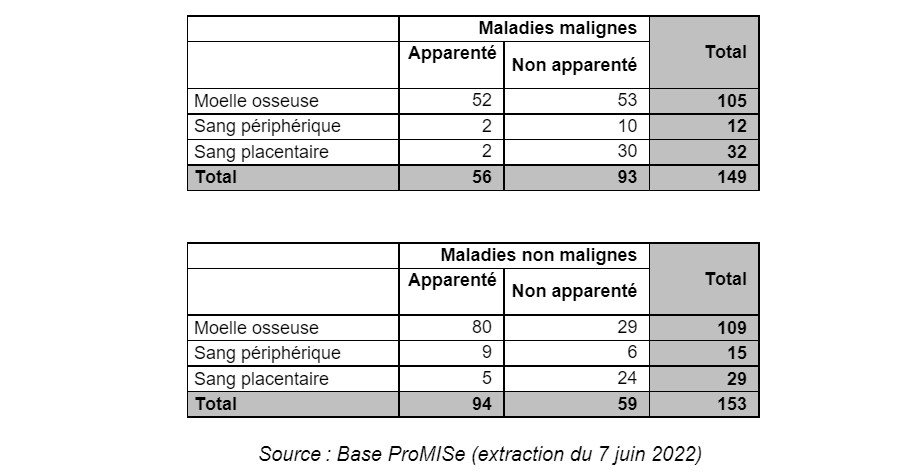

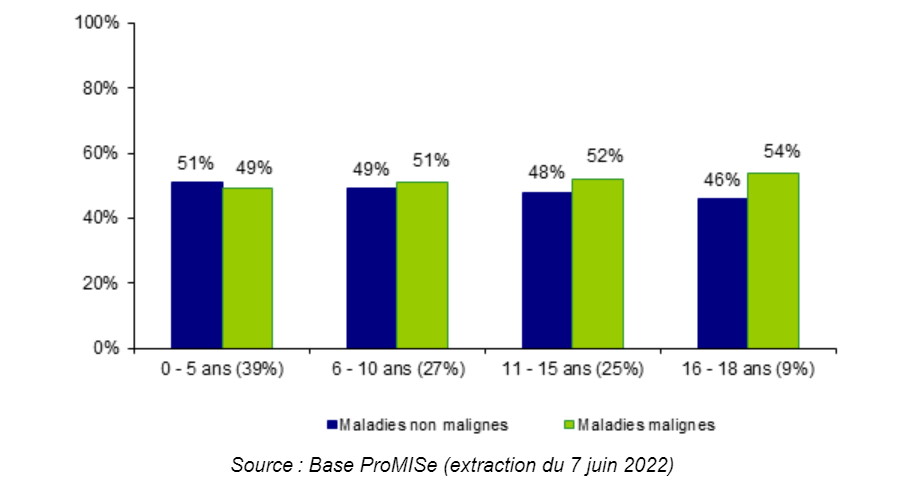

La répartition entre maladies malignes et non malignes dans les indications d’allogreffe chez les receveurs de moins de 18 ans est présentée dans la figure CSH G8.

L’origine des cellules injectées est donnée dans le tableau CSH G12.

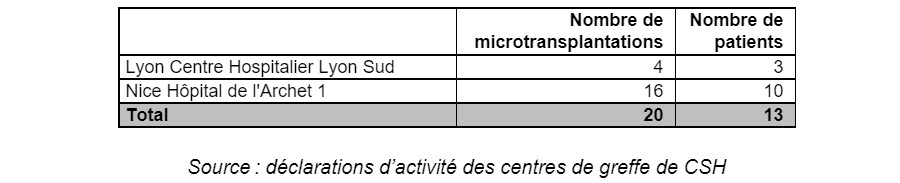

Suite à un certain nombre de publications avec des résultats encourageants, les équipes françaises de greffe de CSH ont développé depuis 2019 des protocoles de recherche clinique dits de « microtransplantation ». Dans ces protocoles, les patients pour la plupart âgés de plus de 65 ans et/ou présentant des comorbidités qui contre-indiquent la procédure de greffe allogénique « classique », reçoivent des injections de CSH périphériques provenant d’un donneur haplo identique intra familial, après une chimiothérapie administrée pour le traitement de leur hémopathie (leucémie aigüe ou myélodysplasie le plus souvent). Ces procédures sont indiquées dans le tableau CSH G13 ci-dessous. Les résultats de ces greffes sont en attente d’évaluation et de publication.

Après une baisse en 2020, l’activité d’allogreffe est repartie en hausse notable en 2021, malgré des conditions sanitaires encore difficiles dans les hôpitaux réalisant ce traitement.

L’augmentation de la part des allogreffes non apparentées de donneurs volontaires en 2021 est importante, et la hausse des allogreffes de sang placentaire, amorcée en 2020, se poursuit en 2021, alors que pour la 2ème fois depuis 2013 le nombre absolu des allogreffes haplo identiques est en diminution.

Il est trop tôt pour déterminer si, par rapport à la période d’avant 2020, cette modification de la répartition du type d'allogreffe est durable ou seulement liée à la pandémie. Ces évolutions notées en 2020-2021 confortent la nécessité de continuer à offrir l’accès aux patients, et donc aux équipes de greffe qui les prennent en charge, à toutes les sources de greffons de CSH : ceci constitue une orientation majeure du nouveau plan greffe ministériel 2022-2026, et sera donc suivi avec une grande vigilance afin d’adapter les moyens mis en œuvre par l’Agence de la biomédecine pour contribuer à améliorer l’accès des patients à la greffe allogénique de CSH.

L’activité d’autogreffe est en diminution sur 2020 et 2021, pour des raisons multiples dont la pandémie et des modifications dans le traitement des lymphomes et myélomes, avec une part croissante des thérapeutiques ciblées dans ce domaine.

Population étudiée – Exhaustivité

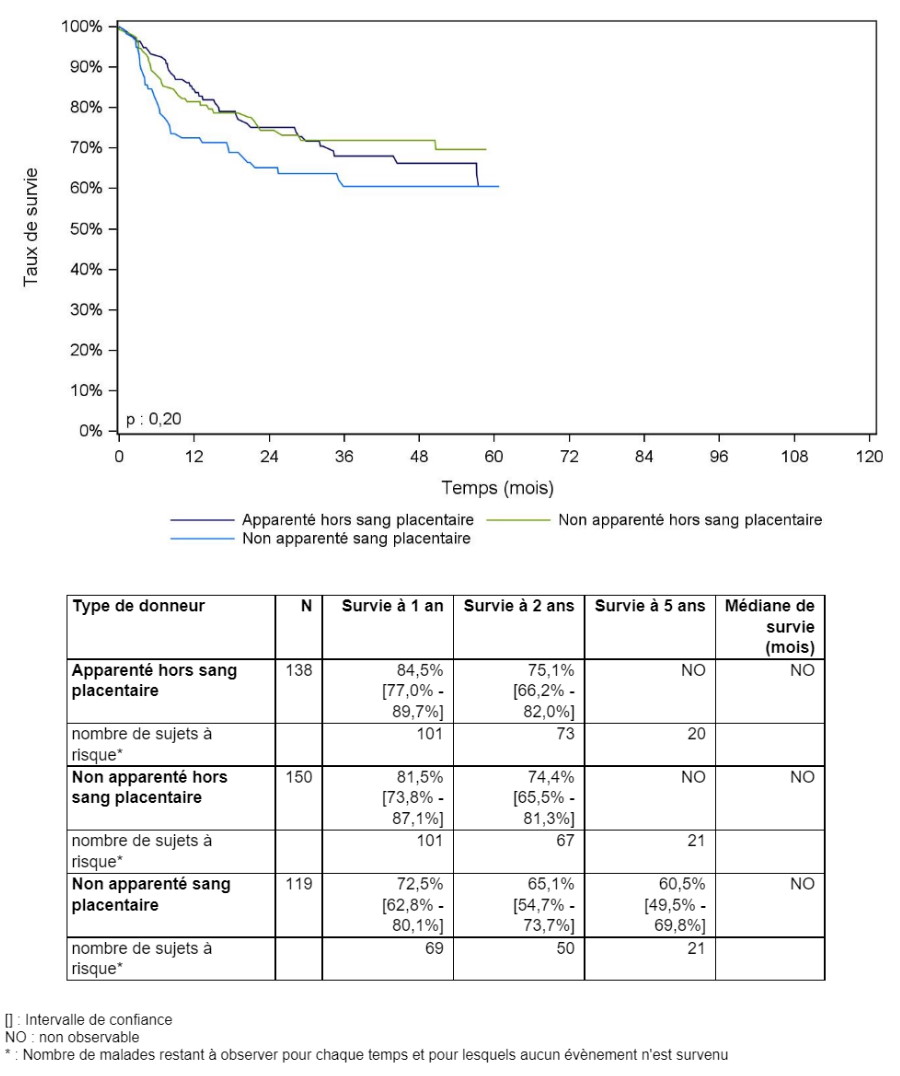

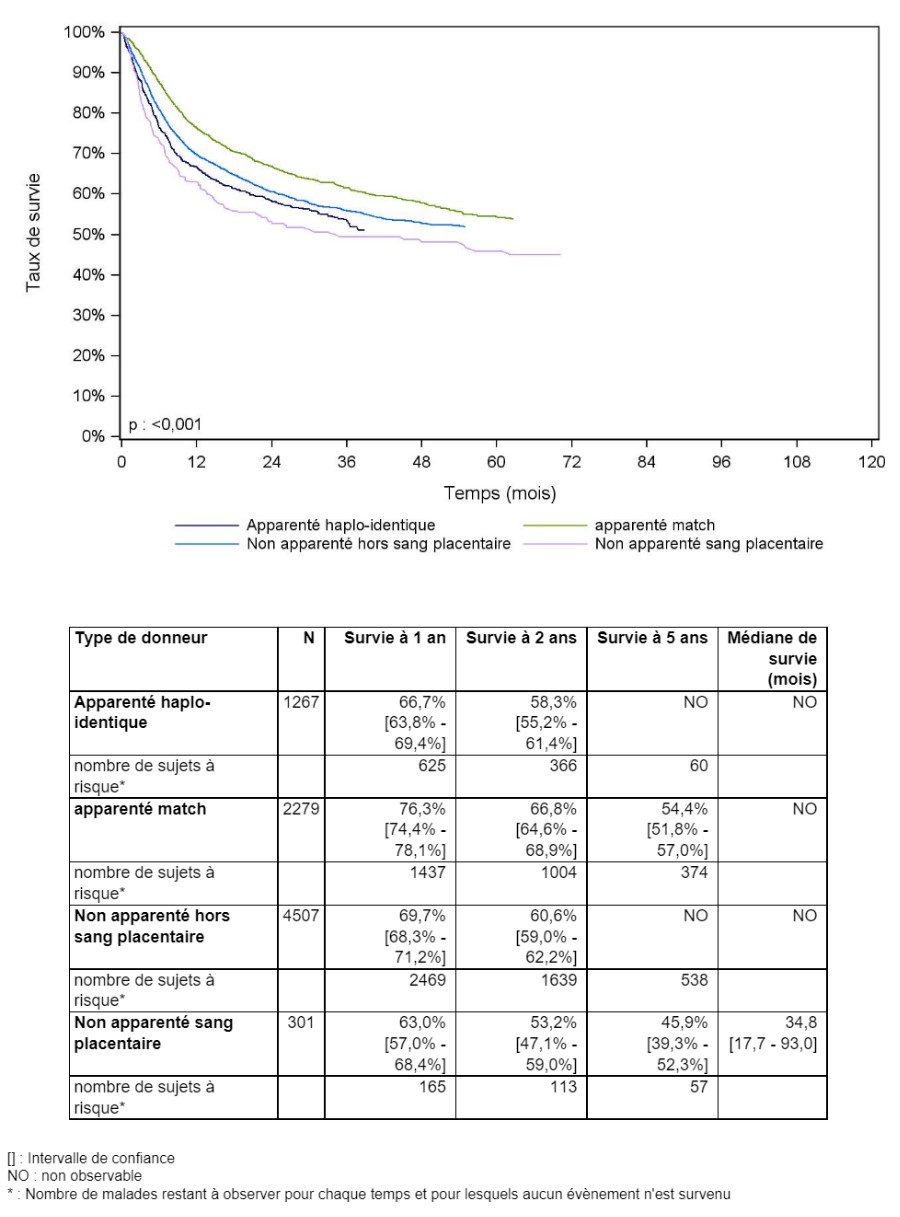

L'étude de la survie des patients après allogreffe de CSH s'appuie sur une base de données qui contient 17 889 patients ayant reçu une allogreffe entre 2012 et 2021. Parmi ces patients, ont été exclus ceux dont l’une des variables de suivi (état aux dernières nouvelles ou date de dernières nouvelles) était manquante, soient 185 patients (1%). La base finale contenait donc 17 704 patients, dont 8 211 (46,1%) allogreffés à partir d’un donneur apparenté, 9 531 (53,8%) allogreffés à partir d’un donneur non apparenté ou d’une unité de sang placentaire et 16 (0,1%) pour lesquels le type de donneur était manquant.

Le suivi des patients dans ProMISe repose sur l’état du patient à la date des dernières nouvelles. La plupart des centres de greffe suit les patients allogreffés annuellement pendant au moins 5 ans après la greffe. Au-delà de 5 ans, les patients sont parfois suivis uniquement en ville et leur suivi après 5 ans n’est pas toujours saisi dans ProMISe.

Dans la base extraite de ProMISe le 7 juin 2022, le pourcentage de suivis manquants à 1 an est de 9,5%. Le pourcentage de suivis manquants à 3 ans est de 23,7%. Le pourcentage de suivis manquants à 5 ans est de 32,2%.

Méthodes statistiques

Pour l’étude de la survie des patients après allogreffe de CSH, le critère étudié est la durée de survie du patient après la greffe, quel que soit le nombre de greffes reçues. Pour un patient ayant reçu plusieurs greffes, il est défini comme le délai entre la date de la première greffe, et la date des dernières nouvelles de la dernière greffe. On regarde également l’état du patient à la date des dernières nouvelles (vivant / décédé). Les courbes de survie ont été réalisées par la méthode actuarielle et les estimations de la probabilité de survie à différents délais ont été calculées par la méthode de Kaplan-Meier. Pour chaque courbe est également indiquée la médiane de survie, c’est-à-dire le temps au bout duquel 50% des patients sont encore en vie.

Ces résultats sont à interpréter avec prudence. Ils ne donnent qu’une idée globale de la survie des patients après allogreffe de CSH. En effet, la plupart des courbes représentées ne prennent en compte qu’un seul facteur : l’indication de la greffe. Pour apprécier plus précisément l’efficacité de la greffe, il est indispensable de tenir compte de l’ensemble des facteurs pronostiques potentiels.

Guide d’interprétation

La cohorte de base choisie pour cette étude est celle des dix dernières années : 2012-2021.

Pour chaque courbe de survie, la largeur de la figure (échelle de l’axe des abscisses) représente le recul maximum théorique que l’on peut avoir pour un patient, compte tenu de la cohorte choisie.

La courbe de survie s’arrête soit au temps correspondant au dernier évènement (patient décédé) de la cohorte, soit lorsqu’il n’y a plus assez de sujets encore à risque (patients non décédés) pour pouvoir calculer un taux de survie. Par exemple, si le dernier évènement de la cohorte survient juste avant 5 ans, la courbe s’arrêtera avant 5 ans. Mais le taux de survie à 5 ans peut quand même être calculé s’il y a encore à cette date assez de sujets à risque (il figure dans le tableau sous la courbe de survie). En revanche, lorsque le taux de survie à 5 ans est « NO » (Non Observable) dans le tableau en dessous de la courbe, cela signifie qu’il ne reste pas assez de sujets encore à risque à 5 ans pour calculer un taux de survie.

Par ailleurs, le nombre de sujets encore à risque nécessaire pour estimer un taux de survie a été calculé, selon les recommandations de Pocock (The Lancet, vol. 359, 2002), comme un pourcentage du nombre de sujets inclus dans la cohorte. Pour un même graphique, ce pourcentage est identique pour toutes les strates sur lesquelles on estime une courbe de survie. Nous avons choisi, dans ce rapport, un pourcentage de 15% pour tous les graphiques.

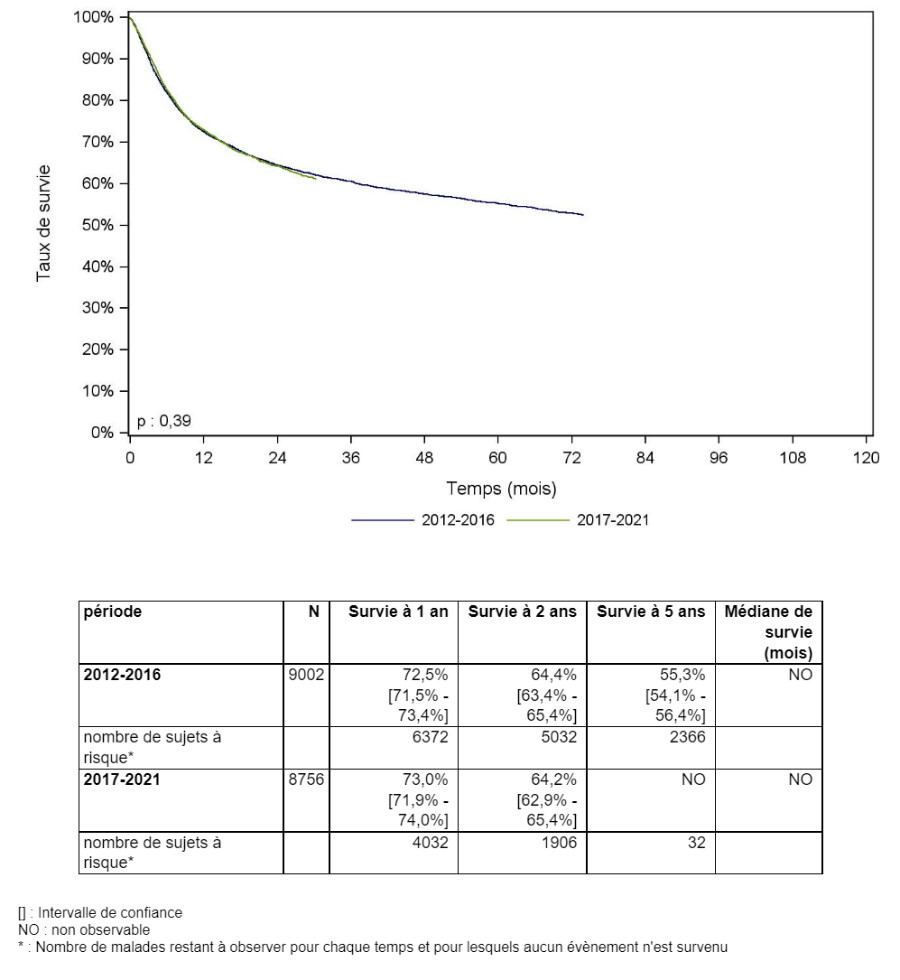

Étude globale selon la période de greffe

L’amélioration constante des techniques de greffe et de soins de support pour les patients allogreffés a entraîné une amélioration de la survie globale post-greffe : toutes les cohortes ci-dessous montrent une survie supérieure à celle de 2002-2011 (non représentée).

Les cohortes représentées dans cette figure correspondent aux périodes consécutives des deux derniers plans greffe quinquennaux.

Etude de la survie des patients adultes allogreffés pour leucémie aiguë myéloïde ou lymphoïde uniquement en 1ère ou 2ème rémission complète, ou pour myélodysplasie ou syndrôme myéloprolifératif

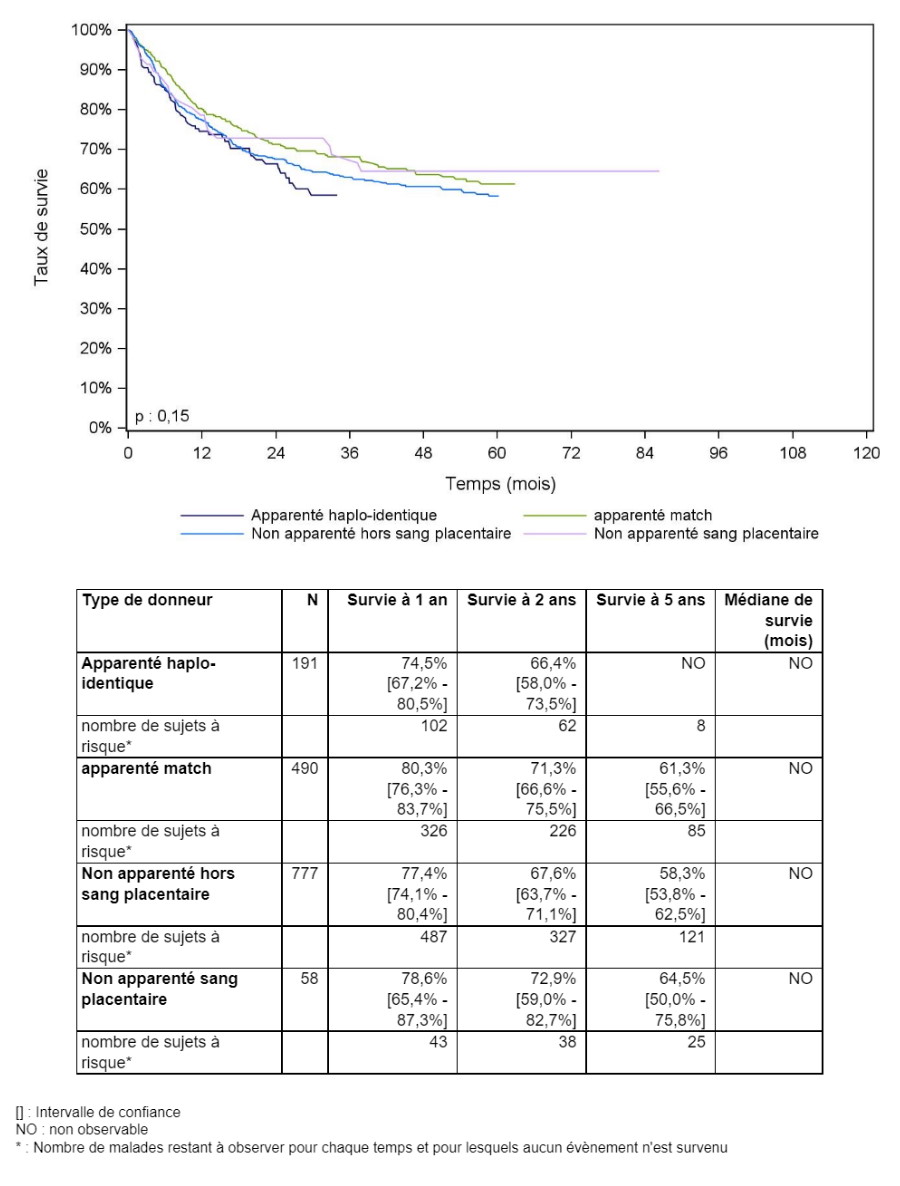

Dans les figures suivantes, le degré de disparité HLA des donneurs non apparentés n’a pas été pris en compte : les comparaisons de survie globale observées entre les patients adultes allogreffés en situation non apparentée (9/10 ou 10/10) et en situation apparentée 10/10 sont donc à interpréter avec prudence.

L’effectif a été suffisant pour individualiser la survie après allogreffe haplo identique dans cette cohorte d’adultes.

La population étudiée pour la figure CSH G10 est celle également étudiée pour le nouvel indicateur de performance des allogreffes par équipe, le CUSUM. Il s’agit des patients adultes (>18 ans) ayant reçu une 1ère allogreffe pour LAM en RC1 ou RC2 ou pour MDS/SMP.

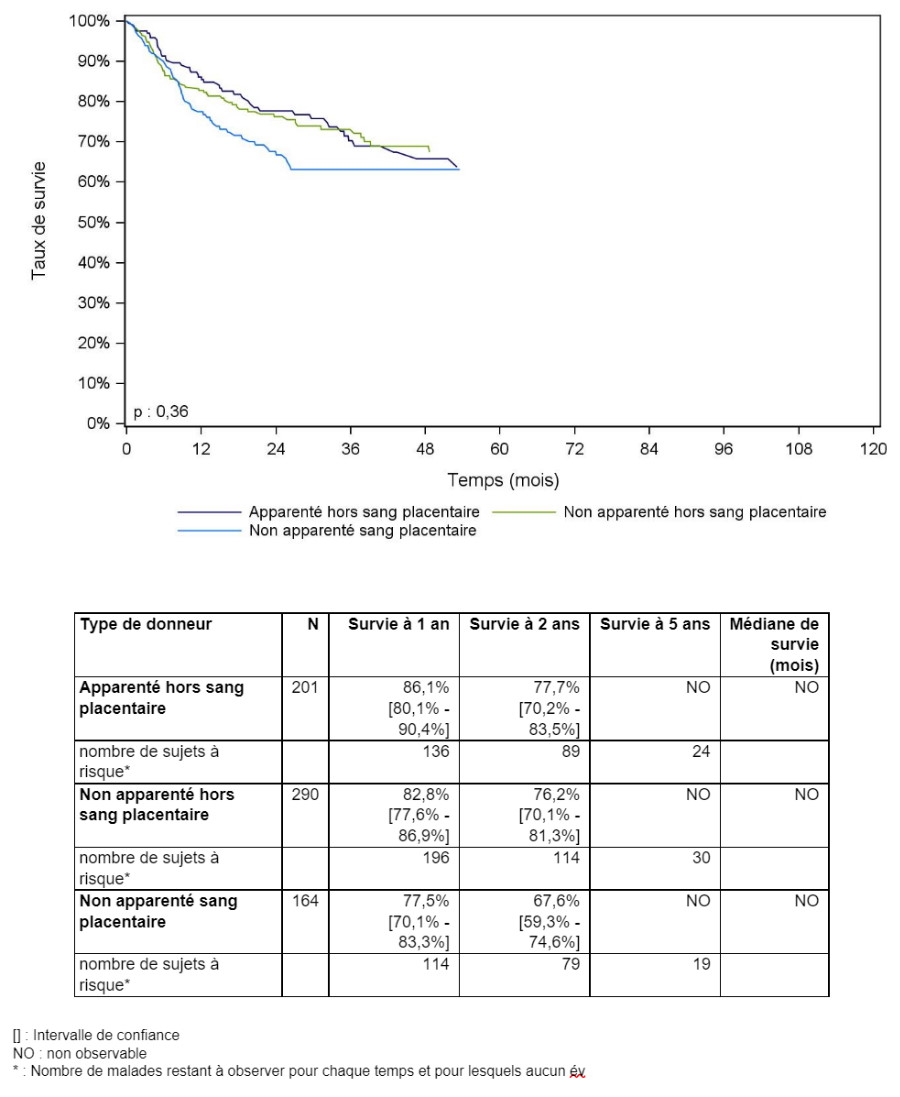

Etude de la survie des enfants allogreffés pour leucémie aiguë myéloïde ou lymphoïde en rémission complète

Les courbes de survie des enfants allogreffés pour un diagnostic de leucémie aiguë myéloïde ou de leucémie aiguë lymphoïde en rémission complète ne montrent pas de différence significative selon le type de greffon reçu : greffon de sang placentaire, ou greffon provenant d’un donneur apparenté ou non apparenté. Ces résultats sont à interpréter avec prudence du fait de l’hétérogénéité des facteurs pronostiques avant allogreffe chez ces patients. Ils n’ont pas été pris en compte dans ces figures, en raison d’un effectif trop faible, notamment le statut de rémission (1ère rémission complète ou au-delà) (Figures CSH G12 et CSH G13).

De même, toujours en raison d’un effectif trop faible, il n’a pas été possible d’individualiser la survie après allogreffe haplo identique chez les enfants.