On entend par prélèvement sur tissus annexiels embryonnaires ou fœtaux un prélèvement invasif, le plus souvent une amniocentèse ou une biopsie de villosités choriales.

Les différentes maladies pour lesquelles un diagnostic prénatal est fait par la génétique moléculaire sur prélèvement invasif (tableaux DPN18 à DPN20) sont identifiées selon la classification de l’encyclopédie Orphanet. Ainsi, peuvent être comptabilisées comme deux pathologies distinctes deux formes d’une même maladie enregistrées sous deux numéros ORPHA différents. Le numéro ORPHA est un identifiant unique et stable dans le temps, associé à chaque entité de la classification Orphanet des maladies rares. Cette stratégie permet un recueil des données comparables d’une année à l’autre.

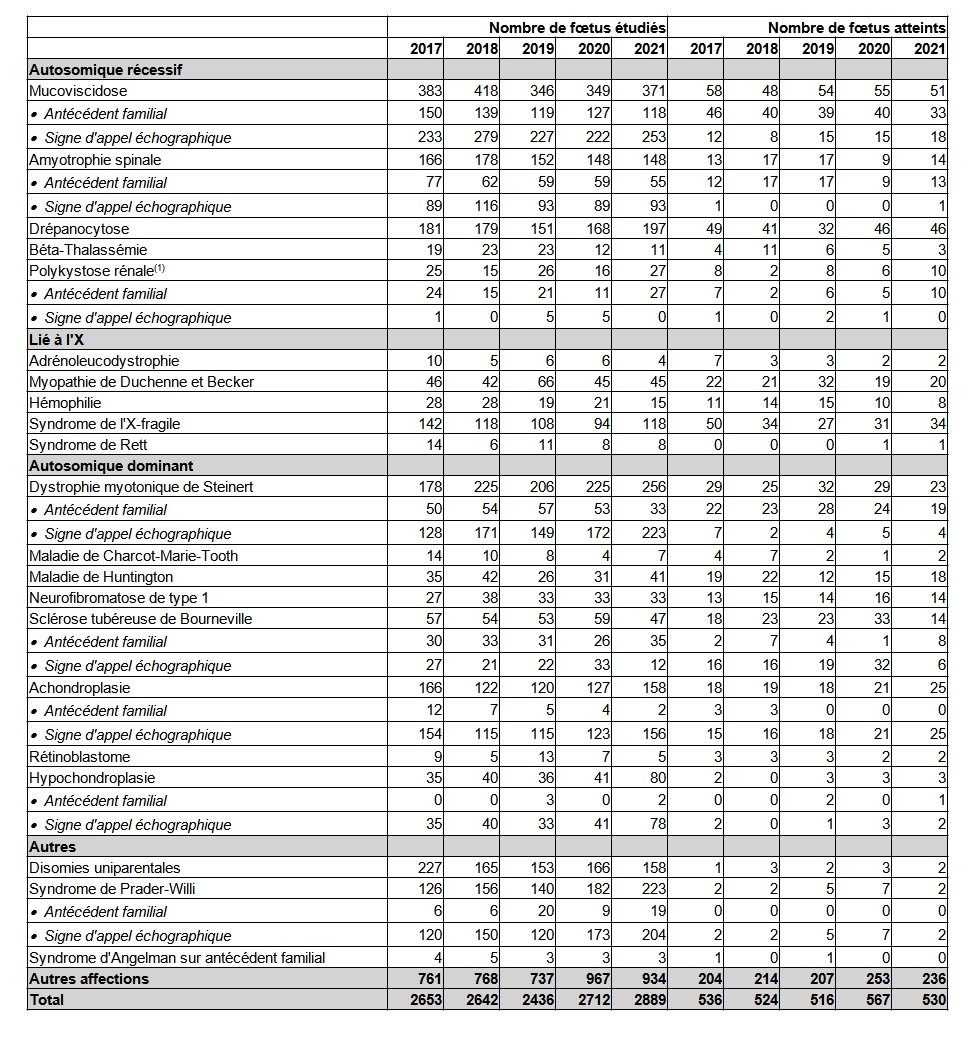

En 2021, l’activité de diagnostic prénatal en génétique moléculaire a concerné 2 889 fœtus pour 399 maladies génétiques différentes (selon la classification ORPHANET). Ces maladies sont pour la plupart extrêmement rares (Tableau DPN19). Toutefois, les 21 maladies décrites dans le tableau DPN18 représentent à elles seules environ 2/3 (67,7%) des examens réalisés. De manière attendue en raison de sa fréquence parmi les maladies rares, la mucoviscidose reste la maladie la plus souvent diagnostiquée dans le cadre d’un diagnostic prénatal par la génétique moléculaire. De très nombreuses maladies génétiques sont si rares qu’elles ne sont l’objet que de quelques diagnostics par an.

L’examen peut être prescrit dans le cadre d’un antécédent familial ; cette activité reste relativement stable au cours des années.

Dans les autres cas, c’est un signe d’appel échographique spécifique d’une maladie qui motive le diagnostic moléculaire. Entre 2017 et 2021, 480 recherches d’amyotrophie spinale ont été réalisées sur signe d’appel échographique pour 2 diagnostics posés. Ces données permettent de s’interroger sur la pertinence de cette indication. Inversement, sur la même période 2017-2021, les signes d'appel échographiques ont conduit à la réalisation de 115 examens pour suspicion d’une sclérose tubéreuse de Bourneville avec 89 diagnostics confirmés soit 77,4% (Tableau DPN18). Ces données sont certainement à mettre en relation avec l’augmentation régulière de la qualité des examens échographiques ainsi que la présence de signes d’appel quasi-pathognomoniques de cette maladie rare.

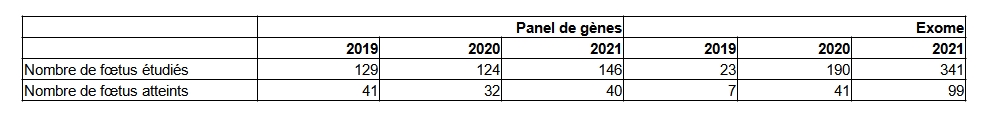

Le développement des nouvelles techniques d’étude de l’ADN (séquençage de nouvelle génération ou NGS) commence à trouver sa place dans le registre du diagnostic prénatal en lien avec l’observation de signes d’appel échographiques. En 2021, 14 laboratoires réalisent des examens en NGS : parmi ceux-ci, 7 laboratoires indiquent avoir réalisé des techniques d’analyse de panels de gènes et 10 des analyses de l’exome ; en 2020, 11 laboratoires analysaient des panels mais seulement 4 analysaient l’exome en prénatal. Près de 500 examens (de panels ou d’exomes) ont été réalisés en 2021, avec un diagnostic confirmant l’atteinte fœtale dans plus d’un quart des cas (Tableau DPN20).

Lorsque le diagnostic de la maladie génétique est confirmé, la grossesse est le plus souvent interrompue, compte-tenu de la gravité des affections et de la connaissance familiale de la maladie. Les informations recueillies à partir des données fournies par les laboratoires indiquaient un taux important de données manquantes en raison des perdus de vue (25,8% en 2018). Ce taux important des issues de grossesse inconnues a conduit l’Agence de la biomédecine à mettre en place de nouvelles modalités de recueil de cette information. Depuis 2019, le recueil des issues de grossesses n’est plus demandé aux laboratoires mais fourni par les CPDPN, à consulter ici.

On entend par prélèvement non invasif un prélèvement sanguin chez la mère, à l’opposé d’un prélèvement de villosités choriales ou de liquide amniotique. Ces analyses se sont considérablement développées ces dernières années et méritent d’être particulièrement suivies.

Actuellement, les indications pour une analyse de l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel (ADNlc) ayant fait l’objet d’une recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) sont : l’analyse du rhésus fœtal chez les femmes rhésus négatif et la détermination du sexe fœtal pour les indications « fœtus à risque pour une maladie génétique liée à l'X » et les « fœtus à risque pour l'hyperplasie congénitale des surrénales ».

Nous présentons également dans ce rapport les données relatives au diagnostic prénatal non invasif de maladies monogéniques.

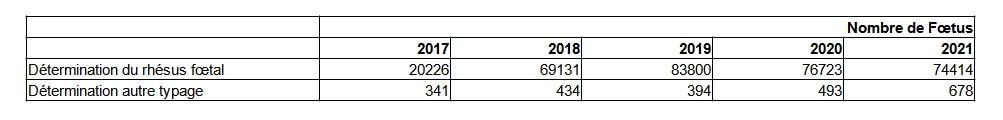

Détermination du rhésus fœtal et autres typages

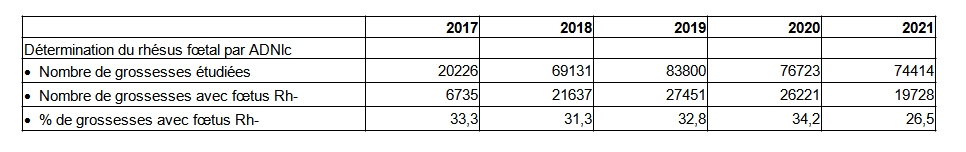

Dans son rapport de 2011, la HAS précise que la détermination prénatale du génotype fœtal RHD à partir du sang maternel présente un intérêt en pratique clinique pour cibler les populations devant bénéficier d’immunoglobulines anti-RH1 dans un cadre prophylactique et, en cas d’immunisation, pour sélectionner les femmes devant bénéficier d’un suivi spécialisé. Cet examen bénéficie d’une prise en charge par l’assurance maladie depuis juin 2017, c’est pourquoi une augmentation significative du nombre de femmes testées avait déjà été notée avec plus de 20 000 tests en 2017 et près de 70 000 en 2018 (Tableau DPN21). En 2021, 74 414 examens ont été réalisés (Tableau DPN21). Le rhésus fœtal est négatif pour 19 728 (26,5%) prélèvements en 2021, proportion en diminution comparée aux années précédentes (Tableau DPN22).

Selon les recommandations en vigueur, entre 10 et 15% des femmes enceintes devraient bénéficier de cet examen, soit environ 75 000 à 110 000 tests annuels. Le nombre d’examens réalisés et leurs résultats continueront d’être surveillés.

Détermination du sexe fœtal

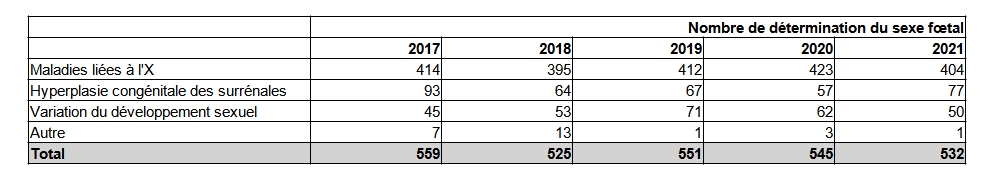

La détermination du sexe fœtal dans le sang maternel reste exceptionnelle (532 examens en 2021) et ses indications sont très spécifiques. L’indication majoritaire est représentée par le cas des maladies récessives liées au chromosome X, pour éviter une biopsie de villosités choriales aux fœtus de sexe féminin. Les grossesses à risque d’hyperplasie congénitale des surrénales, dans le but de prévenir le risque de virilisation chez un fœtus féminin, ou des investigations dans le cadre d’une variation du développement sexuel (VDS) représentent les 2 autres indications de cet examen. Le nombre d’examens est plutôt stable ces dernières années (Tableau DPN23) avec un peu plus de 500 déterminations du sexe fœtal par an. Les examens pour convenance personnelle sont interdits en France.

Diagnostic prénatal non invasif des maladies monogéniques

L’examen de l’ADN libre circulant dans le sang maternel est en passe de devenir une véritable alternative dans le parcours conduisant au diagnostic prénatal de certaines maladies monogéniques. A l’heure actuelle, les situations de recours à ces examens sont principalement la recherche de la mutation d’origine paternelle, dans le cas de maladies transmises selon un mode autosomique récessif ou dominant, ou la recherche d’une mutation de novo dans l’ADN fœtal. Le résultat de cet examen, selon le contexte, conduit à adapter le suivi de la grossesse, parfois sans geste invasif.

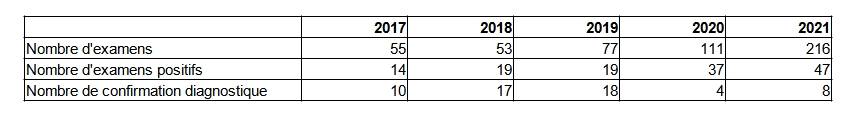

Les données sont présentées dans le tableau DPN24, avec une augmentation notable au cours des 4 dernières années de cette activité.

En 2021, 216 examens ont été réalisés. Les situations les plus fréquentes sont représentées par la recherche de la mutation du gène FGFR3 dans le cas de suspicion d’achondroplasie (77 examens), la recherche de la mutation paternelle dans le gène CFTR, responsable de la mucoviscidose (54 examens) et l’exclusion de la mutation paternelle dans d’autres gènes (78 examens, dont 12 pour le gène NF1).

En fonction de ces données, il sera important de clarifier dans le futur les parcours de soins associés à ces nouvelles indications.