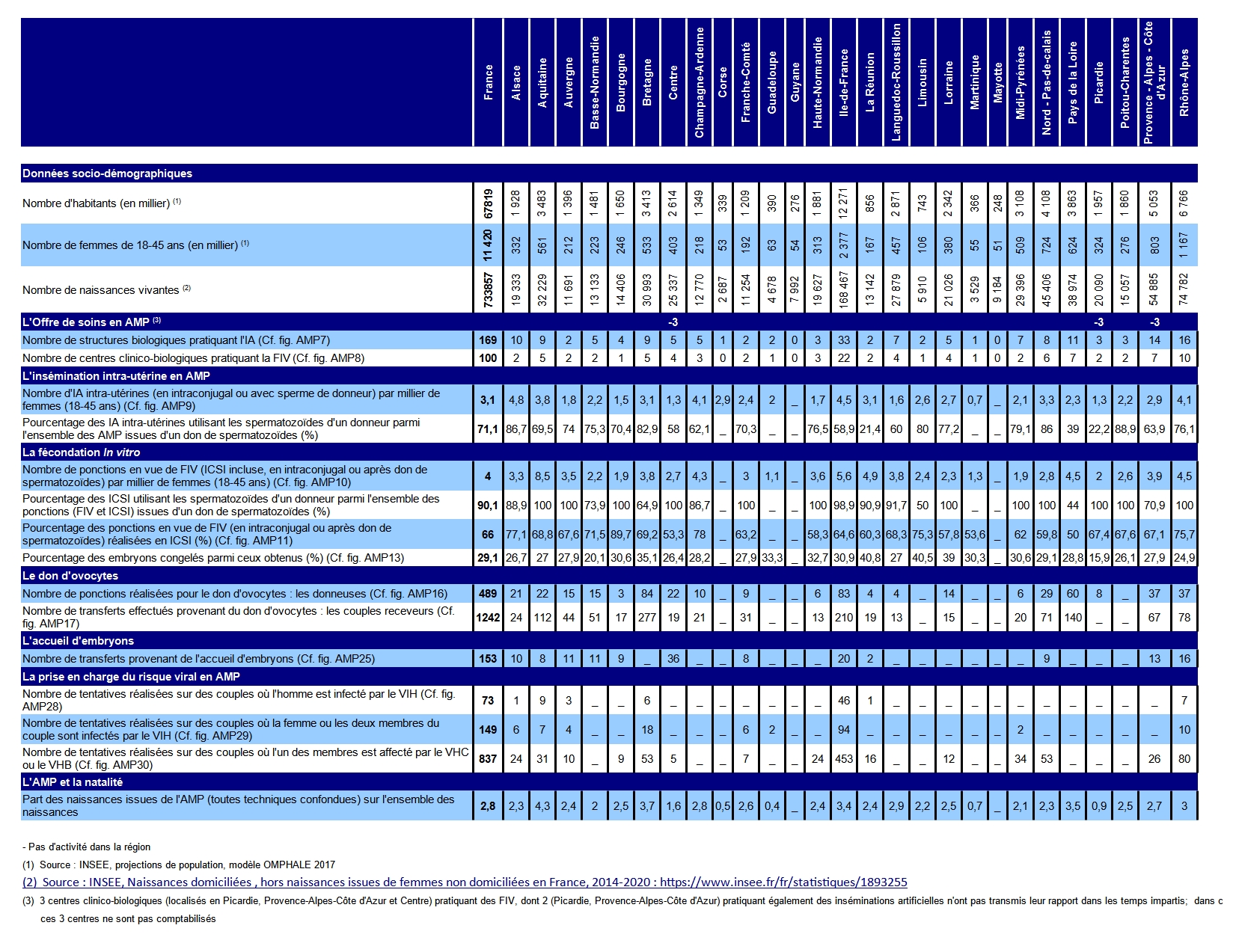

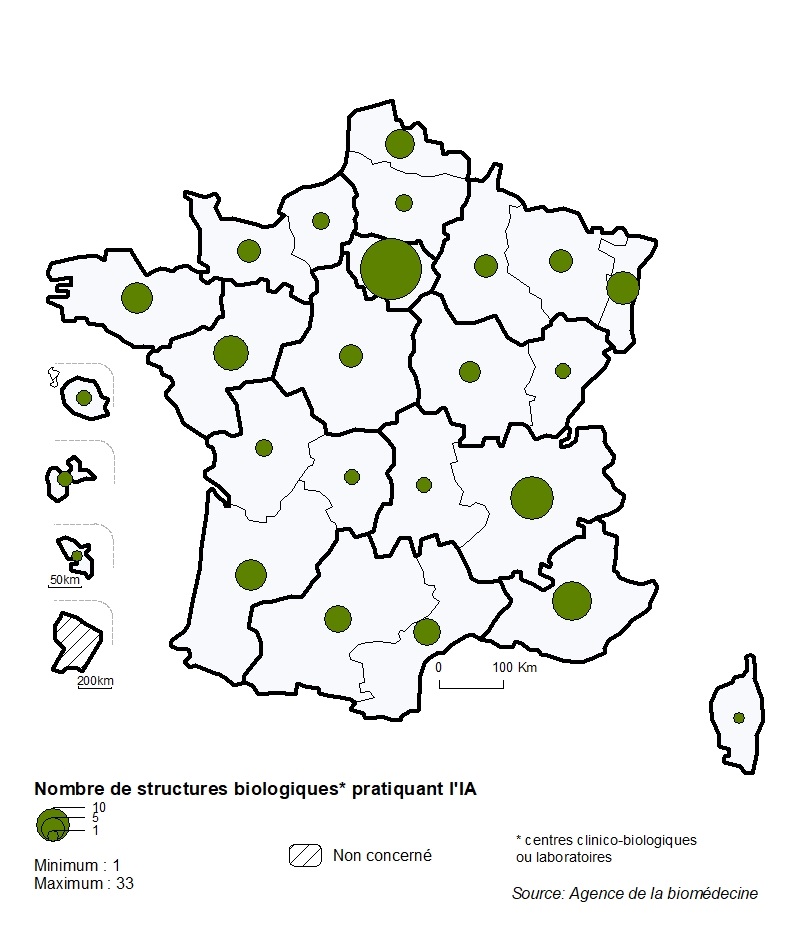

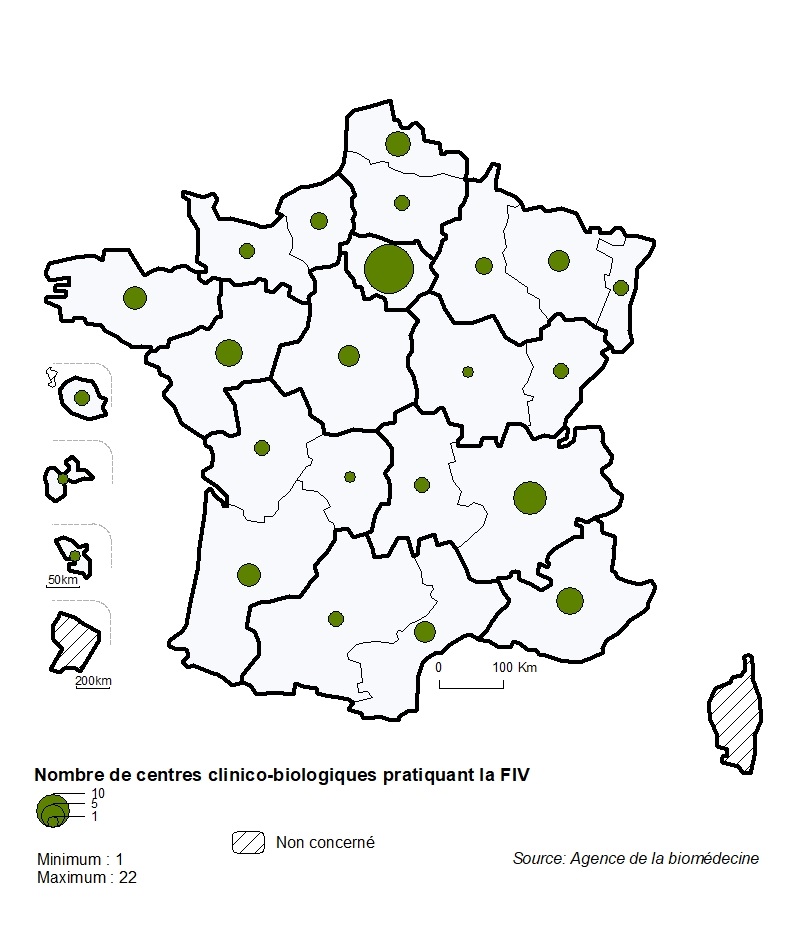

L’offre de soins en AMP est assez bien répartie sur le territoire national hormis pour trois régions. La Corse, la Guyane et Mayotte sont les seules régions françaises dépourvues de centre clinico-biologique d’AMP et également de laboratoire d’insémination en ce qui concerne la Guyane et Mayotte.

En 2020, en tenant compte des centres d’AMP ayant adressé9 un rapport annuel d’activité à l’Agence de la biomédecine :

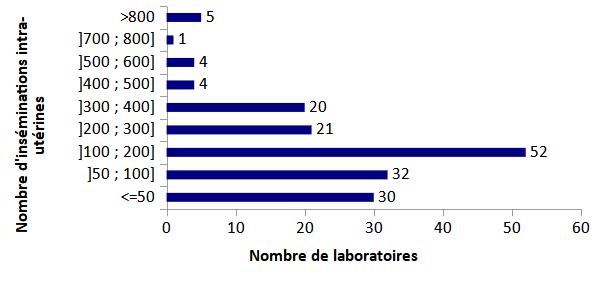

- 169 laboratoires ont assuré les préparations de spermatozoïdes en vue d’insémination intra-utérine. Cela concerne à la fois les laboratoires des centres clinico-biologiques et les laboratoires qui pratiquent uniquement les préparations de spermatozoïdes en vue d’insémination intra-utérine (Figure AMP5),

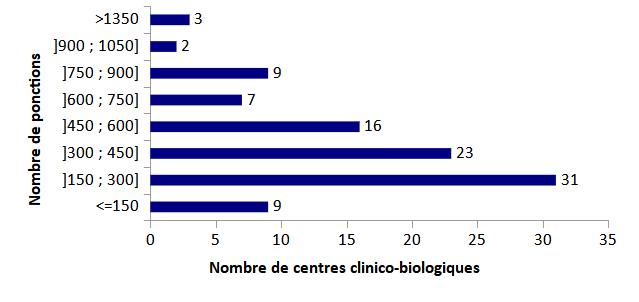

- 100 centres clinico-biologiques ont assuré les activités de fécondation in vitro (Figure AMP6),

- 1 centre clinico-biologique a eu pour seule activité le recueil, la conservation et la mise à disposition de gamètes en vue de don sans réaliser de fécondation in vitro10.

9 Matériel et méthodes

10 Le centre d’AMP IFREARES

Les figures AMP7 et AMP8 montrent la répartition des centres selon leur volume annuel d’activité. Ces éléments peuvent être utiles à la réflexion sur l’offre de soins au niveau de chaque région.

En 2020, 169 laboratoires ont pratiqué la préparation de spermatozoïdes en vue d’insémination (laboratoires de biologie médicale pratiquant des inséminations intra-utérines et centres clinico-biologiques d’AMP). Ces laboratoires ont eu une activité annuelle médiane de 143 inséminations. Toutefois, les volumes d’activités varient selon les laboratoires :

- 1 à 2 770 inséminations intra-utérines ont été réalisées au cours de l’année ;

- Près de 17,8 % des laboratoires ont réalisé moins de 50 cycles d’insémination (10% en 2019).

Par ailleurs, les 100 centres clinico-biologiques pratiquant la fécondation in vitro, ont eu une activité annuelle médiane de 372 ponctions en vue d’une fécondation in vitro. Parmi eux, 9 centres clinico-biologiques ont réalisé moins de 150 fécondations in vitro (6 en 2019).

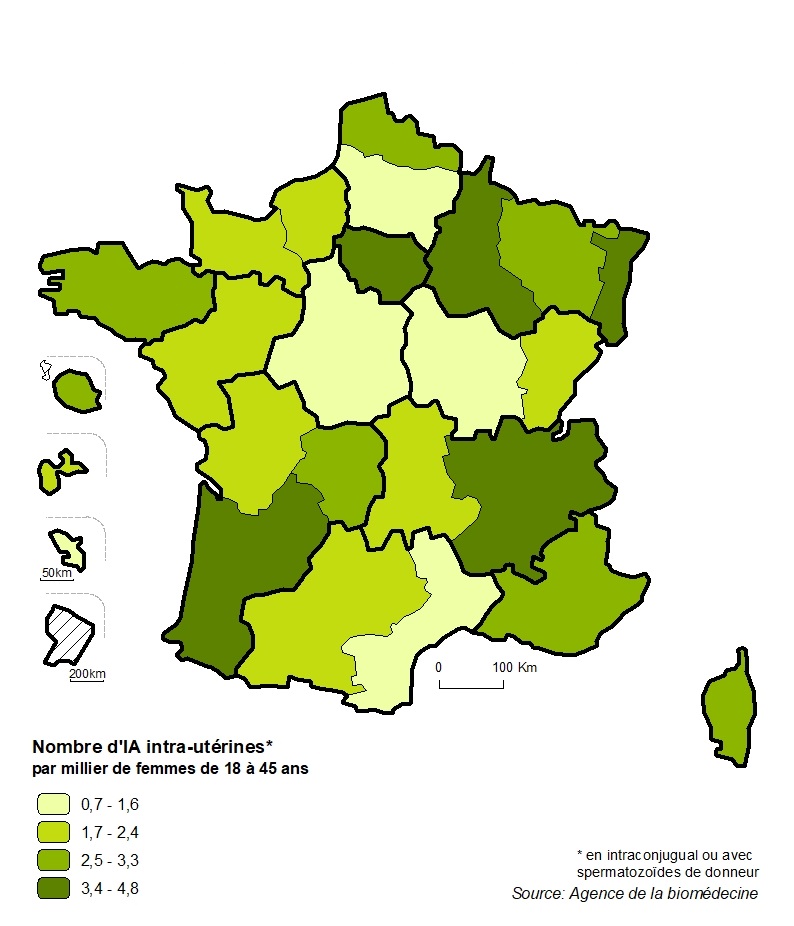

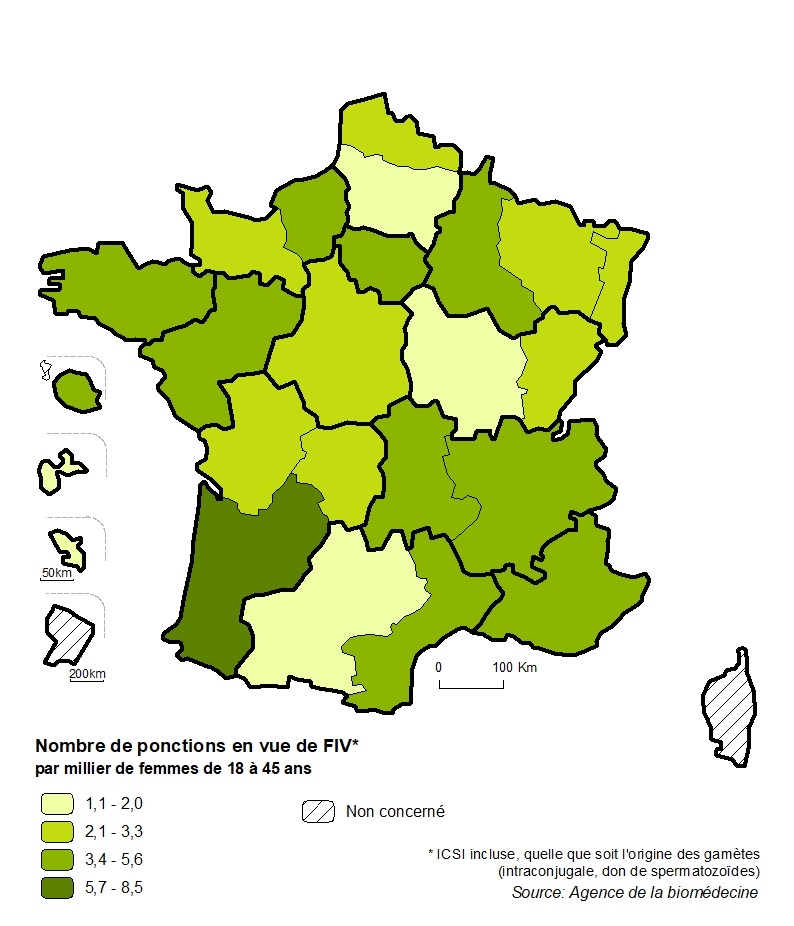

Dans les figures AMP9 et AMP10, l’activité d’AMP est rapportée à la population des femmes en âge de procréer pour chaque région (femmes âgées de 18 à 45 ans). On constate des disparités régionales qui vont de 0,7 (Martinique) à 4,8 (Alsace) pour les inséminations et de 1,1 (Guadeloupe) à 8,5 (Aquitaine) pour les ponctions en vue de fécondations in vitro par millier de femmes (Tableau AMP6). Au niveau national, 3,1 inséminations intra-utérines (4,1 en 2019) et 4 ponctions (5,5 en 2019) ont été réalisées pour 1 000 femmes de 18 à 45 ans au cours de l’année 2020.

Ces données reflètent l’activité des centres dans les régions, mais ne tiennent pas compte des flux des patients dont les lieux de résidence peuvent être éloignés des centres. Une étude cartographique plus complète réalisée sur les années antérieures est disponible sur le site Internet de l’Agence12.

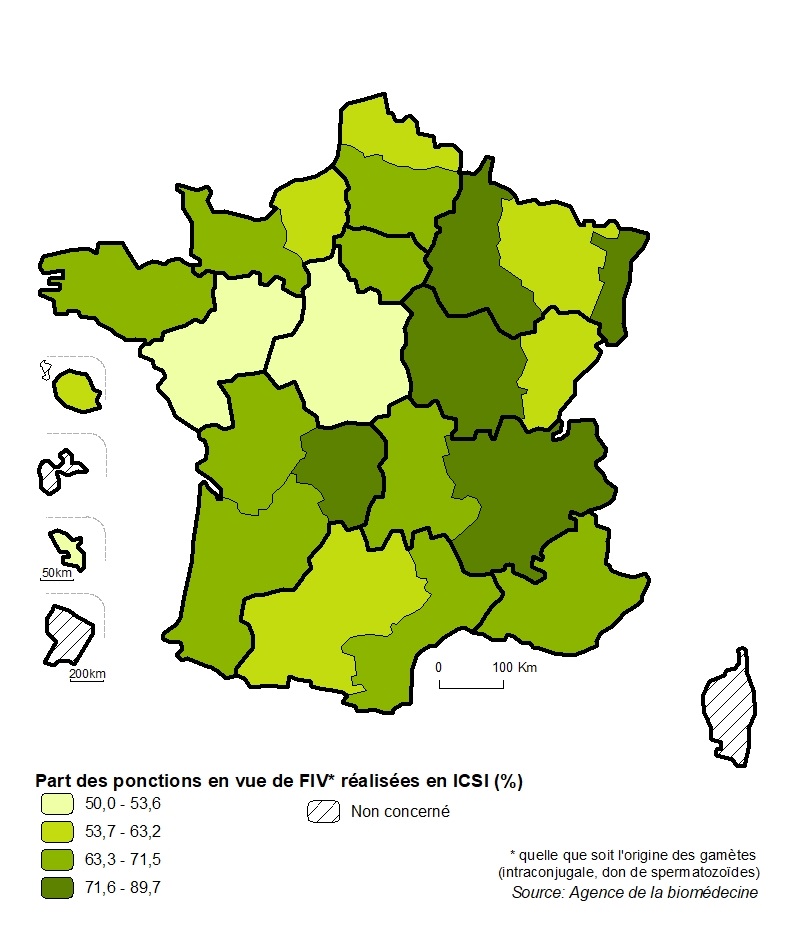

Comme le montre la figure AMP11, la part des ponctions en vue de fécondations in vitro (en intraconjugal ou avec spermatozoïdes de donneur) réalisées en ICSI varie au niveau régional de 50,0% à 89,7%. Cette part est supérieure à 70% en Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Limousin et Rhône-Alpes.

La pratique de l’ICSI dépend de la fréquence des indications masculines dans la population traitée, du recours au dons de gamètes ou à la pratique de techniques particulières telles la vitrification ovocytaire, le risque viral mais également des pratiques propres aux centres liées aux indications ( infertilité idiopathique prolongée, faible cohorte ovocytaire…) ; l’ICSI est pratiquée dans 90,1 % des tentatives réalisées à partir de spermatozoïdes de donneurs (Tableau AMP6) et 99,6% des tentatives de fécondation in vitro réalisées à partir d’ovocytes de donneuses (Tableau AMP1).

11 Le découpage régional pris pour la production des indicateurs régionaux ne prend pas en compte l’actuel maillage régional mais celui existant avant la réforme territoriale de 2015.

12 https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/atlas_amp_fr2015.pdf