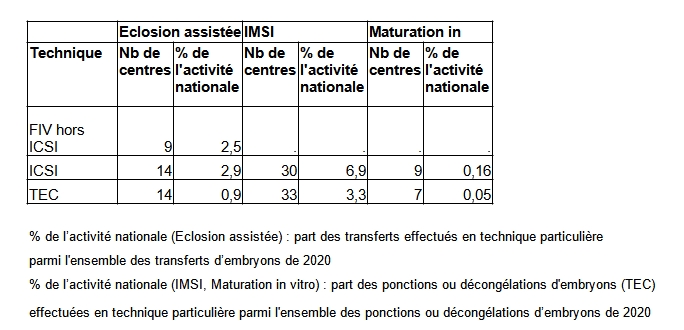

Les techniques présentées dans ce paragraphe sont l’éclosion assistée, l’IMSI, la maturation in vitro (MIV) et les cycles naturels. En l’absence d’études scientifiques randomisées portant sur de grands effectifs, les publications ont apporté des informations à ce jour encore non concluantes23 , ne permettant pas de préciser les indications pour lesquelles ces techniques pourraient confirmer leur utilité clinique.

23 Regular (ICSI) versus ultra-high magnification (IMSI) sperm selection for assisted reproduction

Teixeira DM, Hadyme Miyague A, Barbosa MA, Navarro PA, Raine-Fenning N, Nastri CO, Martins WP.Cochrane Database Syst Rev. 2020 Feb 21;2(2):CD010167. doi: 10.1002/14651858.CD010167.pub3.

L’IMSI est une technique particulière d’ICSI qui consiste à « sélectionner » les spermatozoïdes destinés à être micros injectés selon leur morphologie examinée à un fort grossissement.

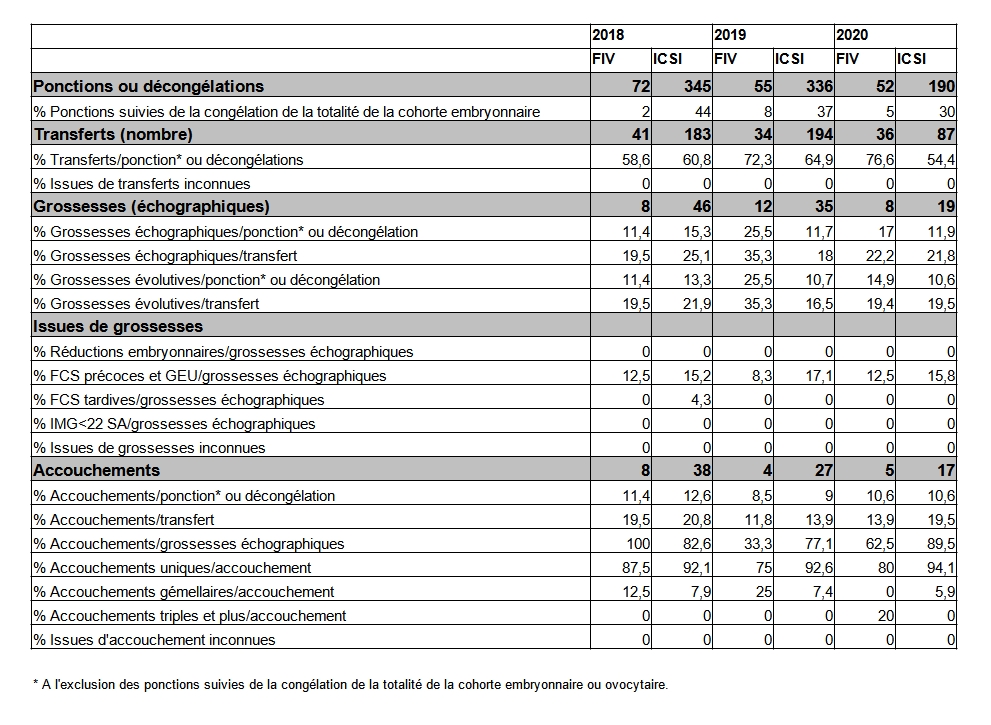

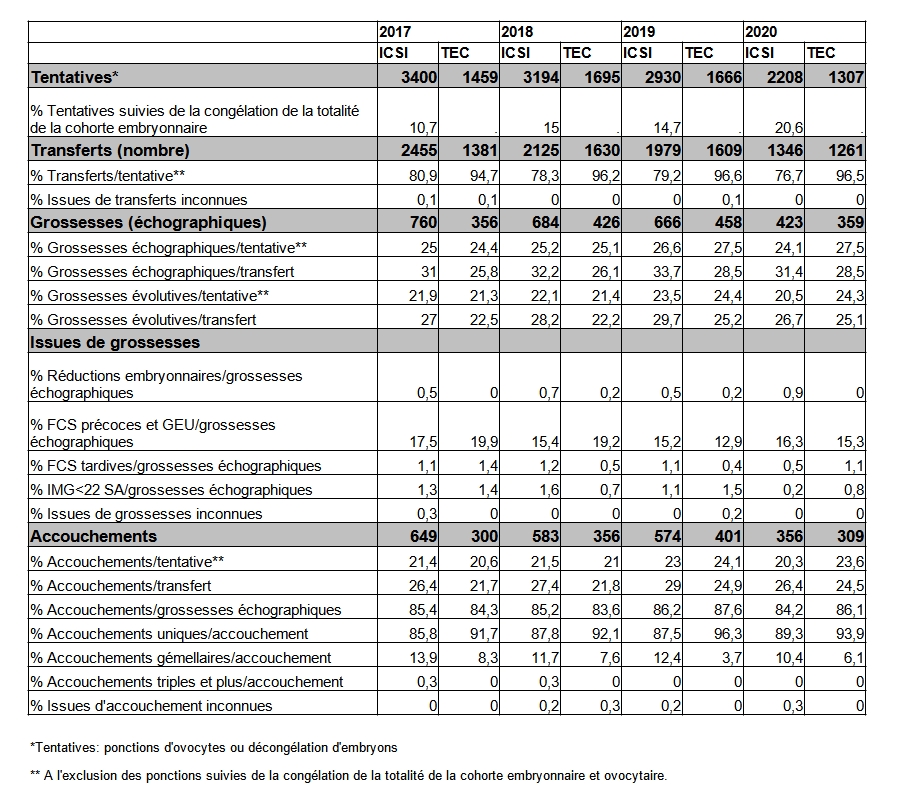

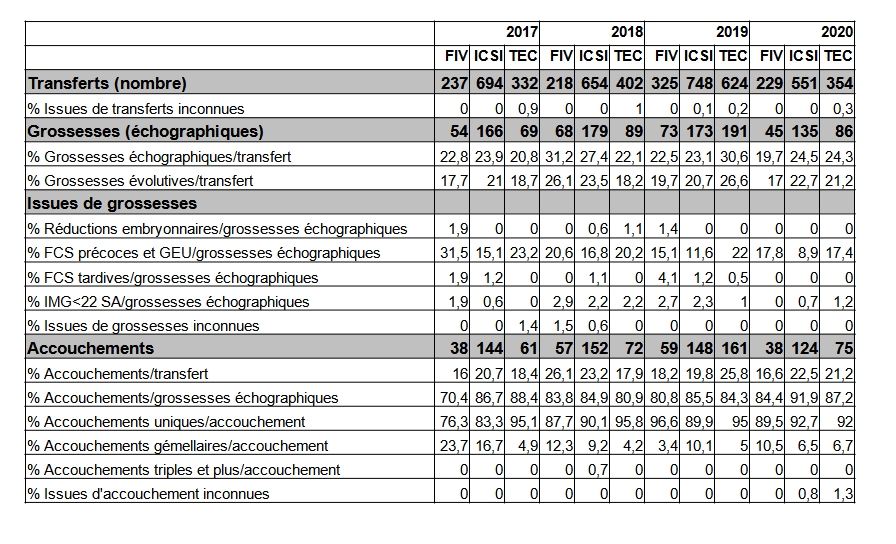

L’IMSI a été utilisée au cours de 2 208 tentatives d’ICSI en 2020 dans 30 centres (Tableau AMP85), soit environ 6,9% des ICSI réalisées. Cette pratique est stable ; elle représentait 6,7% des tentatives d’ICSI de 2019 (tableaux AMP2 et AMP85 ).

Au total, 3 515 tentatives de transfert d’embryons frais ou décongelé ont été réalisées en 2020 (Tableau AMP85) et ont permis la naissance de 709 enfants (Tableau AMP86).

En 2020, les taux d’accouchement par ponction (ICSI, tableau AMP85) et par décongélation (TEC, tableau AMP85) sont respectivement de 20,3% et 23,6%, soit supérieurs à ceux obtenus globalement après ICSI ou TEC.

Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte du contexte de l’infertilité pour lequel l’IMSI a été réalisée. Cette technique, lourde et coûteuse, pouvant être utilisée dans des situations d’échecs antérieurs répétés ; ou en première intention en cas de perturbation de la morphologie spermatique.

L’éclosion du blastocyste permettant son implantation sur la muqueuse utérine est un processus physiologique qui pourrait être défaillant dans certaines situations et conduire à des échecs répétés après transfert d’embryons. L’éclosion assistée est un geste réalisé sur les embryons immédiatement avant leur transfert, consistant à ouvrir une brèche sur une partie de la zone pellucide et qui vient se substituer au processus naturel.

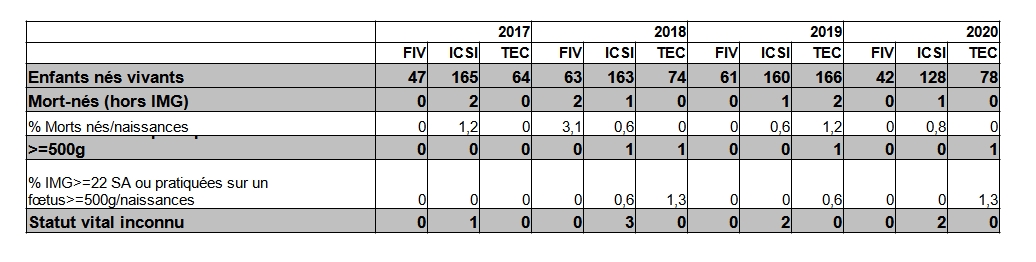

En 2020, l’éclosion assistée a été utilisée au cours de 1 134 transferts (tableau AMP), soit 2,7% des transferts (Tableau AMP81) : 780 après FIV hors ICSI et ICSI, et 354 TEC. Ces transferts ont permis la naissance de 248 enfants (Tableau AMP88), soit 2,3% des enfants nés après transfert de blastocystes (Tableau AMP83).

Les taux d’accouchement par transfert sont respectivement de 16,6%, 22,5% et 21,2% après FIV, ICSI et TEC (tableau AMP). Les taux obtenus après éclosion assistée du blastocyste sont globalement plus bas que ceux observés après transferts de blastocystes (Tableau AMP81).

Elle consiste à prélever des ovocytes immatures au cours de cycles non ou faiblement stimulés. La maturation réalisée en laboratoire peut aboutir, lorsque les ovocytes ont atteint le stade métaphase II, à une ICSI ou une cryoconservation. Proposée dans l’objectif de prévenir les effets de l’hyperstimulation ovarienne et du déclenchement dans certaines pathologies ovariennes ou dans le cadre de la préservation de la fertilité, elle se heurte à une maîtrise encore insuffisante des conditions de la maturation ovocytaire in vitro. Elle est peu utilisée du fait de faibles résultats et seuls 18 centres d’AMP y ont eu recours en 2020.

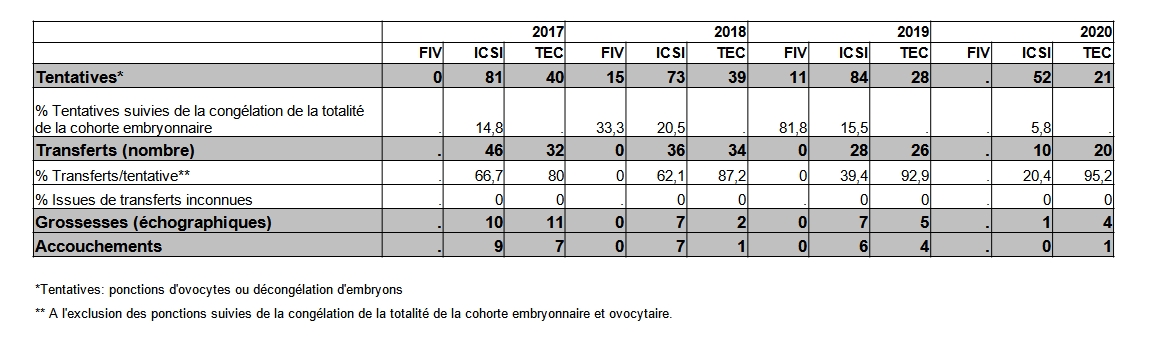

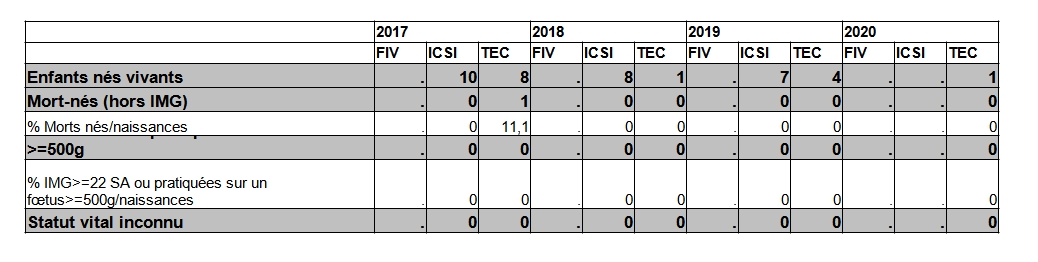

Le recours à la MIV a concerné 73 tentatives (FIV, ICSI, décongélation d’embryons) en 2020, avec au total 30 transferts embryonnaires réalisés et 1 unique enfant né (tableaux AMP89 et AMP90).

De façon classique, un traitement d’hyperstimulation ovarienne contrôlée est administré dans les tentatives de FIV avant la ponction d’ovocytes. Toutefois, certaines fécondations in vitro sont réalisées sans hyperstimulation ovarienne contrôlée préalable ou avec au plus une stimulation très douce visant à obtenir un développement pauci folliculaire voire mono folliculaire.

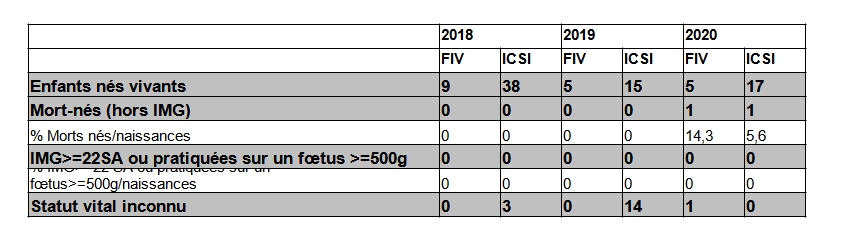

Proposés dans des situations particulières où l’hyperstimulation est considérée comme inefficace ou dangereuse, ces cycles naturels, représentent 242 tentatives (Tableau AMP92), soit environ 0,5% des fécondations in vitro de 2020 (Tableau AMP1).

La technique paraît peu efficace mais elle est souvent proposée comme alternative à l’arrêt de la prise en charge. En 2020, toutes techniques confondues, les taux d’accouchement par ponction sont de 9,1%. Lorsqu’un transfert est possible, les d’accouchement par transfert sont de 17,9% (Tableau AMP92).

Les cycles « naturels » ont permis en 2020, la naissance de 22 enfants (Tableau AMP93).

Les données 2017 décrivant l’activité des cycles naturels ne sont pas disponibles.