Les données des centres clinico-biologiques et des laboratoires autorisés à pratiquer des inséminations intra-utérines permettent de décrire l’ensemble des activités d’assistance médicale à la procréation (AMP) réalisées en France en 2020, ainsi que les tendances constatées entre 2017 et 2020. Il est ainsi possible d’observer l’évolution du volume d’activité des différentes techniques d’AMP, notamment celles liées aux dons, à la préservation de la fertilité ou à l’utilisation de techniques particulières. Cette présentation de l’activité permet d’ouvrir des pistes de réflexion et d’analyses complémentaires.

Par ailleurs, l’Agence de la biomédecine a développé d’autres rapports annuels d’évaluation disponibles sur le site de l’Agence dont notamment :

- des fiches régionales décrivant l’activité au niveau de chaque région et proposant des éléments de réflexion aux agences régionales de santé en charge des autorisations d’activité3,

- des rapports annuels d’évaluation des résultats des centres prenant en compte les caractéristiques de la patientèle (en particulier l’âge des femmes), à destination des centres d’AMP en vue d’amélioration des pratiques4.

3 https://www.agence-biomedecine.fr/Activite-regionale-AMP

4 https://www.agence-biomedecine.fr/Evaluations

Bilan de l'activité

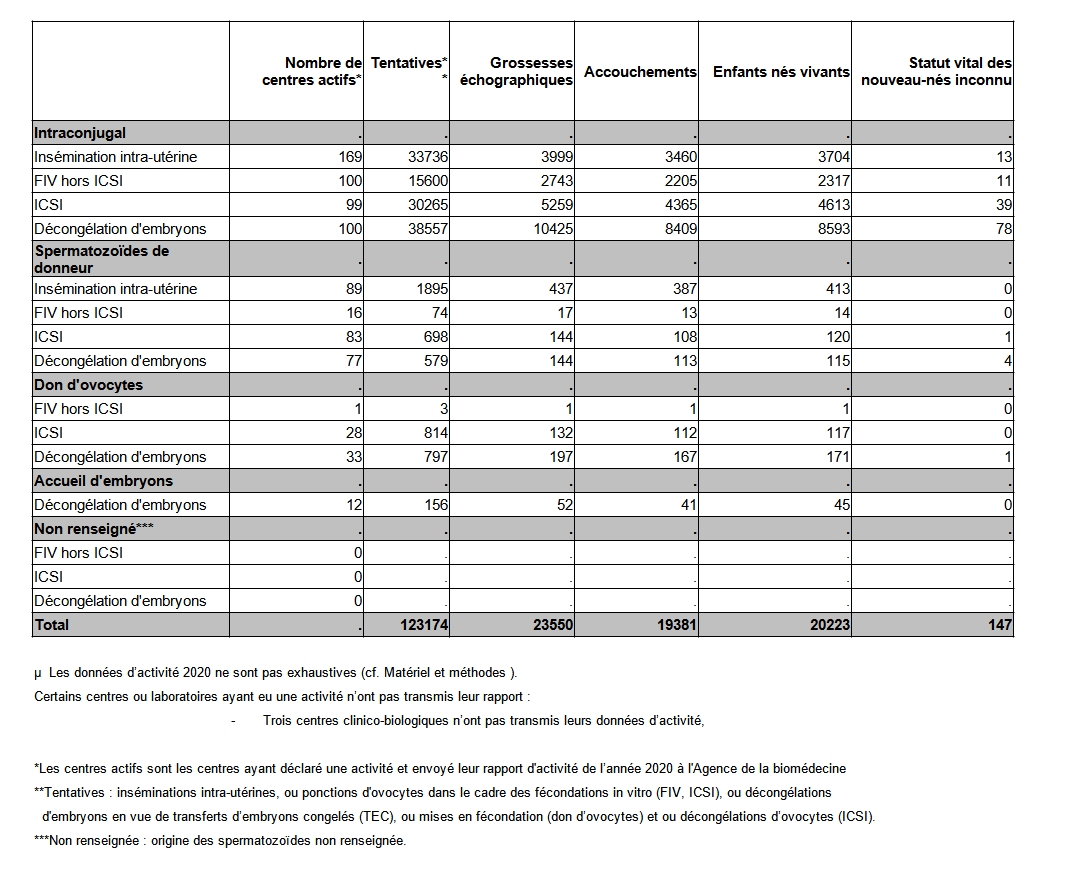

En 2020, 123 174 tentatives d’AMP ont été recensées, regroupant les inséminations intra-utérines (IIU), les fécondations in vitro (FIV) avec ou sans micro-injection (ICSI) et les décongélations d’embryons congelés5 avec gamètes et embryons issus ou non d’un don (tableaux AMP1, AMP2).

Les IIU (35 631 cycles) occupent toujours une large place au sein des activités d’AMP (29% de l’ensemble des tentatives). Elles font appel aux spermatozoïdes de donneur dans 5,3% des cas (tableaux AMP1, AMP2). Les IIU contribuent à 20,4% des naissances issues d’une AMP répertoriées en 2020 (18,3 % pour les IIU avec spermatozoïdes de conjoint et 2,0 % pour les IIU avec spermatozoïdes issus de tiers donneur).

Les prélèvements d’ovocytes en vue de fécondation in vitro réalisés pour près de 37 400 couples représentent 46 082 ponctions auxquelles il faut ajouter 489 prélèvements d’ovocytes en vue de don (Tableau AMP34). De plus, des conservations d’ovocytes en vue de préservation de la fertilité ont été réalisées pour 1 833 patientes (Tableau AMP68).

Le recours à l’ICSI représente 67% de l’ensemble des tentatives de fécondation in vitro quelle que soit l’origine des gamètes utilisés (Tableau AMP2). On peut remarquer que la pratique de l’ICSI reste majoritaire lorsqu’il est fait appel à des ovocytes ou des spermatozoïdes issus de don (Tableau AMP1).

En outre les décongélations embryonnaires en constante augmentation concernent en 2020, 45,8% des tentatives d’AMP hors inséminations intra-utérines (41,6 % en 2019). Ces tentatives de transfert d’embryons congelés ont été réalisées pour près de 28 700 couples.

Globalement les tentatives d’AMP (IIU, FIV hors ICSI, ICSI et décongélations d’embryons) sont réalisées (tableaux AMP1, AMP2) :

- Avec les gamètes des deux membres du couple dans 96,4% des cas,

- Avec des ovocytes, des spermatozoïdes, ou des embryons issus de don dans 3,6% des cas.

Au total près de 20 370 enfants6 sont nés d’une AMP réalisée au cours de l’année 2020, dont 4,9% enfants issus d’un don (près de 1 002 enfants) (Tableau AMP1).

5 Dans la totalité du document on entend par « embryons congelés » à la fois les embryons congelés par la technique de congélation lente et par la technique de congélation rapide (la vitrification), ainsi que les embryons congelés à un stade précoce (J2-J3) ou à un stade plus tardif (stade blastocyste).

6 Ce chiffre inclut le nombre d’enfants nés vivants et une estimation du nombre d’enfants nés vivants parmi les enfants dont le statut vital est inconnu considérant 1,5% d’enfants morts nés (incluant les IMG réalisées sur des fœtus de plus de 22 semaines d’aménorrhée ou de plus de 500g)

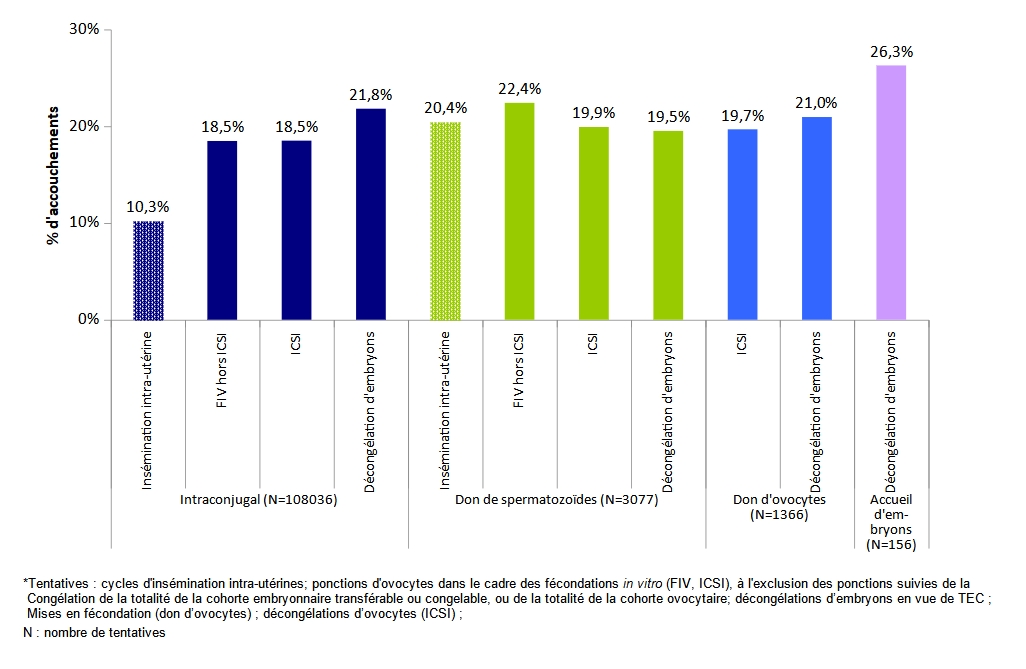

Les différences observées sur les taux de grossesse et d’accouchement en fonction des techniques et de l’origine des gamètes (figures AMP2 et AMP3) sont liées aux indications de ces différentes techniques d’AMP (causes de l’infertilité, pathologies associées, etc.) et aux procédés eux-mêmes.

Des chances de succès supplémentaires sont offertes aux couples dès lors qu’il a été possible de conserver des embryons surnuméraires. Dans 51,8% des tentatives de fécondation in vitro une congélation embryonnaire a été réalisée. Les couples peuvent ainsi bénéficier d’un ou de plusieurs transferts embryonnaires supplémentaires à l’issue d’un transfert d’embryons frais.

Les chances de réussite de l’AMP après décongélation d’embryons sont d’ailleurs en 2020 similaires ou supérieures aux chances obtenues après transfert d’embryons frais. Le recours à la culture prolongée qui concerne 74,8 % des transferts d’embryons congelés (contre respectivement 45,4% et 39,7% des transferts d’embryons frais après FIV hors ICSI et ICSI, tableau AMP79) et la pratique de la congélation de toute la cohorte embryonnaire transférable souvent choisie pour des patientes à « bon pronostic » peut expliquer les résultats supérieurs après décongélation d’embryons.

Selon l’INSEE7, en 2020, 735 196 nouveau-nés ont vu le jour en France. Les enfants nés vivants, issus d’une AMP réalisée en 2020, au nombre de 20 223 représentent 2,7% des enfants nés de la population générale. Ce nombre d’enfants nés est modérément sous-estimé en raison des 147 enfants nés après AMP réalisée en 2020 dont le statut vital n’a pas été renseigné dans les données transmises, et de la non déclaration d’activité de centres d’AMP et laboratoires de biologie médicale8. La proportion d’enfants conçus par AMP parmi les enfants nés chaque année en France qui augmentait depuis 2009 (2,6% en 2009, 3,6% en 2019) a ainsi diminué.

On estime que près d’un enfant sur 36 est issu d’une AMP (1/28 en 2019).

La figure AMP4 montre la part respective des enfants nés selon les techniques d’AMP. On note ainsi parmi les 20 223 enfants nés issus d’une AMP réalisée en 2020 :

- 20,4% (4 117 enfants) ont été conçus par insémination intra-utérine, technique d’AMP la plus simple à mettre en place, la moins invasive et la moins coûteuse. L’insémination intra-utérine vient ici confirmer sa place au sein des traitements de l’infertilité,

- 44,1% (8 924 enfants) sont issus d’une décongélation embryonnaire. Ce nombre en constante augmentation (16% en 2013, 34,2% en 2018, 37,4% en 2019) témoigne de la diminution du nombre moyen d’embryons transférés à chaque transfert, de la place croissante des transferts différés d’embryons dans la stratégie de prise en charge des couples en AMP et du moindre impact de la crise sanitaire sur l’activité de transferts d’embryons congelés (TEC). Ces évolutions sont favorisées par le développement de la vitrification embryonnaire et la meilleure survie des embryons après réchauffement.

- Et 35,5% (7 182 enfants) sont nés après un transfert immédiat d’embryons issus d’une fécondation in vitro (FIV hors ICSI et ICSI). Cette proportion a diminué de près de 6 points (41,3% en 2019).

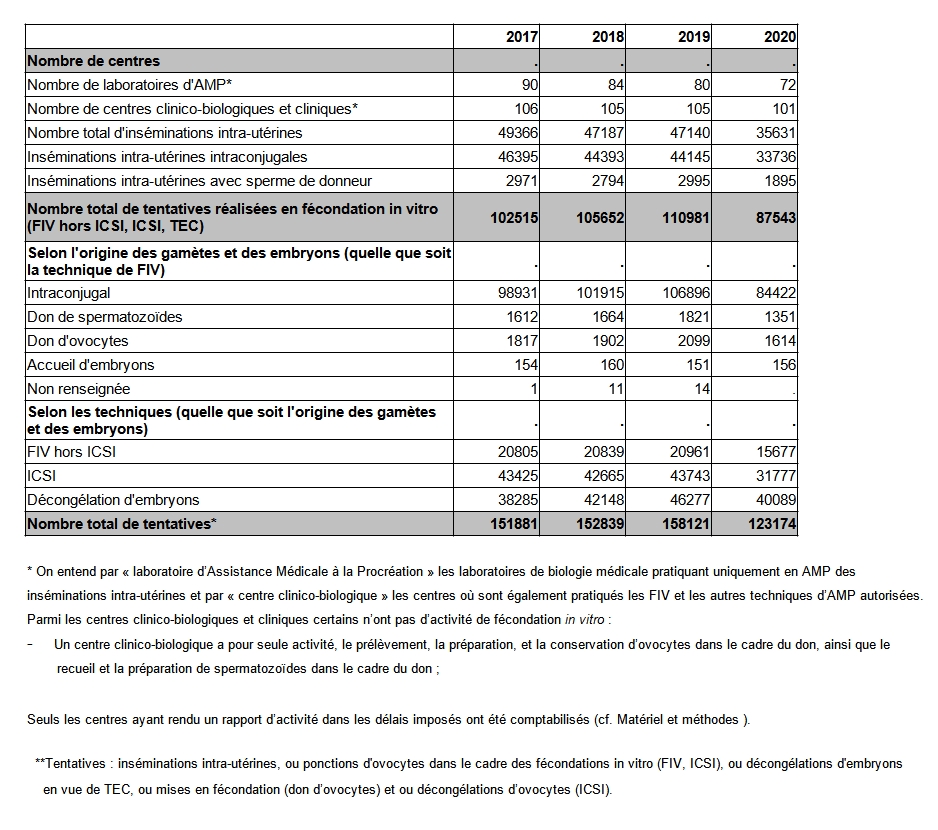

En 2020, les centres d’AMP n’ont pas pu rattraper le retard accumulé durant la période d’arrêt des activités : le nombre total de tentatives a diminué de 22,1% en un an. Avant 2020, le volume global des activités d’AMP était en augmentation (+4% entre 2017 et 2019, tableau AMP2).

En outre, on remarque :

- Une diminution de 24,4% des inséminations intra-utérines entre 2019 et 2020. Cette diminution est d’autant plus marquée pour l’activité d’insémination avec spermatozoïdes de donneurs (-36,7%). En 2019, le nombre d’inséminations intra-utérines (47 140 cycles) s’était stabilisé après une diminution continue observée au cours des dernières années ; en 2010, près de 60 200 inséminations artificielles (intra-utérines et intra-cervicales) étaient recensées.

- Cette technique occupe toujours une large place au sein des activités d’AMP : 29% de l’ensemble des tentatives de 2020 (30% en 2019).

- Une diminution dans une moindre mesure du nombre de décongélations d’embryons en vue de TEC de 2020 (- 13,7%). Les décongélations embryonnaires représentent près d’un tiers des tentatives. Cette proportion augmente chaque année (25,2% en 2017), ce qui traduit l’évolution des pratiques avec le développement du transfert mono-embryonnaire, la technique de vitrification embryonnaire et la culture prolongée, l’objectif poursuivi étant de limiter le nombre de grossesses multiples et augmenter les chances d’obtenir une naissance à partir d’une seule tentative.

- Le recours à l’ICSI, technique pratiquée en fonction des paramètres spermatiques et ovocytaires (lors de vitrification préalable) et afin de minimiser les échecs de fécondation, représente 67% de l’ensemble des tentatives de fécondation in vitro quelle que soit l’origine des gamètes utilisés. Ce chiffre est stable depuis plusieurs années.

- Le nombre de tentatives réalisées à partir d’ovocytes issus d’un don qui connaissaient une progression (+15,5% entre 2017 et 2019) en lien avec l’augmentation du nombre de donneuses liée notamment à l’ouverture du don de gamètes aux femmes n’ayant pas procréé, a diminué de 23,1% en 2020. Cette dynamique ne permet pas de satisfaire la demande croissante : chaque année des couples receveurs sont plus nombreux en attente de l’attribution d’ovocytes (Don d'ovocytes).

Globalement, les taux d’implantation embryonnaire semblent augmenter progressivement au cours de ces dernières années pour la majorité des techniques (Tableau AMP4). Cette augmentation peut être liée à la hausse des transferts d’embryons obtenus après culture prolongée (cf. Culture embryonnaire prolongée ).

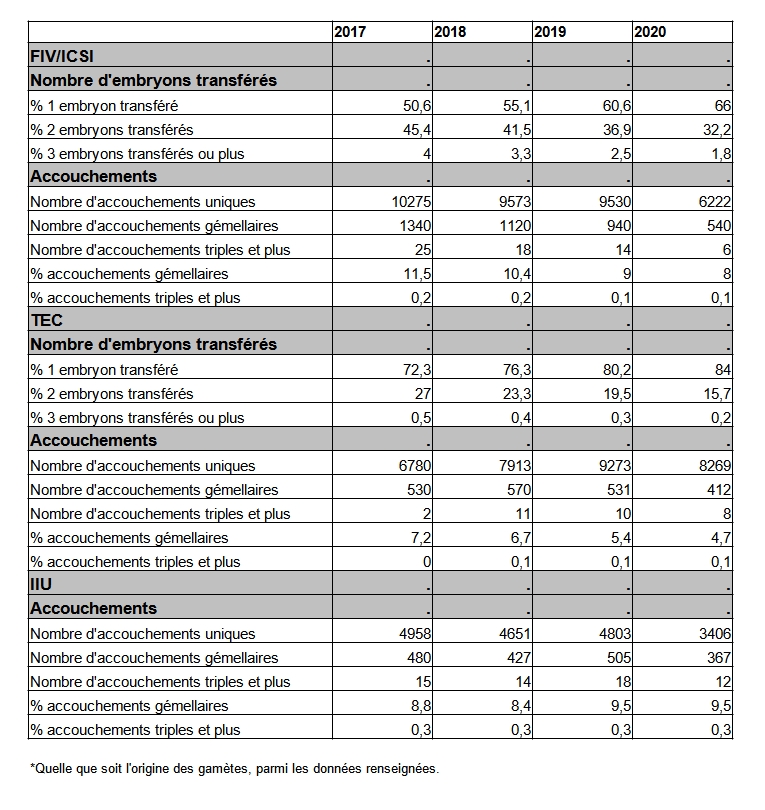

En parallèle, l’évolution croissante du transfert mono-embryonnaire se poursuit (Tableau AMP3) : ces transferts représentent en 2020, 66 % des transferts réalisés après fécondation in vitro (FIV ou ICSI) (50,6% en 2017), et 84% des transferts d’embryons décongelés (72,3% en 2017).

Cette approche stratégique combinée à une amélioration des taux d’implantation conduit à une diminution progressive de la part des grossesses multiples, limitant ainsi les risques durant la grossesse pour la santé des femmes et des enfants à naître.

La proportion de grossesses multiples après IIU reste stable entre 2019 et 2020, à moins de 10% ( 9,8% tableau AMP3).

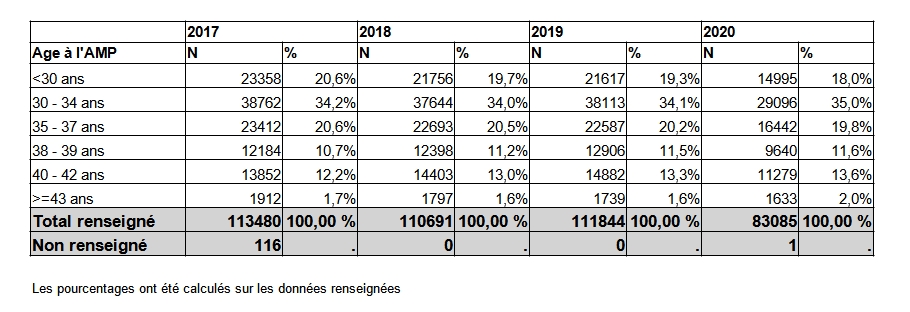

Le tableau AMP5 montre la répartition des tentatives d’inséminations et des ponctions d’ovocytes en vue de FIV ou d’ICSI en fonction de l’âge des femmes et permet d’observer entre 2017 et 2020, une hausse de la part des femmes de plus de 37 ans prises en charge, passant de 24,6% à 27,2%.